Magazine

Pier Paolo Pasolini, una filmografia eretica

Ritratto di un artista dall'opera sempre viva e attuale.

Pubblicato

3 anni fail

Scritto da

Luca BovePier Paolo Pasolini nasceva il 5 marzo 1922 a Bologna. In occasione del centenario della sua nascita proponiamo la sua filmografia.

Poeta, romanziere, drammaturgo, saggista, attore, regista e sceneggiatore: questo è stato Pier Paolo Pasolini, l’intellettuale che ha combattuto ogni forma di potere, contrapponendo alla repressione la verità fisica del popolo, la realtà corporea, nuda, sensualmente primordiale.

Gianlorenzo Franzì, su Taxidrivers, ricorda Pier Paolo Pasolini come un intellettuale a tutto tondo, capace di provocare e criticare la borghesia e il suo potere.

Da sempre marxista e spesso in polemica con il Partito Comunista, non fu tenero nei confronti dei protagonisti del Sessantotto, come nella sua celebre poesia Il Pci ai giovani, scritta dopo gli scontri di Valle Giulia.

“Avete facce di figli di papà. Vi odio come odio i vostri papà. Buona razza non mente: avete lo stesso occhio cattivo. Siete pavidi, incerti, disperati (benissimo!) ma sapete anche come essere prepotenti, ricattatori, sicuri e sfacciati: prerogative piccolo borghese, cari.”

Tutto sommato, il rapporto con il Partito comunista fu buono, nonostante l’espulsione avvenuta nel 1949. Negli ultimi anni della sua vita, invece, Pier Paolo Pasolini si avvicinò molto alle iniziative del Partito Radicale e nel congresso del 1975 avrebbe dovuto partecipare con un suo intervento, che ebbe solo il tempo di scrivere.

La notte tra il primo e il due novembre fu ucciso all’idroscalo di Ostia.

La morte di Pier Paolo Pasolini

L’assassinio di Pier Paolo Pasolini non fu un caso di cronaca, come si volle far credere all’epoca, ma un vero spartiacque per la storia recente del nostro Paese.

Un potere occulto fece tacere la voce di un intellettuale libero, spregiudicato, provocatore e, come se non bastasse in un Paese ancora troppo bigotto, dichiaratamente omosessuale.

“L’Italia ha il popolo più analfabeta, la borghesia più ignorante d’Europa”.

La sera della sua morte, il poeta andò a cena al ristorante Pommidoro, nel quartiere di San Lorenzo, con Ninetto Davoli, la moglie e il loro figlio.

In quel periodo, l’attività di Pier Paolo era davvero frenetica. Aveva da poco terminato Salò o le 120 giornate di Sodoma e già lavorava a un progetto per un nuovo film. Inoltre, continuava assiduamente a firmare interventi sulla Stampa.

Nel pomeriggio del primo novembre del 1975 rilasciò un’intervista al giornalista Furio Colombo. Perché siamo tutti in pericolo: fu questo il titolo che lo stesso Pasolini volle dare al suo ultimo intervento sulla carta stampata.

Quella stessa sera, con Ninetto Davoli, il poeta comunica un certo malessere. Un timore a girare per le strade, con i ceffi che si vedono in giro.

L’incontro con Pino Pelosi, la rana

Dopo cena, si reca nei pressi della stazione Termini e tra Piazza dei Cinquecento e Piazza Esedra, ora Piazza della Repubblica, si ferma in un piccolo chiosco, frequentato da marchettari.

Da questo punto in poi nulla è chiaro, una fitta nebbia avvolge tutto. Dopo più di quarant’anni, apertura e riapertura del caso (l’ultima nel 2015), centinai di testimoni, inchieste giornalistiche e ricostruzioni di film e documentari, la morte di Pier Paolo Pasolini resta uno dei casi più misteriosi della Storia repubblicana del nostro Paese.

A Piazza Esedra, incontra Pino Pelosi, detto la rana. Un ragazzo di vita, un personaggio simile a quelli raccontati dal poeta nelle sue opere. I due si recano al ristorante Biondo Tevere a San Paolo e poi, a notte tardi ormai, arrivano a Ostia.

In uno sterrato sudicio, con alcune casupole poco distanti, Pasolini tira il freno a mano della sua Alfa e poco dopo sarà un ammasso di sangue e ossa rotte, con il cuore esploso.

La versione ufficiale dell’accaduto è più che nota. Pelosi uccise il poeta perché quest’ultimo era andato oltre nell’effusione con il giovane. La rana venne processato e condannato a nove anni e sette mesi. Nella sentenza, però, venne indicato che l’imputato non avrebbe potuto commettere l’omicidio da solo.

Pino Pelosi

Un potere occulto

Per lungo tempo, Pino Pelosi si è dichiarato colpevole, ma come ricorda Angela Marino su Fanpage, nel 2011 scrive un’autobiografia intitolata Io so… con Alessandro Olivieri e Federico Bruno. Il Pelosi racconta che furono in tre a uccidere il poeta, tre persone con accento siciliano.

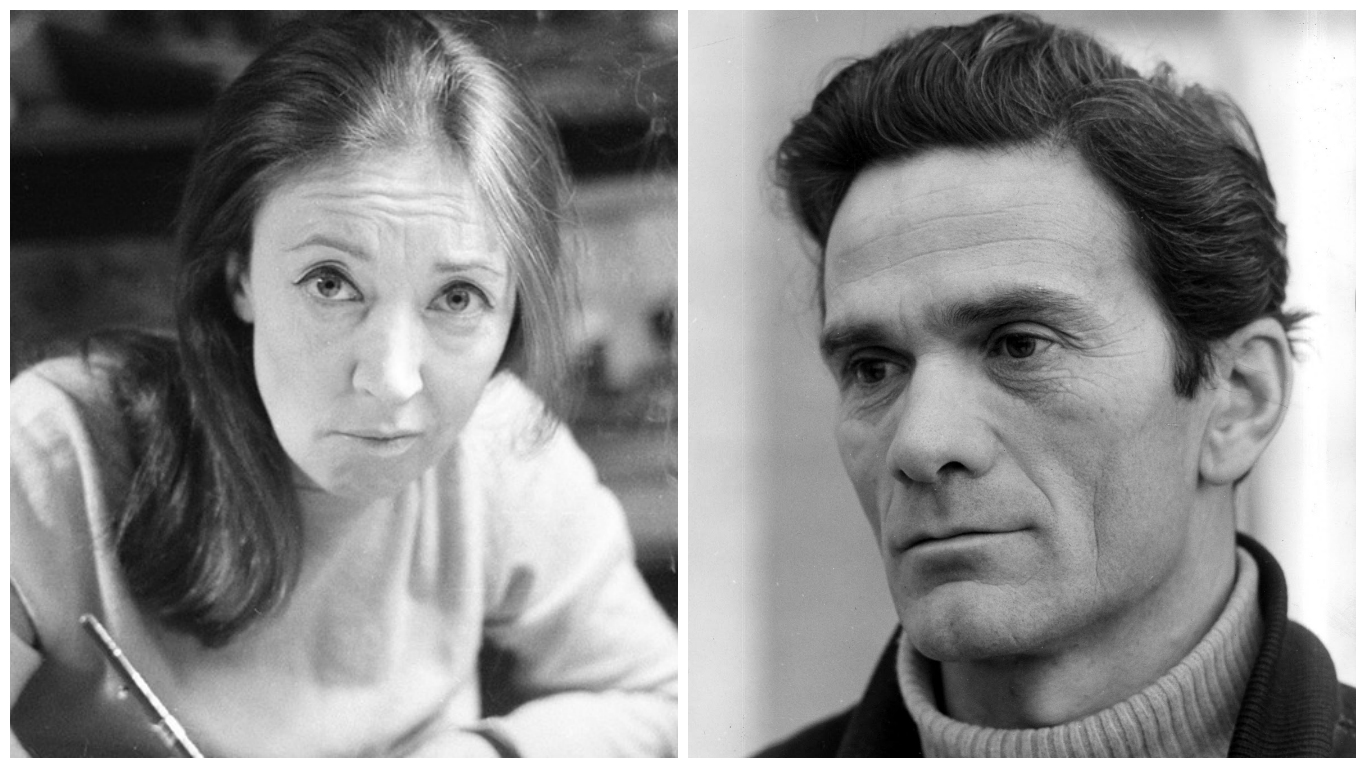

Ma già il 14 novembre del 1975, Oriana Fallaci pubblica un articolo sulle pagine de L’Europeo intitolato Pasolini ucciso da due motociclisti. La Fallaci riferì di aver ascoltato, poco prima del crimine, una conversazione telefonica tra un ragazzo che chiedeva ai suoi interlocutori se fosse tutto a posto per la questione Pasolini.

“Pasolini non venne aggredito e ucciso soltanto da Pino Pelosi, ma da lui e da altri due teppisti, che sembrano assai conosciuti nel mondo della droga”.

Dopo tanti anni, i veri autori e i mandati dell’omicidio del poeta restano ignoti. Senza dubbio Pier Paolo Pasolini fu attirato in una trappola. Cercava sesso ed è incappato in un gruppetto di persone che l’hanno massacrato.

Organizzazione criminali, bande di neofascisti, ma anche alcuni esponenti della Democrazia Cristiana e apparati dei Sevizi Segreti sono stati individuati come i possibili mandanti dell’omicidio. Nulla, però, è stato chiarito in sede giudiziaria.

Il golpe denunciato dal poeta

Pier Paolo Pasolini, avido di verità, era interessato a conoscere i moventi e gli autori delle atrocità di cui trattava nei suoi articoli. Emblematico è Cos’è questo golpe? Io so, pubblicato su Corriere della sera.

“I so nomi dei responsabili di quello che viene chiamato golpe. I so i nomi dei responsabili della strage di Milano del 12 dicembre 1969. I so i nomi dei responsabili della strage di Brescia e di Bologna dei primi mesi del 1974. Io so i nomi del vertice che ha manovrato, dunque, sia i vecchi fascisti ideatori di golpe, sia i neofascisti autori materiali delle prime stragi, sia infine, gli ignoti autori materiali delle stragi più recenti”.

Il poeta ebbe una fitta corrispondenza con Giovanni Ventura, un terrorista nero in carcere, che gli rivelò correnti e nomi dei partiti di governo implicati nelle stragi. L’ultima lettera di Ventura, ricevuta da Pier Paolo Pasolini, risale all’ottobre del 1975, pochi giorni prima dell’omicidio.

Un’altra pista che ci potrebbe portare al mistero della morte del poeta è un lungo brano, col titolo Tempesta sull’Eni, che Pier Paolo Pasolini scrisse di aver inserito nel suo romanzo Petrolio. Nell’opera, pubblica postuma nel 1992, il brano non c’è e mai è stato ritrovato. In Tempesta sull’Eni, l’autore parlava di Eugenio Cefis, un democristiano diventato presidente di Eni, dopo l’attentato e la morte di Enrico Mattei.

La crociata contro il poeta

“Qualsiasi società sarebbe stata contenta di avere Pasolini tra le sue file. Abbiamo perso prima di tutto un poeta. E di poeti non ce ne sono tanti nel mondo, ne nascono tre o quattro soltanto in un secolo. Quando sarà finito questo secolo, Pasolini sarà tra i pochissimi che conteranno. Il poeta è sacro”.

È questo un estratto dell’orazione funebre di Alberto Moravia, letta al funerale di Pasolini e con queste parole si apre il documentario Per Paolo Pasolini: il santo infame, disponibile su Rai Play.

L’opera, oltre a ripercorre la filmografia dell’intellettuale, racconta le sue disavventure con la censura e la giustizia.

Pier Paolo Pasolini in 53 anni di vita ha subito più di 30 processi.

Era il 1949 e il futuro regista de Accattone insegna in una scuola media nella provincia di Pordenone. Una sera, durante una festa popolana nel borgo di Ramoscello, Pier Paolo alza un po’ il gomito e sulla strada per il ritorno a casa incontra un gruppo di ragazzini. Il poeta si intrattiene con loro.

Il paese è piccolo e la voce si diffonde velocemente, giungendo presto alla caserma dei Carabinieri.

Il poeta ammette i fatti, definendolo un avvenimento eccezionale dovuto all’influenza di un romanzo che stava leggendo.

All’epoca, Pier Paolo non era ancora noto al grande pubblico, ma già aveva pubblicato alcune raccolte di poesia con la sua piccola Accademia di lingua friulana, riscuotendo un certo successo. Inoltre, era segretario di sezione del Partito Comunista Italiano.

La sua disavventura giudiziaria diventa di dominio pubblico e il Partito comunista liquida Pier Paolo Pasolini in maniera frettolosa con un trafiletto apparso su L’Unità. Il poeta viene espulso per indegnità morale, come ricorda Filippo Ceccarelli su la Repubblica.

Ragazzi di vita

Con Ragazzi di vita, pubblicato nel 1955 da Garzanti, Pier Paolo Pasolini ottiene il successo nazionale, ma il libro diventa anche fonte di nuovi guai con la giustizia.

Il romanzo ha un linguaggio che riproduce la realtà. Il Riccetto e gli altri personaggi parlano in romanesco, un gergo sporco, ben lontano dallo stile altisonante alla D’Annunzio ancora predominante nell’Italia degli anni Cinquanta.

La procura di Milano denuncia il poeta e il suo editore per una pubblicazione oscena. Molti scrittori difesero l’opera di Pier Paolo Pasolini, come Alberto Moravia.

“Ragazzi di vita ha scoperto una realtà. Pasolini ha scoperto una verità, ci ha fatto vedere i ragazzi delle borgate, svelando il loro carattere epico”.

Il poeta con i proiettili d’oro

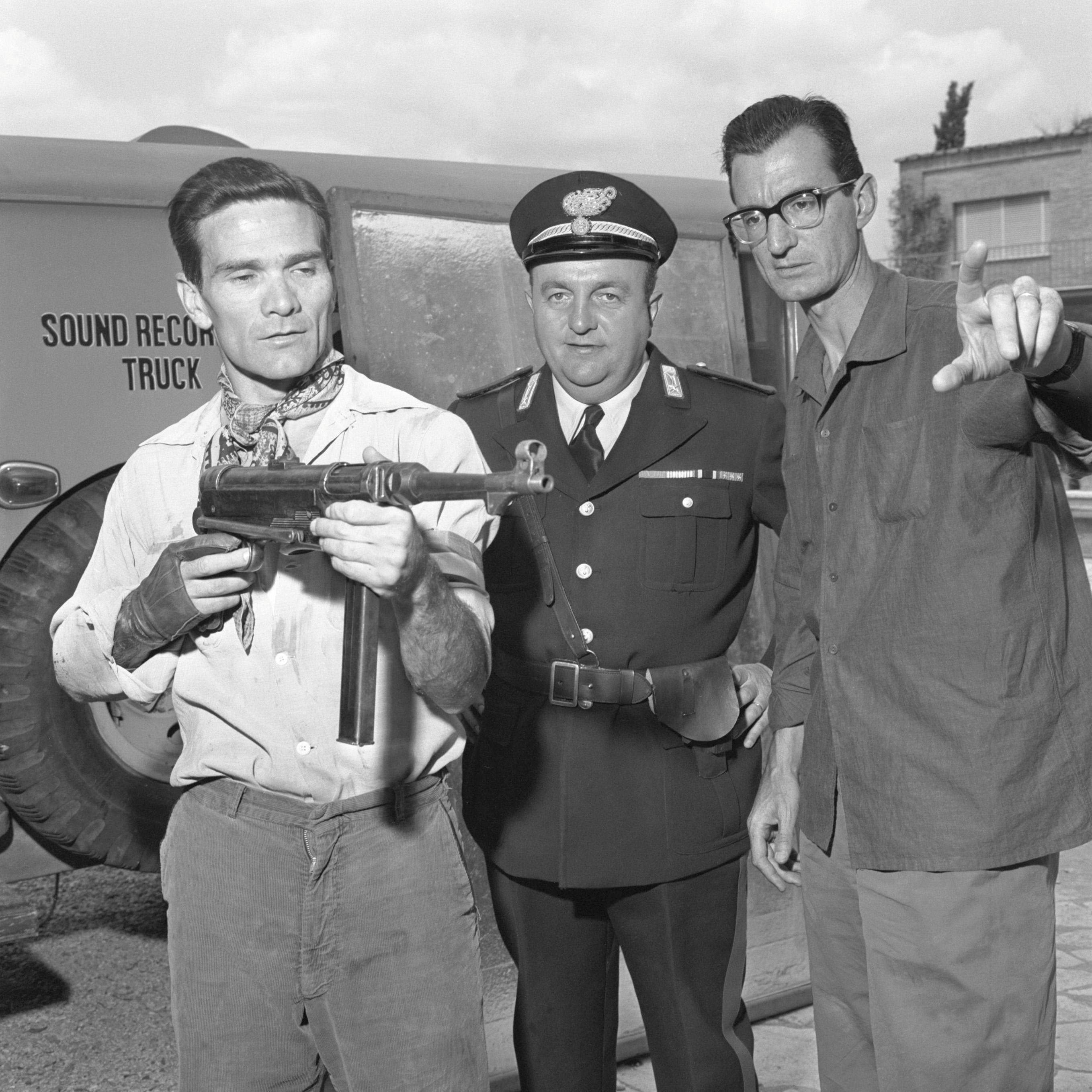

Nel 1961 arriva un’altra grana giudiziaria per Pier Paolo Pasolini. Il poeta, ormai noto a tutti, è nel Circeo dove insieme a Sergio Citti prepara il suo prossimo film.

Durante una passeggiata, si ferma a un distributore di carburante per fare il pieno alla sua Alfa. Entra nel piccolo baretto, beve una coca cola, fa qualche piccola domanda e va via.

Il giorno dopo il giovane barista presenta una denuncia contro Pier Paolo Pasolini. Il poeta lo avrebbe rapinato, aggredito e minacciato con una pistola caricata con proiettili d’oro.

Le accuse erano prive di ogni fondamento, ma il processo ebbe inizio e ben presto diventò una macchina diffamatoria contro Pier Paolo Pasolini e la sua omosessualità.

Non pochi problemi con la giustizia, Pasolini li ebbe con Accattone, prima pellicola italiana a essere vietata ai minori di 19 anni e con l’episodio La ricotta, condannato per vilipendio alla religione.

Il cinema

“Se io mi sono deciso a fare dei film è perché ho voluto farli esattamente così come scrivo poesie, come scrivo i romanzi. Io dovevo per forza essere autore di miei film, non potevo essere un coautore, o un regista nel senso professionale di colui che mette in scena qualcosa, dovevo essere autore, in qualsiasi momento della mia opera”.

Pier Paolo Pasolini usa queste parole per raccontare il suo approdo al cinema in Una visione del mondo epico religiosa, un articolo pubblicato nel 1964.

È qui molto chiaro il forte legame tra il Pasolini romanziere e il Pasolini regista, o meglio autore cinematografico. Ma il suo esordio, dietro la macchina da presa, non fu affatto semplice.

Molti critici, tra cui alcuni molto autorevoli, come Asor Rosa e Giuliano Manacorda, stroncarono il Pasolini regista. Per entrambi, infatti, i film del poeta non facevano altro che riproporre, senza sostanziale novità, le esperienze narrative del passato.

Quando Accattone fu presentato a Venezia nel 1961, era diffusa l’impressione che Pasolini fosse giunto al cinema solo per esibizionismo. La sua appariva come una fuga velleitaria per rigenerare il suo pensiero.

In realtà l’attività cinematografica di Pier Paolo Pasolini poggiava su solide basi di studio e riflessioni sulla settima arte e il suo stretto legame con la pittura.

Basti ricordare la sua attività di critico cinematografico, con una serie di articoli realizzati dal 1959 e il 1974, pubblicati su riviste come Reporter, Tempo illustrato, Vie Nuove e Playboy.

Le sceneggiature

Ma soprattutto, come ricorda Andrea Vassalle su Taxidrivers, Pier Paolo Pasolini, quando realizzò Accattone non era inesperto. Già negli anni Cinquanta, il futuro regista fu introdotto nel mondo del cinema da Giorgio Bassani, come sceneggiatore.

In quel periodo l’industria cinematografica utilizzava volentieri il talento degli scrittori, non solo affidando loro la stesura di alcuni progetti, ma anche per irrobustire storie fragili con una struttura dei personaggi più forte e arricchire la narrazione.

È ciò che accadde a Pier Paolo Pasolini che collaborò con molti registi, come Mario Soldati in La donna del fiume, Ermanno Olmi in Manon Finestra e Grigio, Federico Fellini in Le notti di Cabiria e La dolce vita.

E ancora: Florestano Vancini in La lunga notte del ‘43, Mauro Bolognini in Marisa la civetta, Giovani mariti e La notte brava.

Il caso de La note dei teddy boys

Quest’ultimo titolo è del 1959, lo stesso anno dell’uscita de La notte dei teddy boys di Leopoldo Savona. I due film raccontano una vicenda molto simile, incentrata su un gruppo di scapestrati che manifestano un certo malessere giovanile.

La notte dei teddy boys è oggi un film quasi del tutto dimenticato, introvabile sulle piattaforme streaming e pure la sua genesi rappresenta un tipico caso della produzione cinematografica italiana.

Il soggetto del film è firmato da Tomasso Chiaretti, Franco Giraldi ed Elio Petri. Gli stessi firmano, con l’aggiunta del regista, la sceneggiatura; e pure alcune fonti citano Pier Paolo Pasolini tra gli autori del film, ma il suo nome non appare mai. Perché?

La vicenda de La dei teddy boys ha molti tratti pasoliniani. I giovani protagonisti non sono molto differenti dai suoi ragazzi di vita; inoltre, sono centrali i riferimenti alla prostituzione, tema ricorrente di Pier Paolo Pasolini.

Il contributo del regista di Accattone, dunque, è più che decisivo nella scrittura del film, ma non viene mai citato nei titoli. Presumibilmente, ciò è accaduto perché La notte dei teddy boys fu un film realizzato all’interno dell’apparto industriale cinematografico.

La UNIA, la casa di produzione, aveva poche pretese artistiche; il suo principale obiettivo era di fare cassa al botteghino. Il nome di Pier Paolo Pasolini poteva allarmare il ministero e creare non pochi problemi con la censura.

Il coinvolgimento del poeta fu anche un tentativo di assorbire il suo talento all’interno del cinema di genere, tentativo morto sul nascere, visto che da li a poco Pier Paolo Pasolini realizzò Accattone.

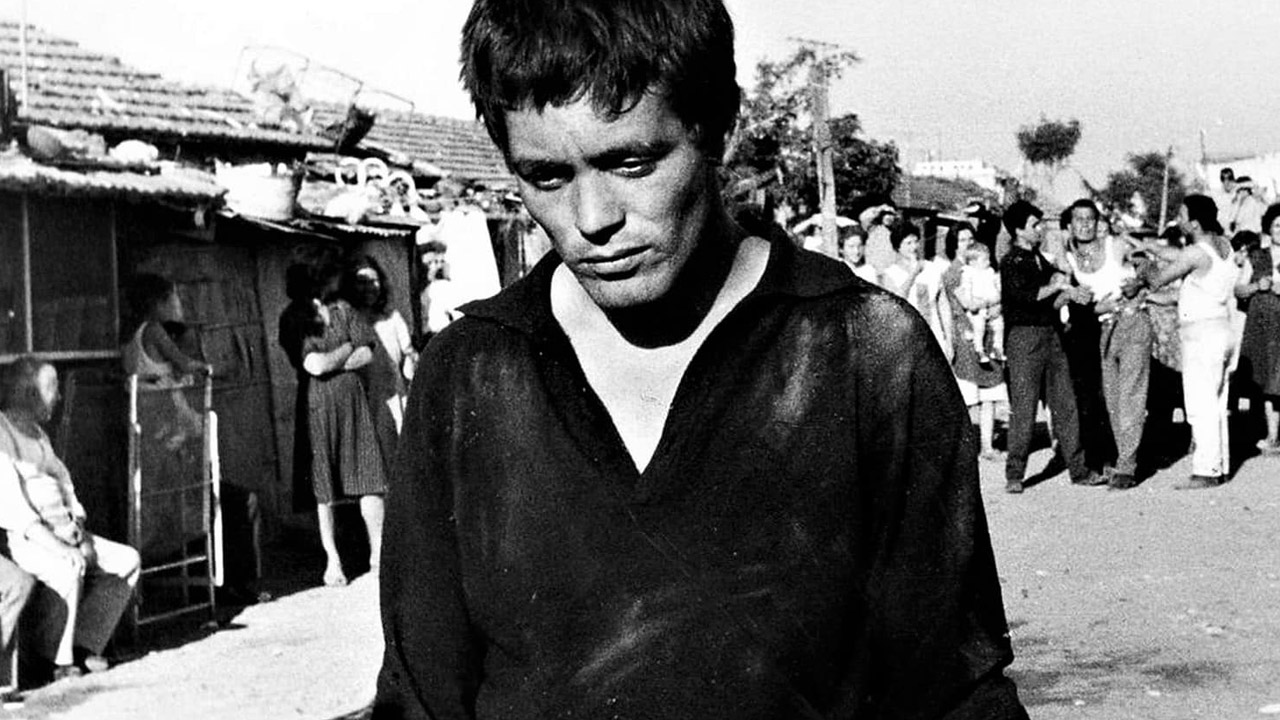

Accattone

Accattone (1961) è il primo film scritto e diretto da Pier Paolo Pasolini, che in buona parte può essere considerato come la trasposizione cinematografica delle sue opere letterarie. Il lungometraggio doveva essere prodotto da Federico Fellini, che si tirò indietro all’ultimo momento.

È la storia di uno sbadato, un accattone che trascina un’esistenza vuota nelle borgate romane. C’è una donna che provvede a mantenerlo, prostituendosi. Quando lei viene arrestata, Accattone si vede privato del suo sostentamento e si mette alla ricerca della moglie, abbandonata da tempo. Respinto da quest’ultima, riesce a conquistare la fiducia di una ragazza pura.

Giordano Lupi, nella sua recensione al film su Taxidrivers, utilizza la definizione di Cinematografia sgrammaticata, usata dallo stesso Pasolini per descrivere il suo cinema. Lontano da uno stile moderno, il regista si avvicina alla pittura di Giotto, Masaccio e Pontormo.

Accattone nasce come cinema di attori non professionisti, celebrando uno straordinario Franco Citti nei panni dell’accattone.

Il film fu prodotto da Alfredo Bini, l’unico ad avere il coraggio d’investire in un progetto che scandalizzava ancora prima della sua realizzazione.

Il cast: Franco Citti, Adriana Asti, Franca Pasut, Silvana Corsini, Stefano D’Arrigo.

Mamma Roma

Mamma Roma (1962) è il secondo film scritto e diretto da Pier Paolo Pasolini, interpretato da Anna Magnani.

Mamma Roma è una prostituta che sospende la sua attività a seguito del matrimonio del suo protettore Carmine. La donna chiama presso di sé il figlio Ettore, che cresciuto lontano dalla madre la considera un’estranea. Mamma Roma, che intanto ha aperto un banco di frutta e verdura in un mercato rionale, desidera per Ettore un futuro migliore. Pertanto, con l’aiuto di una sua amica, organizza un ricatto che possa garantire un buon lavoro al figlio. Ma ritorna il suo ex protettore e la riporta sul marciapiede, Ettore, invece, diventa un ladruncolo.

Come ricorda Andrea Vassale su Taxidrivers, con il suo secondo film, Pier Paolo Pasolini conferma i suoi tratti stilistici. Il regista, infatti, utilizza ancora i riferimenti alla pittura. Nella prima sequenza, c’è un chiaro riferimento dissacrante a L’ultima cena di Leonardo e il tragico finale richiama il Cristo morto di Andrea Mantegna.

Mamma Roma è anche un’analisi della società italiana di quel momento e della sconfitta dei valori della Resistenza. Il personaggio interpretato da Anna Magnani ha non pochi punti in comune il personaggio di Pina in Roma città aperta, interpretato sempre dalla Magnani.

Il tentativo fallito di uscire dalla propria condizione e conquistare l’agiatezza piccolo borghese rappresenta per Per Paolo Pasolini il fallimento dell’Italia dopo la guerra e la rovina del consumismo.

Il cast: Anna Magnani, Franco Citti, Ettore Garofolo, Silvana Corsini, Paolo Volponi.

La ricotta

Nel 1963, Pier Paolo Pasolini realizza l’episodio intitolato La ricotta, per il film collettivo Laviamoci il cervello! Poi, modificato dalla censura in Ro.Go.Pa.G, che indicava le iniziali dei registi coinvolti nel film: Roberto Rossellini, Jean Luc Godard, Pier Paolo Pasolini e Ugo Gregoretti.

Nella campagna romana, una troupe è impegnata nelle riprese di una passione di Cristo. Stracci, la comparsa che interpreta il ladrone buono, regala il suo cestino del pranzo alla sua famiglia. Affamato, cerca di ritirare un secondo cestino dalla produzione, che purtroppo viene mangiato dal cagnolino della prima attrice. Sul set, intanto, giunge un giornalista che intervista il regista del film. Deriso per la sua voracità, Stracci viene invitato a mangiare i resti del banchetto dell’ultima cena. Al momento di girare la scena della crocifissione muore per un’indigestione.

“Il senso del film non era la polemica religiosa, bensì l’espressione. Ciò che mi interessava era la descrizione del personaggio di Stracci, dal punto di vista poetico, un personaggio vivo e vero”.

Furono queste le parole usate da Pier Paolo Pasolini per difendere La ricotta dall’accusa di vilipendio alla religione.

Cristo diventa un povero cristo rifiutato dal boom economico. La sua corsa continua nell’arraffare cibo, contrasta con la staticità del regista del film, interpretato da Orson Welles.

Le due figure rappresentano gli opposti della società italiana dell’epoca. Ma l’essenza del film è rinchiusa in una lapidaria battuta:

“Povero Stracci, ha dovuto morire per farci accorgere che esisteva”.

Cast: Orson Welles, Mario Cipriani, Laura Betti, Edmonda Aldini, Ettore Garofolo.

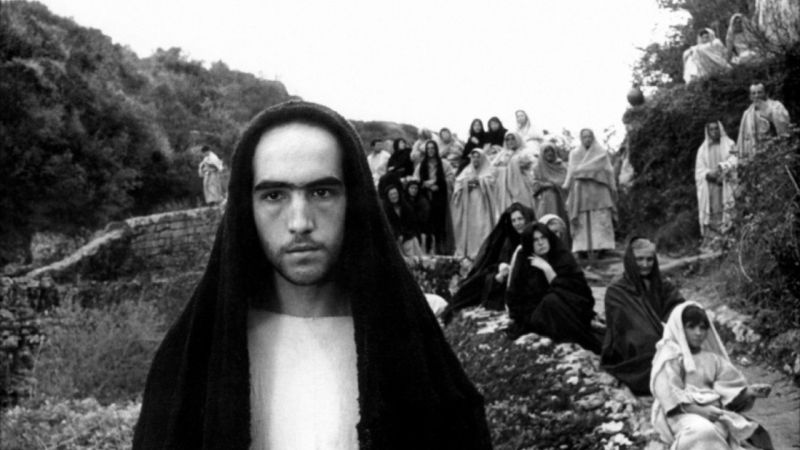

Il vangelo secondo Matteo

La figura di Cristo, in ogni modo, affascinava Pier Paolo Pasolini e nel 1964, realizza Il vangelo secondo Matteo. Con questo film, il regista approccia d’impeto il tema della salvezza come una possibile via di fuga dal tragico.

Riproposizione fedele del Vangelo secondo Matteo, con qualche lievissima inversione temporale, il film ripercorre la vita di Cristo, dall’annunciazione a Maria alla strage degli innocenti. Divenuto adulto, Gesù affronta le prove nel deserto e dopo quaranta giorni di tentazioni, prosegue per Israele, in compagnia degli Apostoli. Processato da Pilato, viene condannato alla crocifissione.

Una parte della critica fu sorpresa che Pier Paolo Pasolini, scrittore marxista, traducesse sullo schermo la vita di Cristo.

Ma in realtà il regista, con questa scelta, rimase fedele alle sue idee. Il cristianesimo costituisce, in lui, il nesso sentimentale e ideologico che collega le ardue esperienze opposte del marxismo e del decadentismo.

Il cristianesimo di Pier Paolo Pasolini è insieme popolare e raffinato; illumina il messaggio rivoluzionario di Cristo e vuole recuperare la bellezza del testo del Vangelo.

Il cast: Enrique Irazoqui, Susanna Pasolini, Marcello Morante, Mario Socrate, Giorgio Agamben.

Uccellacci e uccellini

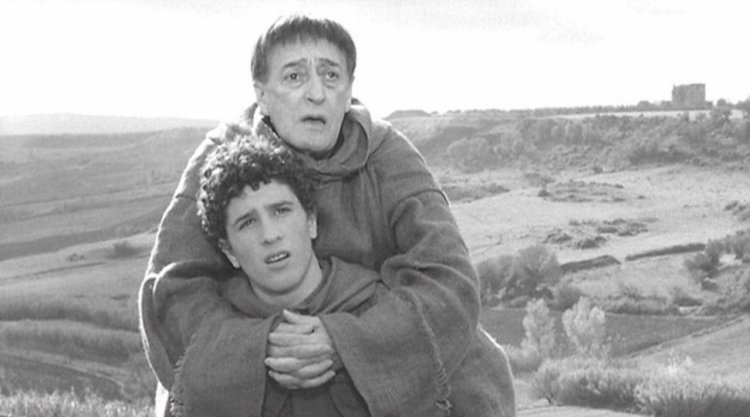

Nel 1966, Pier Paolo Pasolini scrive e dirige Uccellacci e uccellini, con l’interpretazione di Totò, che ottiene una menzione speciale al festival di Cannes.

Totò e suo figlio Ninetto si mettono in cammino per raggiungere una cascina e minacciare lo sfratto alla povera gente che non paga la pigione. Durante il cammino i due parlano di vita e di morte con un corvo parlante, sedicente intellettuale marxista vecchia maniera. Dopo l’ episodio in cui Totò e Ninetto diventano frati francescani, riprendono il cammino e s’imbattono nel funerale di Togliatti, per poi uccidere il corvo.

Per Stefano Oddi Uccellacci e uccellini è una riflessione socio-politico sulla sinistra italiana post Togliatti.

Il film, però, rappresenta anche una tappa fondamentale per la filmografia del regista. Per la prima vota Pasolini esplicita la sua presenza davanti la macchina da presa, con il personaggio allegorico del corvo.

Con Uccellacci e uccellini il regista inaugura la fase del suo narcisismo. Ma Pier Paolo Pasolini non è Narciso e non esalta sé stesso per puro egocentrismo. Piuttosto contrappone il suo essere (pensiero e corpo) alla situazione di potere che omologa l’essere umano.

“Io sono una forza del Passato. Solo nella tradizione è il mio amore”.

Il cast: Totò, Ninetto Davoli, Femi Benussi, Gabriele Baldini, Riccardo Redi.

La terra vista dalla luna

La coppia Totò – Davoli viene impiegata da Pier Paolo Pasolini anche in La terra vista dalla luna, episodio de Le streghe (1967), un film di Mauro Bolognini, Vittorio De Sica, Franco Rossi, Luchino Visconti e Pier Paolo Pasolini.

Totò e Ninetto Davoli interpretano ancora una volta un padre e un figlio. I due hanno perso la moglie e la madre e adottano Assurdina, una donna senza memoria, la quale muore a sua volta.

Quando uscì il film nelle sale, Nuccio Lodato sul Filmcritica lo definì il momento più inedito, più singolare dell’intera traiettoria cinematografica di Pier Paolo Pasolini.

La vicenda de La terra vista dalla luna porta, in maniera ossessiva, il disfacimento del tema sacrificale. L’essenza dell’opera si potrebbe riassumere nel motto: Essere morti o vivi è la stessa cosa.

Il cast: Totò, Ninetto Davoli, Silvana Mangano, Laura Betti, Mario Cipriani.

Che cosa sono le nuvole

Totò e Ninetto Davoli sono i protagonisti anche di Che cosa sono le nuvole, episodio de Capriccio all’italiana (1968) di Mauro Bolognini, Mario Monicelli e Pier Paolo Pasolini.

Totò e Ninetto sono due burattini, Jago e Otello, strapazzati dal pubblico e buttati tra i rifiuti. Da ìi, comunque, possono vedere le nuvole e apprezzare la bellezza del creato.

“Quella è la verità. Ma, ssh! Non bisogna nominarla, perché appena la nomini, non c’è più”.

Con Che cosa sono le nuvole, Pier Paolo Pasolini usa il linguaggio cinematografico per realizzare un vero e proprio poemetto per immagini. Il tema centrale è di natura metafisica, ma offre un’ arguta analisi di natura meta – cinematografica e sull’arte in generale.

Karol Lapadula su RadioCittàAperta si sofferma sul brano musicale Che cosa sono le nuvole, scritto da Pier Paolo Pasolini e cantato da Domenico Modugno, che nel film interpreta un monnezzaro.

Il cast: Totò, Ninetto Davoli, Franco Franchi, Ciccio Ingrassia, Domenico Modugno.

Edipo re

Nel 1967, Pier Paolo Pasolini realizza Edipo re, liberamente tratta dalla tragedia di Sofocle e con protagonista Franco Citti nel ruolo di Edipo. Il film è stato presentato in concorso alla Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Un bambino viene portato nel deserto per essere ucciso, ma viene salvato dal re e dalla regina di Corinto con il nome di Edipo. Da adulto, un oracolo lo informa che è destinato a uccidere il padre e sposare la madre.

Sul sito de Centro Studio Pier Paolo Pasolini Casarsa, si legge che l’Edipo pasoliniano simboleggia l’incapacità dell’uomo moderno di vedere e comprendere la situazione in cui si trova.

Il suo vagare nel deserto, in totale assenza di rapporti umani e soprattutto di una meta, dà il senso preciso di un estraniamento assoluto che esclude ogni possibilità di riconoscere e riconoscersi. E quando ciò avviene Edipo si acceca: è questo il suo ritorno alle origini.

Il cast: Franco Citti, Silvana Mangano, Alida Valli, Carmelo Bene, Julian Beck.

Oedipus Rex Trailer 1967 Pier Paolo Pasolini Masters Of Cinema Edipo Re

Teorema

Teorema (1968) rappresenta uno dei pochi casi al mondo, in cui il film precede un’opera letteraria. La pellicola è interpretata da Terence Stamp e Laura Betti che si aggiudicò il premio come miglior interprete femminile a Venezia.

Un ragazzo angelico, senza nome, capita in una famiglia di un ricco industriale milanese. I componenti della famiglia, compresa la cameriera, s’innamorano dell’ospite e la loro vita verrà cambiata per sempre.

L’ospite, interpretato da Terence Stamp, è un angelo, ma anche uno sterminatore. I singoli membri della famiglia si riflettono in lui e in quel che potevano essere in un ideale completamento di emozione.

Ma l’amore per l’ospite è per loro insostenibile e si autodistruggono. Si salva solo la cameriera (Laura Betti), contadina inurbata. Venerata dai suoi compaesani, la sua morte è anche la sua santificazione.

Il cast: Terence Stamp, Laura Betti, Massimo Girotti, Silvana Mangano, Ninetto Davoli.

La sequenza del fiore di carta

Nel 1969, Pier Paolo Pasolini partecipa, con l’episodio La sequenza del fiore di carta, al film collettivo Amore e rabbia, diretto insieme a Marco Bellocchio, Bernardo Bertolucci, Jean Luc Godard e Carlo Lizzani. Il film fu presentato al Festival di Berlino con il titolo Vangelo’70.

Riccetto percorre le strade di Roma senza rendersi conto del male e della sofferenza. Dio gli parla, ma non ascolta la sua voce. Le immagini di Riccetto che balla per le strade sono sovrapposte ai filmati che ritraggono le crudeltà del Novecento.

In La sequenza del fiore di carta, il corvo di Uccellacci e uccellini rinasce. La passeggiata spensierata di Riccetto (Ninetto Davoli) è accompagnata da una voce che viene dal cielo e ha i toni sprezzanti di Pasolini.

Questa voce proclama che l’ingenuo innocente è il più colpevole in un mondo pieno di colpe.

La fonte evangelica dell’opera è più che evidente. Il titolo originario dell’episodio, infatti era Il fico innocente, quello che Cristo maledice perché vive solo di sé.

Il cast: Ninetto Davoli, Rachelle Barbini, Aldo Puglisi.

Porcile

Nel 1969, Pier Paolo Pasolini realizza Porcile, con Pierre Clèmentin e Jean Pierre Léaud.

Il film è composto da due episodi: il primo ambientato in un’arcaica regione vulcanica e il secondo nella Germania neocapitalista. La prima storia racconta di un giovane che nel deserto si nutre delle carni dei viandanti. Catturato dalle guardie, viene sbranato dai cani. Nella seconda parte del film, un giovane incanala il suo spirito contestatario in una fragorosa devianza: la passione per i porci.

Per Luca Biscontini, Pier Paolo Pasolini è stato ossessionato dal mangiare e dall’essere mangiato e il film rappresenta l’esorcizzazione di tale tragedia.

Porcile viene spesso indicato come un’opera minore del regista – poeta, ma per certi versi è il suo lungometraggio più sincero. È un film scandaloso, capace di sviscerare la contraddizione apparente di un pensiero che di continuo si confronta con la sua origine arcaica.

Il regista, con questo film, ha condiviso con il pubblico questa sua incontenibile pulsione, l’unica che gli permetteva di sopportare il peso delle varie crociate mosse contro di lui.

Il cast: Pierre Clèmenti, Jean Pierre Léaud, Franco Citti, Ninetto Davoli, Ugo Tognazzi.

Porcile (1969) ORIGINAL TRAILER

Medea

Medea (1969) è un film basato sull’omonima tragedia di Euripide, interpretato da Maria Callas. Girato in Turchia, Siria, Pisa e Grado, ebbe una buona accoglienza da parte della critica, ma non riscosse il successo sperato.

Medea, regina e maga delle Colchide, officina sacrifici umani per ottenere buoni raccolti. Innamoratosi di Giasone, venuto dalla civile Grecia, lo aiuta nel furto del Vello d’oro. Uccide, per lui, il fratello e lo segue nella sua patria. Medea assiste al disamorarsi di Giasone e ridotta alla disperazione massacra i figli avuti da lui.

La cupola della cristianità su cui si affacciava Mamma Roma, viene sostituita dal tempio greco. Le vittime passano da un altare all’altro, da un momento storico all’altro.

Medea per Pasolini non è solo una fuga nel mito, ma travaso di temi e personaggi tra il Presente e il Passato.

Il viaggio degli Argonauti tornerà anche in Petrolio, come simbolo dell’accumulazione capitalistica.

Il cast: Maria Callas, Giuseppe Gentile, Massimo Girotti, Laurent Terzieff.

Il Decameron

Nel 1971, Pier Paolo Pasolini realizza il Decameron, il primo capitolo della trilogia della vita.

Le novelle di Ser Ciappelletto, morto in odore di santità e dell’allievo di Giotto ne legano altre sette. Andreuccio viene derubato da una donna che finge di essere sua sorella. Masetto, finto sordomuto, entra in un convento di suore e si lascia sedurre da queste. Lisabetta conserva la testa dell’amato, ucciso dai propri fratelli, in un vaso di basilico. Caterina e Riccardo coronano il loro sogno d’amore con il matrimonio. Tingoccio, dall’Aldilà, rivela al timorato Meuccio che fare l’amore non è peccato. Gianni si gode la moglie di un ingenuo contadino. L’infedele Peronella induce il marito a introdursi in una giara per impedirgli di scoprire il suo amante.

“Perché realizzare un’opera quando è bello sognarla soltanto?”

Pier Paolo Pasolini, ispirandosi al Decameron di Giovanni Boccaccio, ne trae alcune tra le novelle più importanti.

Il regista decise di calarsi fisicamente dentro la sua opera, interpretando il pittore allievo di Giotto, dopo aver ricevuto il rifiuto di Sandro Penna e Paolo Volponi ai quali aveva proposto il ruolo.

Il film, il primo successo al botteghino per Pasolini, incassò circa 4 miliardi di lire, tra i migliori incassi della stagione.

Il cast: Ninetto Davoli, Franco Citti, Maria Gabriella Maione, Angela Luce, Giacomo Rizzo.

The Decameron (1971) ORIGINAL TRAILER

I racconti di Canterbury

I racconti di Canterbury (1972), tratto dall’omonima opera di Geoffrey Chaucer, è il secondo film della trilogia della vita. Il film, ampiamente censurato, vinse l’Orso d’oro al festival di Berlino.

I pellegrini in viaggio verso Canterbury si raccontano delle novelle. Uno studente seduce la moglie di un superstizioso legnaiolo. Due amici si vendicano di un mugnaio disonesto. Le disavventure del candido e gaio Perkin. Una donna insaziabile consuma cinque mariti. Un maturo scapolo sposa una moglie troppo giovane. La discesa agli inferi di un frate.

Un tripudio di natura per l’esaltazione della corporeità e della sessualità.

Il film conserva la struttura a episodi del modello letterario, ma a differenza della fonte i vari racconti non sono intervallati dalla voce narrante.

Per Paolo Pasolini sceglie nove delle ventidue novelle di Chaucer, per offrire una celebrazione della vita nelle sue forme più impetuose e istintuali. I temi trattati sono il sesso, l’amore e la morte. Quest’ultima incombe su quasi tutti gli episodi e nonostante sia spesso cruenta appare del tutto naturale.

Il cast: Hugh Griffith, Laura Betti, Ninetto Davoli, Franco Citti, Josephine Chaplin.

Il fiore delle mille e una notte

Il fiore delle mille e una notte (1972) è l’ultimo capitolo della trilogia, che Pier Paolo Pasolini dedica alla vita.

Seguendo l’architettura della raccolta di racconti orientali, lo sviluppo narrativo del film procede seguendo una struttura a incastro. Il tema principale è la ricerca di Nur ed Din dell’amata schiava Zumurrud. A esso, nella forma di brevi apologhi, s’intrecciano altri racconti.

Il film è un affresco di un mondo passato e presente. Il terzo mondo, del quale il regista da anni si sentiva affascinato, è attraversato da un grande senso di serenità e sensualità.

Il sesso viene liberato dagli aspetti legati al reciproco possesso e al predominio. Il fiore delle mille e una notte realizza la libertà sessuale, simbolo di purezza dei sentimenti.

Il cast: Ninetto Davoli, Franco Citti, Tessa Bouchè, Franco Merli, Ines Pellegrini.

Il fiore delle Mille e una notte di Pier Paolo Pasolini

Salò o le 120 giornate di Sodoma

Conclusa la trilogia della vita con Il fiore delle mille e una notte, nel 1975, Pier Paolo Pasolini si apprestava ad avviare una nuova trilogia dedicata questa volta alla morte. Il regista – poeta, purtroppo, ebbe il tempo di realizzare solo il primo capitolo, Salò o le 120 giornate di Sodoma.

Il Duca, il Vescovo, Il Presidente della Corte e il Presidente della banca, rappresentati del potere fascista, ordinano ai soldati di rapire un gruppo di ragazzi e un altro di ragazze. Lo scopo è quello di abusare sessualmente e non solo dei poveri malcapitati.

Francesco Lomuscio su Taxidrivers, individua nel film diversi riferimenti letterari. Evidente è l’influenza dell’intera opera di De Sade e alcuni brani dell’Inferno dantesco. Ma le fonte letterarie non si esaurisco qui. In Salò, infatti, sono ben visibili altri riferimenti: Roland Barthes, Philippe Sollers, Simone De Beauvoir, Pierre Klossowski e Maurice Blanchot.

La pittura, invece, ha senza dubbio influenzato la precisa geometria delle inquadrature.

Il film ebbe tantissimi problemi con la giustizia, che ritardarono l’uscita in Italia per quasi un anno.

Il cast: Paolo Bonacelli, Giorgio Cataldi, Aldo Valletti, Caterina Boratto, Elsa De Giorgi.

Salò, or the 120 Days of Sodom (1957) – Official Trailer

I comizi d’amore e i documentari

Pier Paolo Pasolini ha realizzato anche diversi documentari. Il primo di questi e forse anche il più celebre è Comizi d’amore (1965).

Il regista, insieme al produttore Alfredo Bini, gira l’Italia intera per trovare luoghi e volti per Il vangelo secondo Matteo. Pier Paolo Pasolini, però, ha un chiodo fisso: conoscere le opinioni degli italiani sulla sessualità. Così nasce Comizi d’amore, preziosa testimonianza di un’Italia che fu.

Il vangelo secondo Matteo è la ragione per cui nacque anche il documentario Sopralluoghi in Palestina. In questo caso il regista si reca in Medio Oriente alla ricerca dei giusti scenari per il suo film.

Nel 1968, Pier Paolo Pasolini realizza Appunti per un film sull’India. Il documentario venne realizzato per conto della Rai e presentato a Venezia.

Appunti per un’Orestiade africana (1970) è un sopralluogo in Africa, per un fil mai realizzato.

L’ultimo documentario realizzato da Pier Paolo Pasolini è Le mura di San’a. È un appello rivolto all’Unesco, prodotto da Franco Zeffirelli.

L’eredità

Pier Paolo Pasolini è stato assassinato per far tacere per sempre un intellettuale e un artista spregiudicato e libero da ogni gerarchia. Ma gli esecutori e i mandati del suo assassinio hanno fallito miseramente.

La sua opera è tuttora viva e attuale; innumerevoli artisti contribuiscono a dare vita ai suoi romanzi, ai suoi film alle sue poesie.

È davvero arduo stilare una lista dei cineasti che hanno raccolto l’eredita del poeta di Casarsa. Ma è inevitabile non individuare tracce pasoliniane nei lavori di Claudio Caligari, oppure dei fratelli D’Innocenzo. Oltre, ovviamente a Sergio Citti e Bernardo Bertolucci, lanciati direttamente dal poeta.

Tra le opere più recenti va ricordato il documentario Futura (2021) di Pietro Marcello, Francesco Munzi e Alice Rohrwacher, che può essere considerato un omaggio Pier Paolo Pasolini e in modo specifico a Comizi d’amore.

Inoltre la vita e le opere del regista – poeta sono state riprese da altri film, come Nerolino (1996) di Aurelio Grimaldi e Pasolini (2014) di Abel Ferrara.

In quest’ultimo si racconta l’ultima giornata vissuta dal poeta e ci sono parecchi riferimenti a Porno Teo Kolossal, il secondo capitolo della trilogia della morte, che Pier Paolo Pasolini voleva realizzare con Eduardo De Filippo.

Potrebbe Piacerti

-

‘Pink Floyd at Pompeii-MCMLXXII’. Il rock si sposa alla storia. Ed è magia!

-

‘Ritrovarsi a Tokyo’ Un magnifico Romain Duris in cerca di redenzione

-

‘Una Figlia’ conversazione con Ivano De Matteo

-

‘Julie ha un segreto’ conversazione con Leonardo Van Dijl

-

‘Storia di una notte’, un dramma lacerante

-

’30 notti con il mio ex’ conversazione con Guido Chiesa

Francis Ford Coppola premiato con l’AFI Life Achievement Award: una serata di leggende e tradizione

‘Savanna and the Mountain’, un racconto di resistenza tra fiction e documentario

“Alien Earth”: il teaser ci rivela importanti novità

‘Il mio compleanno’: l’opera prima arriva al cinema dal 14 Maggio