Matrimonio all’italiana, un film del 1964 diretto da Vittorio De Sica, con Marcello Mastroianni, Sophia Loren, Aldo Puglisi, Marilù Tolo, Tecla Scarano. Il soggetto è la commedia teatrale Filumena Marturano di Eduardo De Filippo. Nel 2007 il film è stato restaurato, con il contributo di SKY Cinema. Il film ha ottenuto due candidature a Premi Oscar, ha vinto un premio ai Nastri d’Argento e quattro David di Donatello.

Sinossi

Filumena Marturano, ex prostituta, è stata per anni la serva-amante di Domenico. Stanca di questa sua condizione, decide di farsi sposare. Per riuscirci, finge di essere in punto di morte. Lo stratagemma riesce a metà perché, accortosi dell’inganno, Domenico fa annullare le nozze. La donna allora rivela di avere tre figli, uno dei quali proprio dall’amante-padrone.

«Teng’ tre figli»: è questa la battuta che rompe l’equilibrio instabile della vicenda. «I figli so’ figli» è quella che la chiude con agrodolce delicatezza. È una rottura che riguarda la seconda parte del film, maggiormente affine alla sua origine teatrale e slegata dai flashback che arricchiscono la narrativa del primo tempo. Ora si potrebbe discutere a lungo sull’infedeltà di Matrimonio all’italiana, che si rifà all’indimenticabile Filumena Marturano di Eduardo De Filippo.

Si conoscono le travagliate vicende del disconoscimento finale del sommo teatrante, le pressioni di Carlo Ponti nella costruzione di un veicolo per la moglie diva e le frustrazioni di De Sica, stanco di cedere ai meccanismi del cinema popolare.

Tuttavia il film è diventato non solo un vero classico della nostra cinematografia, ma anche un oggetto di costante revisione o rilettura critica, complici restauri e rassegne.

A ben vedere le ragioni sono due, sempre le stesse: contenuto e forma. Matrimonio all’italiana è il bilancio di una strana coppia napoletana (una prostituta e un figlio di papà) che s’è innamorata tra i bombardamenti e la ricostruzione, attraversa il dopoguerra e arriva alle soglie del boom. Lei è vittima del proprio amore (lascia il casino e, dopo uno sfortunato affitto, entra in casa dell’amante come badante della madre), lui quasi non si accorge di lei (tanto che decide di sposarsi con la cassiera).

La ribellione spettacolare di Filumena è una botta di femminismo ante litteram che in realtà rientra nelle dinamiche dei bassi napoletani, in cui sovente le donne presentano un carisma superiore a quello degli uomini. Ed è anche il riscatto della prostituta che vuole diventare una signora.

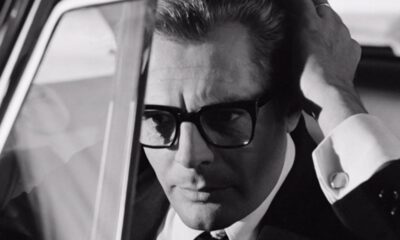

Accanto a questa struttura narrativa che racconta, a suo modo, vent’anni di storia italiana, servendosi di un matrimonio de facto, c’è il lavoro di Vittorio De Sica: con questo film, il maestro del Neorealismo raggiunge un livello di classicismo assoluto: pare assente quando la sua mano è determinante (le scene dei due amanti nascosti a far l’amore nel granaio e della “resurrezione” di Filumena, per dire), sa conferire malinconia senza sfiorare il patetismo con una sola scelta registica (il grande incontro dei due maturi amanti con lo sfondo del palazzo in costruzione che pare quasi in bianco e nero), accarezza i volti e i corpi dei due divi rendendoli icone e lasciando che entrino nell’immaginario (i capelli e le unghia di lei, i baffetti e gli occhi di lui).

La collaborazione con Roberto Gerardi è decisiva nella cromatura brillante forse patinata eppure melodrammaticamente potente della fotografia a colori squillanti e perpetuamente inquieti.