Pensate che una serie televisiva possa essere solo il frutto di un lungo, costoso lavoro di squadra? Vi sbagliate. Esiste una serie totalmente SELF MADE BY ONE PERSON, anzi meglio, BY ONE ARTIST! Self-Portrait as a Coffee Pot su MUBI in streaming dal 18 ottobre 2024. L’evidente ritardo rispetto al contesto di gestazione, l’isolamento per la pandemia, offre un valore aggiunto invece di farla sembrare datata. Croccante, divertente, leggera, profonda, dissacrante, ambiziosa e umile insieme.

L’idea

L’idea di William Kentridge, regista, creatore, attore di Self-Portrait as a Coffee Pot è nata tra il 2020 e il 2022. L’artista ha sviluppato il progetto come una riflessione profonda sul proprio processo creativo: il corpo e la mente durante il lavoro in isolamento. Inizialmente concepito come un progetto digitale da seguire online si è poi evoluto, trovando spazio prima in alcune mostre e poi in televisione, come una serie.

Ogni episodio autoconclusivo, nove in totale, dura tra i 22 e i 36 minuti. Le riprese sono ambientate nello studio di Kentridge a Johannesburg, uno spazio che diventa un luogo di riflessione privata e di esplorazione dell’ambiente e degli oggetti circostanti attraverso la lente della creatività in azione che, nel caso di Kentridge, diviene filosofica. La serie è stata prodotta dalla Goodman Gallery.

I primi episodi

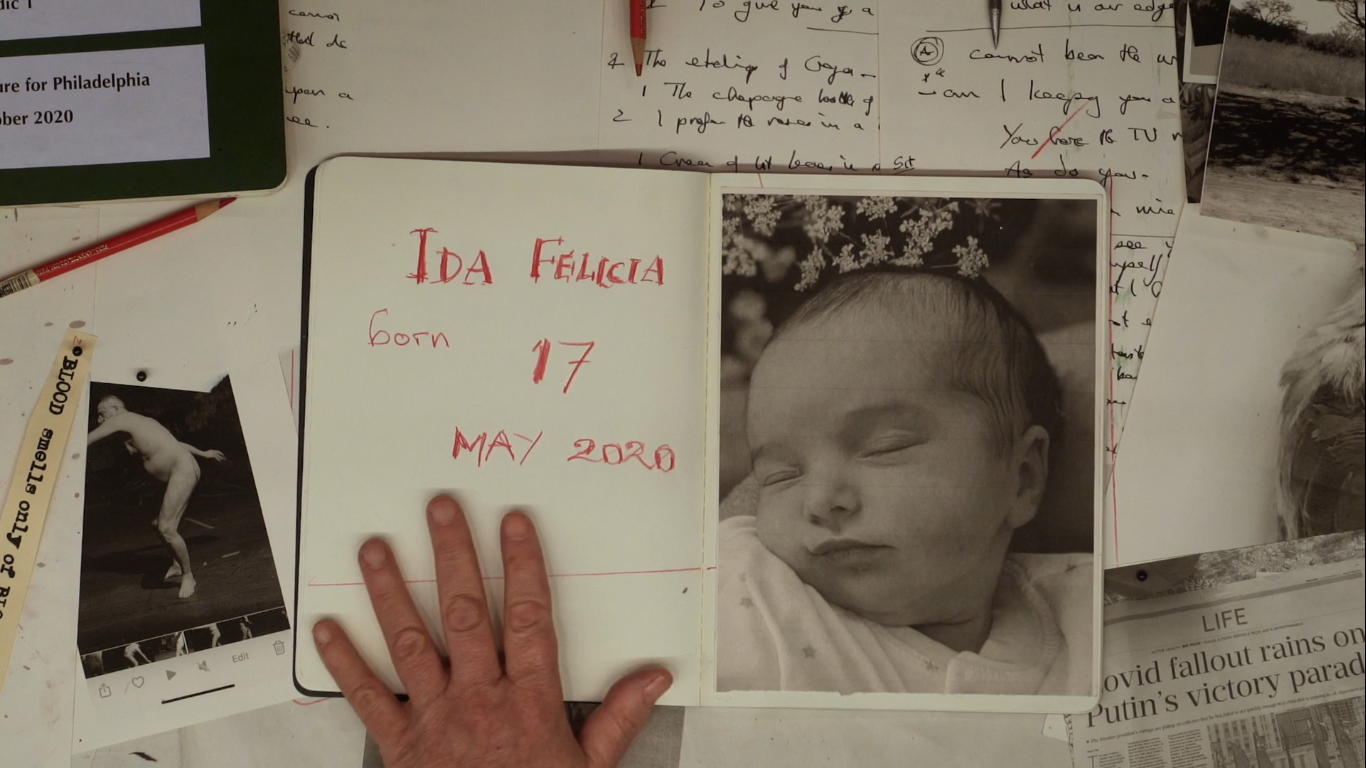

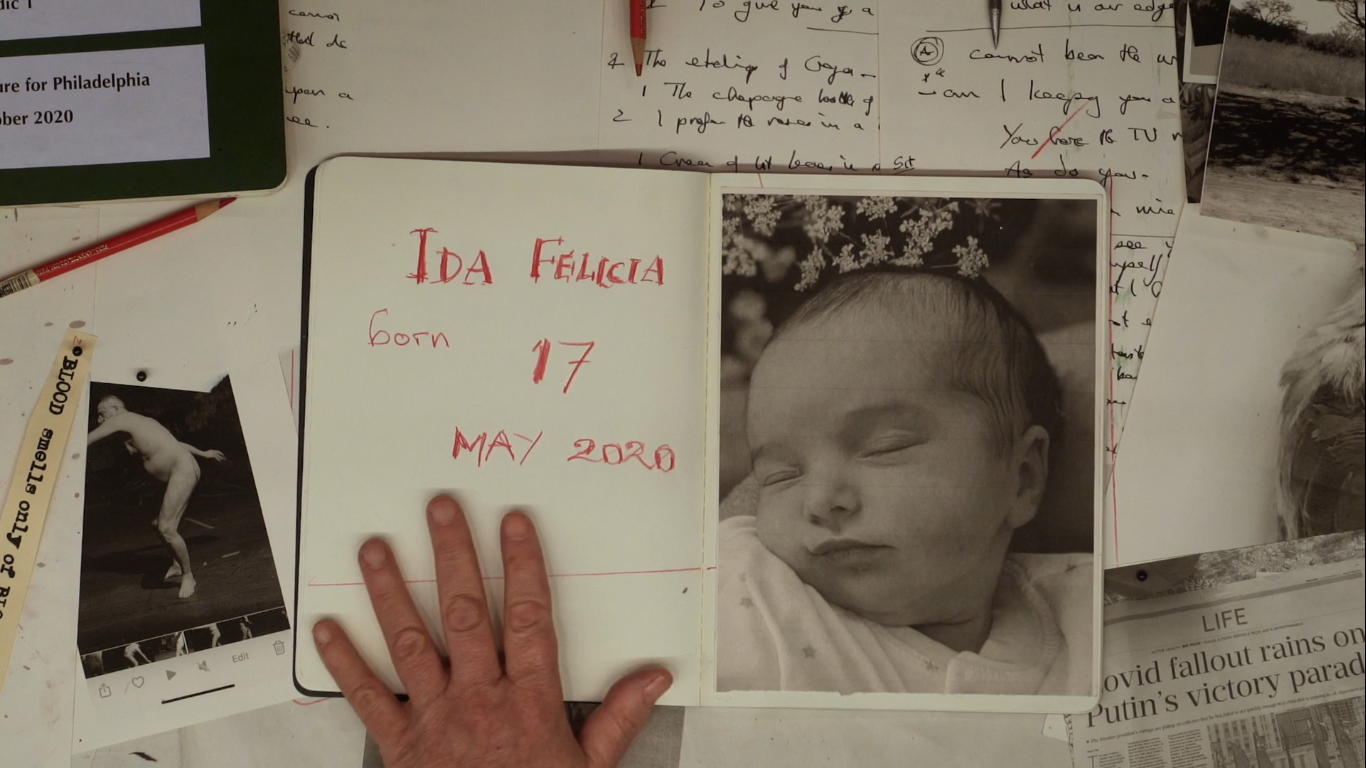

Kentridge lamenta di non poter volare da Johannesburg a Londra per la nascita della sua nipotina, e di dover invece misurare la distanza delle sue idee sparse nella testa attraverso i passi che compie nello spazio del suo studio, tra poltrone, pennelli, fogli di carta e soprattutto, specchi.

Self-Portrait as a Coffee Pot offre una riflessione complessa e stratificata che si intreccia con i temi di politica, filosofia e meta-comunicazione, meta-percezione, elementi costanti nel suo percorso artistico ma che qui escono dallo spazio temporale di una installazione provvisoria per entrare nella riproducibilità tecnica (e streaming) della serialità televisiva.

L’autoritratto

La presenza dello specchio è essenziale come elemento scenico e significante.

Scenico perché grazie al gioco del cinema, lo specchio diventa facile, ma sempre straordinaria opportunità di illusioni ottiche. Entrare e uscire dallo specchio, specchiarsi, ritrovarsi, perdersi, ritrovare un altro da sé, nella fattispecie -magari- di pelle scura. Il tema della convivenza razziale in Sudafrica è pregante e portatore di una memoria storica capace di rimettere sempre in discussione critica la propria identità rispetto al tema del colonialismo, specie per i Bianchi.

Significante perché rimanda a una lunga tradizione filosofica capace di fare dello specchio una rappresentazione simbolica. Uno dei filosofi contemporanei che ha maggiormente utilizzato la metafora dello specchio, solo per fare un esempio, per riflettere sull’autoritratto e sull’identità è Jacques Lacan. Lacan ha elaborato la sua teoria dello “stadio dello specchio” come momento fondamentale nello sviluppo della soggettività. Questo processo, tuttavia, implica una scissione tra il sé reale e il sé percepito, introducendo una riflessione continua sull’identità come costruzione immaginaria e simbolica. La metafora dello specchio diventa così centrale non solo per l’idea dell’autoritratto, ma anche per il modo in cui l’individuo si relaziona con la propria immagine e identità, che sono sempre parzialmente frutto di proiezioni e identificazioni con l’altro.

Un altro pensatore che ha trattato il tema dell’identità in relazione alla riflessione è Jean-Paul Sartre. Anche se non si focalizza specificamente sulla metafora dello specchio, l’Esistenzialismo esplorava il tema della coscienza riflessiva e dell’autopercezione, temi che sono centrali in Self-Portrait as a Coffee Pot come atto di riconoscimento e creazione di sé.

La caffettiera

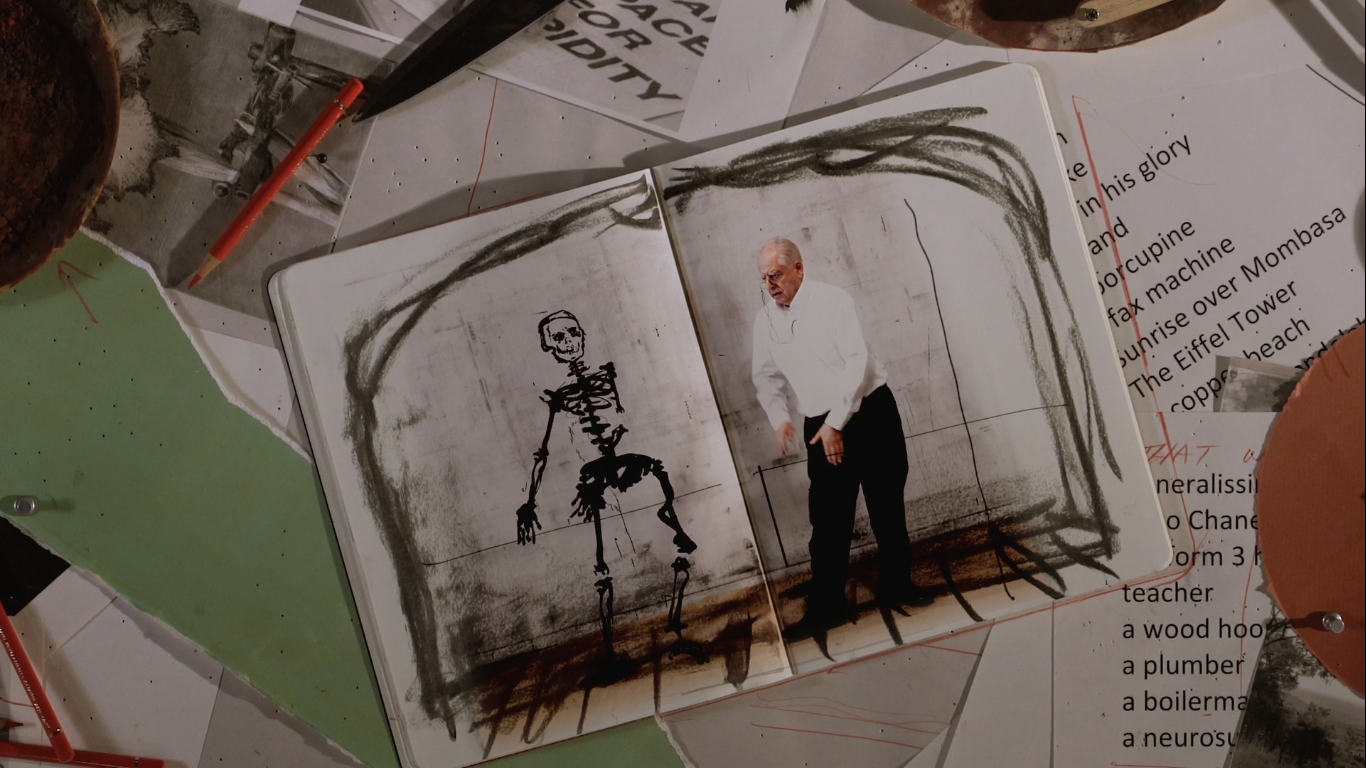

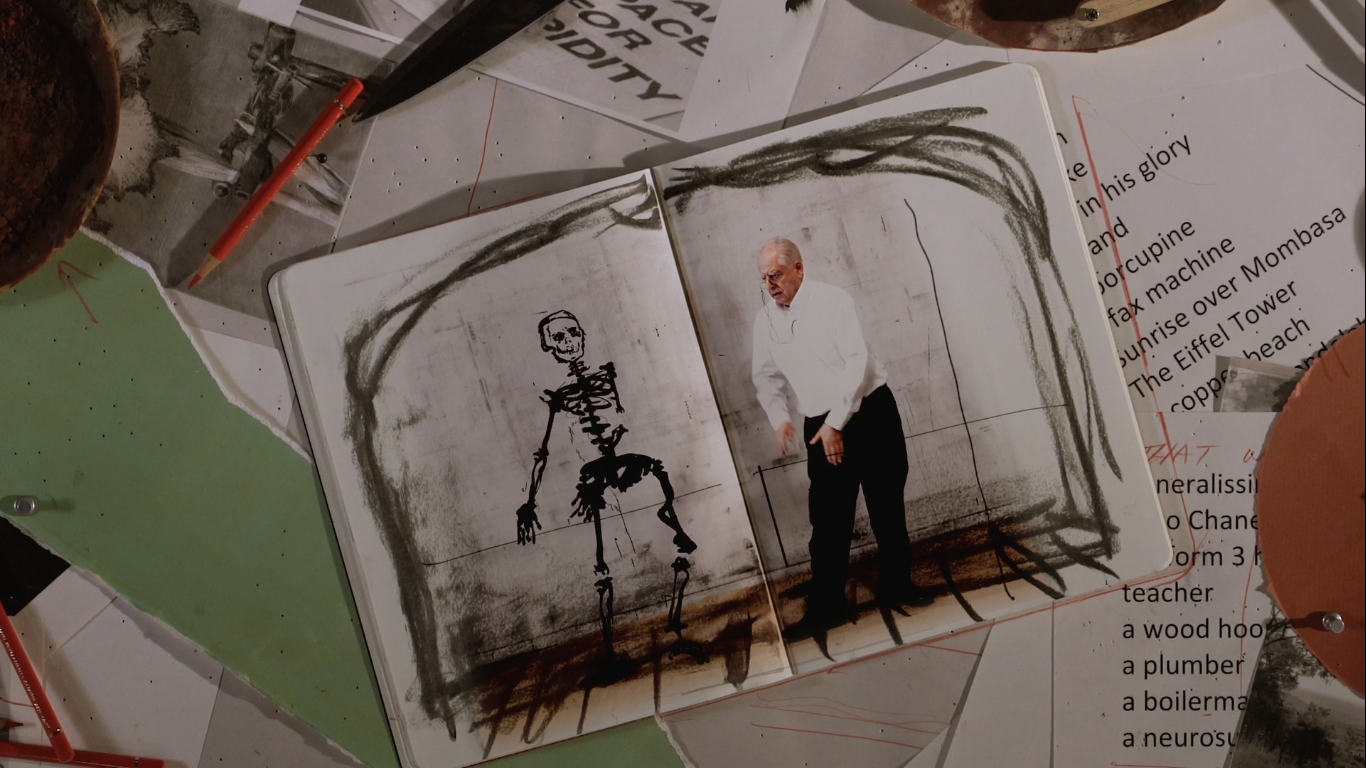

Il lavoro di Kentridge esplora spesso la storia sociopolitica del Sudafrica, senza mai dimenticare la complessa eredità dell’apartheid e il periodo immediatamente successivo. In Self-Portrait as a Coffee Pot, la metafora della caffettiera diventa un modo surreale di esplorare il rapporto tra identità e oggetti quotidiani. Kentridge utilizza quest’oggetto banale per rappresentare il sé, suggerendo come gli oggetti comuni possano portare una carica storica e politica più profonda. La caffettiera è infatti un oggetto apparentemente banale, molto diffuso e riconoscibile, ma nelle mani di Kentridge si trasforma in un simbolo più profondo. Rappresenta il corpo e, in senso lato, un’auto-riflessione che si lega ai temi dell’alienazione e dello sfruttamento. Kentridge usa l’oggetto per esplorare l’esperienza umana, la frammentazione del sé, ma anche per riflettere sulle tensioni politiche, come le conseguenze del colonialismo, specie in Sudafrica. La caffettiera, quindi, diventa un simbolo che racchiude le contraddizioni della società sudafricana post-apartheid trasformandosi, attraverso i frammenti del foglio strappato in cui era stata disegnata, nell’immagine di un rinoceronte.

Il ruolo dell’Artista

La serie, come abbiamo visto, bizzarra e giocosa, tocca questioni filosofiche profonde, soprattutto in relazione al ruolo dell’artista. Kentridge ha sempre riflettuto sulla sua posizione di artista bianco in un contesto sudafricano, interrogandosi sulle responsabilità che derivano dal raccontare una storia complessa. In Self-Portrait as a Coffee Pot, l’interrogativo sull’identità dell’artista diventa letterale, attraverso l’atto surreale di trasformarsi in un oggetto. Il ritratto di sé diventa così una riflessione sull’autoconsapevolezza e sulle limitazioni dell’artista nel catturare appieno la realtà. La riflessione non è affatto pesante, o teorica, ma calata nella realtà concreta degli oggetti filmici, sottolineando di continuo le potenzialità creative di un mezzo, quello audio-visivo, che divengono caleidoscopicamente multiformi.

Meta-Comunicazione e Processo Creativo

I primi due episodi sono permeati da una narrazione meta-comunicativa, che rispecchia il fascino di Kentridge per il processo creativo. L’artista interrompe le forme convenzionali di narrazione, optando per storie frammentate che rispecchiano la natura discontinua della memoria e della storia. La caffettiera, un oggetto apparentemente statico, contrasta con la fluidità delle idee da cui Kentridge trae ispirazione. Questa tensione solleva interrogativi sul ruolo degli oggetti nella costruzione delle narrazioni e su come essi ancorino, distorcano o complichino le storie che raccontiamo a noi stessi. A meno che… il concetto di tempo non venga scardinato a favore di una poetica anti-narrativa, davvero inusuale da trovare in una serie televisiva. Sembra quasi di intrattenere un dialogo immaginario con le migliori intuizioni di Magritte.

Conclusione

Self-Portrait as a Coffee Pot rappresenta una meditazione surreale e profonda su identità, storia, ruolo dell’artista e sul cinema. Attraverso citazioni di Chalie Chaplin, Dziga Vertov, Jaques Tatì, l’ordinario diventa veicolo per riflessioni più ampie sulla storia personale e collettiva. Senza nemmeno accorgercene ci ritroviamo a a interrogarci sul senso dell’arte e della rappresentazione di sé. Lo spazio e il suono diventano materia palpabile, quasi tridimensionale, la stop motion collabora a una mutazione quasi materica delle immagini in movimento: memorabile la danza rubata (sembra ripresa in notturna con una camera a raggi infrarossi) della macchina da presa col trombone, dove il movimento dei due danzatori-oggetti-amanti, riecheggia in un sonoro il cui volume è proporzionale alla vicinanza dello strumento alla macchina da presa (quella vera).

Una esperienza che consigliamo vivamente.

Tutti e nove gli episodi di Self-Portrait As A Coffee-Pot saranno in streaming in esclusiva su MUBI dal 18 ottobre.