Un omaggio, un poetico incontro tra fantasmi, un documentario di finzione che scava nella storia della letteratura e del cinema. Il corto Solaris Mon Amour, di Kuba Mikurda, presentato a UnArchive 2024, è questo e molto altro. L’intuizione del regista, insieme al lavoro del suo team, in particolare di Laura Pawela e djLenar, ha portato alla luce quello che sembrerebbe un sogno lucido, un’esposizione che riflette sul trauma della morte, sul lutto e sulla memoria.

La storia di Solaris Mon Amour inizia in realtà nel lontano nel 1959, quando Stanisław Lem iniziò la stesura del suo romanzo Solaris, lo stesso anno in cui uscì per il cinema Hiroshima Mon Amour, del regista francese Alain Resnais. Sono questi i fantasmi che Mikurda fa incontrare, Solaris e Hiroshima Mon Amour, Lem e Resnais:

“Lem begins writing Solaris the same year that Resnais’ Hiroshima Mon Amour is released. Like Resnais’ film, I find Solaris a fascinating study of post-traumatic memory – repressed memories that pave their way into consciousness and demand to be expressed.”

‘Solaris Mon Amour’: recensione

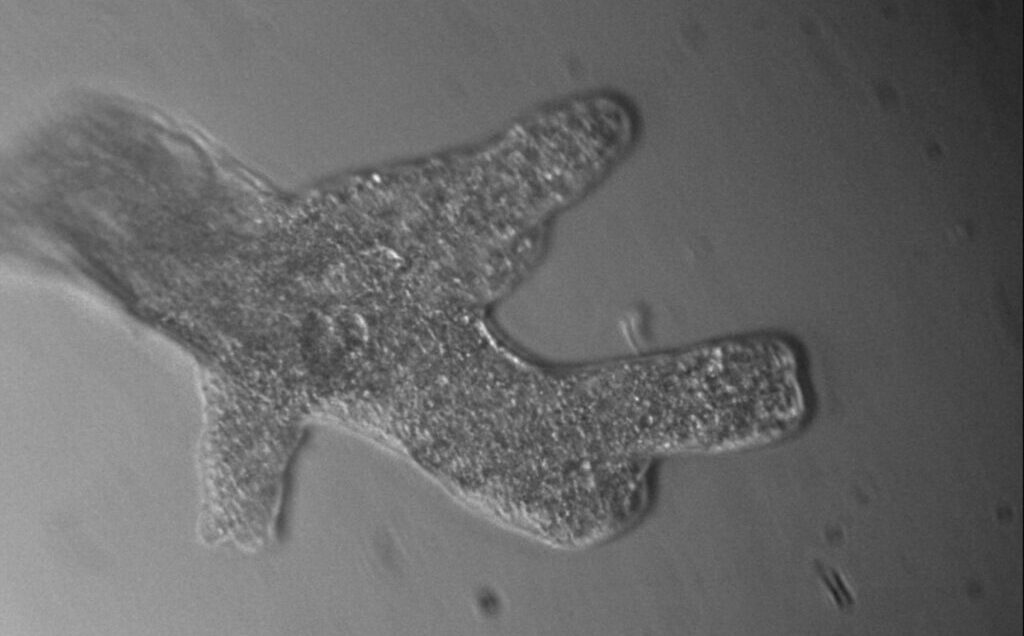

Solaris Mon Amour si costruisce grazie al contributo di alcuni dei primi adattamenti radiofonici del romanzo di Lem, che danno voce a una narrazione che risulta sì, presente, ma anche decisamente frammentaria, soprattutto se ci si basa solamente sulle immagini, prese da settanta film dell’Educational Film Studio di Lodz. Mikurda,per il lato visivo del corto, utilizza scene tratte da lezioni di medicina, biologia, tecnologia, cosmologia.

Eppure, è proprio questa narrazione frammentaria che eleva Solaris Mon Amour a qualcosa di rara bellezza. L’idea di Mikurda, quella del documentario fantascientifico fittizio e al tempo stesso struggente storia d’amore, trova casa nel vago, nell’indeterminato e nell’onirico, creando qualcosa che suscita una comprensione del testo filmico in buona parte tramite libere associazioni.

Attraverso questo pastiche, Solaris Mon Amour rimanda esplicitamente alla storia raccontata da Lem, quella di Kris e del suo viaggio verso Solaris, pianeta da scoprire e studiare, che diventa simbolo di una profonda riflessione sulla memoria. La storia vuole infatti che Kris, giunto sulla stazione in orbita intorno a Solaris, in un delirio che confonde realtà e illusione, inizi a vedere il fantasma di sua moglie, Harey. Ciò a causa della vicinanza tra lo scienziato e l’oceano che ricopre il misterioso pianeta.

Da Hiroshima, con amore

Solaris Mon Amour non mostra questo incontro, lo suggerisce; le voci di Kris e Harey, più che dialogare sembrano intrecciarsi, come in un unico sussurro ornato da varie immagini, che danno la suggestione di un ricordo non meglio definito. Il loro amore è chiuso nella dimensione di una memoria frammentaria e sognante, che idealmente Mikurda ricollega, tramite le immagini e il montaggio di Laura Pawela, a quell’amore presente nell’opera maggiore di Resnais.

Hiroshima Mon Amour è un eco che il regista polacco evoca, in maniera implicita, per percorrere un sentiero che batte la coscienza umana fino ad arrivare al suo stesso limite. Oltre la morte non c’è niente di conoscibile, niente a cui aggrapparsi. Ai vivi rimangono solo cicatrici psichiche, simbolo di un lutto, della caduta delle certezze sensoriali. In tale sconforto è l’amore a rimanere saldo. Questo è, però, legato fortemente al passato; quindi incapace di guardare al futuro e perciò analogo a una prigione.

E Mikurda è riuscito a intercettare un’unica prigione tra le fantasie di Resnais e Lem, un fil rouge che lega Kris e la protagonista del film del 1959. Questa, come il personaggio di Solaris, è perseguitata dal ricordo di un amante deceduto, uno spettro che non riesce a mollare definitivamente. Il disagio si riflette sulla forma stessa del film, che, quasi in preda a una crisi identitaria, oscilla tra diversi piani temporali ed espressioni di realtà.

L’archivio nell’oceano e viceversa

Immagini senza coordinate, quelle di Solaris Mon Amour, che si susseguono più per creare la sensazione di una storia piuttosto che la storia stessa. Il documentario fittizio sembra voler inizialmente offrire una sorta di linearità che forse però finisce per perdersi.

Smarrimento evocativo, che, tramite le immagini d’archivio prese e ricontestualizzate, fa viaggiare chi guarda dentro la storia di Kris e Harey, dentro lo sgomento e il trauma di lui. L’oceano senziente di Solaris vive attraverso questo susseguirsi di visioni apparentemente sconnesse, eppure, indubbiamente collegate.

Il corto Solaris Mon Amour, che per la sua durata di quarantasette minuti forse si avvicina più al mediometraggio, è una formidabile prova di cinema sperimentale, post-moderno e poetico. Qualcosa che ha in sé grande eleganza, grande umanità.