Nonostante i film di Hollywood abbiano rappresentato una visione costantemente denigratoria della televisione e del suo pubblico, una critica ancora più dura ha atteso la visione cinematografica della TV a partire dagli anni Ottanta. Questo dato coincide con il momento in cui la tv è stata utilizzata come monitor per le prime console di gioco di Atari, Commodore e di altre aziende dedicate al settore del gaming. C’è una connessione più o meno diretta tra gioco, reality e realtà virtuale che a partire dagli anni ottanta diventa una costante per il cinema di genere fantascientifico, horror e thriller. Nonostante i numerosi esempi, andiamo a vedere nello specifico quelli che sono stati i film capostipite di questa categoria.

L’esempio di Videodrome e di Poltergeist

In due film dei primi anni ’80, Videodrome (1983) e Poltergeist (1982), il televisore domestico — che in entrambi i casi forse non è accidentalmente collegato a una console di gioco Atari — diventa un canale per l’ingresso di forze sinistre in casa. Entrambi i film sono stati prodotti anche poco prima del crollo dell’industria dei videogiochi del 1983, quando i sistemi di gioco domestici hanno mostrato i primi segni di rappresentare una minaccia economica per l’industria cinematografica e televisiva. L’aggiunta di console di gioco allo schermo televisivo domestico in questi due film indica un’eccessiva indulgenza nei media commerciali a scapito dei tradizionali valori domestici. I videogiochi possono quindi essere intesi come amplificazione ed estensione della cattiva oggettività della televisione come caratteristica delle famiglie americane. Più o meno quello che è accaduto in Italia con il tema del gioco d’azzardo legale in questi ultimi anni. Il gambling digitale oggi vive una fase di transizione legata principalmente all’utilizzo di device come smartphone e tablet dove è possibile accedere a giochi come Book of Ra Deluxe online che tuttavia rappresentano una nicchia del pubblico dedito al gaming e al gioco digitale odierno.

Poltergeist di Tobe Hooper

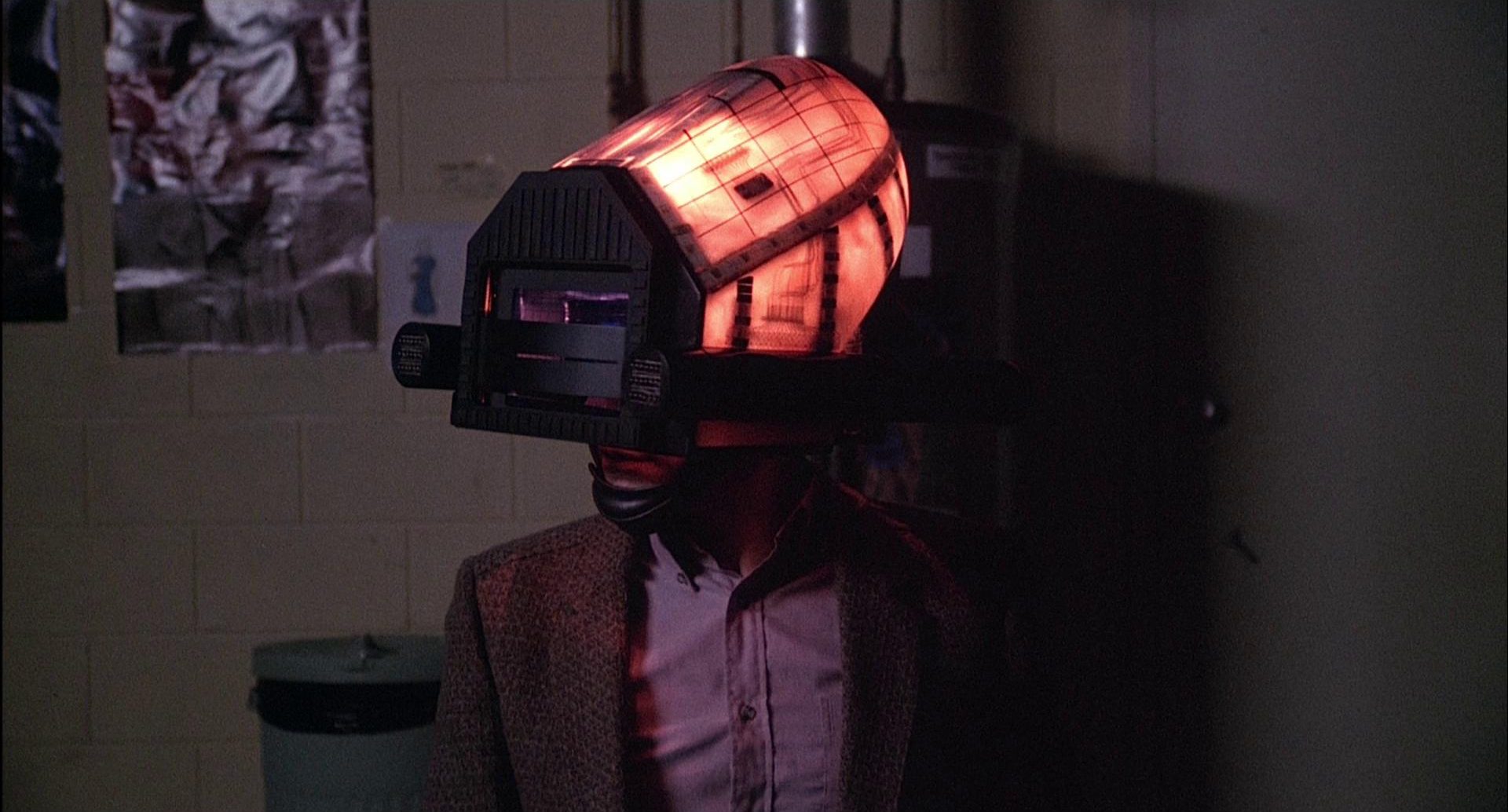

Poltergeist si concentra sul televisore come canale attraverso il quale gli spiriti maligni possono violare la sfera domestica. Sebbene i giochi non abbiano un posto di rilievo nel film, la presenza di una console di gioco Atari sopra il televisore suggerisce la complicità della tecnologia nell’invasione, che ha luogo dopo che i segnali di trasmissione convenzionali sono cessati per la giornata. In Videodrome di David Cronenberg è il segnale televisivo, non l’apparato fisico, a minare la connessione dello spettatore con il mondo reale. La trasmissione Videodrome contiene segnali subliminali che scatenano allucinazioni negli spettatori le cui azioni possono essere controllate. Osservando da vicino la console televisiva in questa scena, vediamo che, oltre al registratore beta, la TV è collegata a una console di gioco Atari, che figura in primo piano, insieme a diverse cartucce di gioco, quando il televisore sembra arrivare a vita.

Dai giochi alla realtà

I “game show” televisivi sono notoriamente poco costosi da produrre e si integrano facilmente con le strategie di marketing degli sponsor della rete. Sono stati anche costantemente associati ai peggiori contributi della televisione alla cultura popolare. Nel 1961, il famoso discorso “Vast Wasteland” di Newton Minow, presidente della Federal Communications Commission degli Stati Uniti, chiamò specificamente “una processione di spettacoli di giochi” come prova del potenziale non realizzato della televisione. I film sulla TV hanno spesso presentato la congiunzione di TV e giochi come risultante in una forma ancora più vile e irredimibile di intrattenimento di massa. Esempi di spicco includono Quiz Show (1994) di Robert Redford, che ha fatto rivivere i ricordi culturali degli scandali dei quiz show degli anni ’50, evidenziando la mancanza di standard etici tra i dirigenti di rete ossessionati dagli ascolti e i loro sponsor. E nel 1987, l’attore televisivo di lunga data Paul Michael Glaser (meglio conosciuto per il suo ruolo di “Starsky” nella serie della ABC Starsky e Hutch) ha diretto The Running Man, ambientato in un futuro fantascientifico distopico in cui un gioco iperviolento è al centro di una trama ambiziosa e di denuncia sociale, tratta da un romanzo di Stephen King.

Man mano che il genere dei reality TV guadagnava popolarità in seguito allo sciopero della Writer’s Guild of America del 1988, questi spettacoli, che prosperavano sul sensazionalismo e sullo spettacolo, fornivano ai registi un facile bersaglio per la critica. La serie 7 di Daniel Minahan: The Contenders (2001), ad esempio, ha combinato il reality show televisivo e le premesse di sport sanguinari di Death Race 2000 (1975) e The Running Man (1987) per ritrarre uno spettacolo televisivo in cui i cittadini comuni vengono forniti di armi e dovranno combattere l’uno contro l’altro in una lotta televisiva all’ultimo sangue. Sebbene fosse originariamente concepita come una serie TV, Series 7: The Contenders costituisce un esempio particolarmente schietto della critica cinematografica della televisione, traendo ispirazione estetica sia dai game show che dai reality per creare un mashup iper-violento che ritrae sia la televisione che il suo pubblico come privo di standard morali ed etici.

Gamer (2009) di Mark Neveldine, a sua volta, ha creato un ponte esplicito tra l’iperviolenza degli sport sanguinari televisivi e il mondo dei videogiochi. Questa sequenza espositiva del film Gamer condanna ugualmente la televisione in stile tabloid e l’industria dei giochi. Michael C. Hall interpreta Ken Castle, il creatore di “Society”, un ambiente virtuale multiutente in stile Second Life in cui gli utenti controllano avatar umani invece di quelli generati dal computer. Intervistato da una giornalista di tabloid (Kyra Sedgewick) in uno show di infotainment televisivo in diretta, Castle descrive il suo nuovo progetto, “Slayers”, che colloca i detenuti “volontari” nel braccio della morte in situazioni di combattimento di vita o di morte del mondo reale in cui i loro corpi sono controllati da adolescenti della classe media. Questa scena è notevole per la sua spiegazione tecnica del sistema “Slayers” e per la banalizzazione preventiva di un’ampia gamma di preoccupazioni etiche, basata su ripetute affermazioni di scelta individuale e azione per i partecipanti. La trasmissione viene infine interrotta da un gruppo radicale di hacker noto come Humanz che parla direttamente al pubblico televisivo, opponendosi alla tecnologia degli “Slayers” e sostenendo un ritorno all’esistenza umana organica.

The Hunger Games di Gary Ross

La versione cinematografica di Gary Ross del popolare romanzo per giovani adulti The Hunger Games (2012) estende la premessa degli sport sanguinari televisivi in una futura società fascista distopica in cui gli adolescenti devono combattere fino alla morte come parte di una strategia televisiva per mantenere l’ordine tra le masse. Il kitsch fascista che adorna le cerimonie di apertura di The Hunger Games ricorda la documentazione di Leni Riefenstahl sui raduni nazisti e sui giochi olimpici, tracciando un chiaro collegamento tra lo sfarzo televisivo e il governo totalitario. L’agire individuale a disposizione dei partecipanti ai giochi continua ad essere una fonte centrale di tensione narrativa per tutto il film, così come il potenziale di ribellione di massa contro un ordine sociale oppressivo. Probabilmente, questo aspetto della logica narrativa di The Hunger Games rappresenta un drammatico cambiamento nella concezione del pubblico televisivo dagli idioti passivi e idioti di A Face in the Crowd e Being There, così come la rabbia impotente di Network, per rappresentare una minaccia praticabile all’ordine sociale se può essere catalizzata solo dalle virtuosistiche capacità di sopravvivenza e dall’integrità personale di un’adolescente.