Marx può aspettare di Marco Bellocchio, È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, Belfast di Kenneth Branagh, The Fabelmans di Steven Spielberg, Armaggeddon Time di James Gray, Les Amandiers di Valeria Bruni Tedeschi, L’immensità di Emanuele Crialese e il volume Cinema Speculation recentemente pubblicato da Quentin Tarantino scrivono un nuovo capitolo nella storia di un cinema post-pandemico, tracciando una precisa tendenza narrativa, quella (semi)autobiografica che accomuna vari autori statunitensi ed europei, agganciati a meccanismi di entertainment o a sguardi più indipendenti.

Uno scenario senza precedenti

Mappare il cinema contemporaneo internazionale del secondo decennio del XXI secolo, con i suoi nuclei tematici, approcci formali e innovazioni linguistiche, significa cogliere e studiare l’impatto e l’influenza di quasi un biennio pandemico da Covid-19 (2020-2022) sulla sensibilità e sull’evoluzione di cineasti inclini a rivisitare e riadattare la propria poetica alla luce dell’esperienza del lockdown e della minaccia virale invisibile, degli squilibri umani sulla natura e delle solitudini virtualmente interconnesse, senza trascurare in parallelo i mutamenti in corso nelle fruizioni dell’audiovisivo e i nuovi interrogativi sulla cittadinanza errante dell’arte.

Uno sconquasso socio-culturale endemico ancora più omogeneo e globalizzato delle fratture geopolitiche degli attentati dell’11 settembre 2001, ancora in fieri al cinema e tutto da studiare, dove i registi citati relegano il racconto al solo arco temporale della propria infanzia o adolescenza, elette a periodo aggrovigliato ma formativo e fondante un’identità personale e anche collettiva di un’epoca.

Immagine concessa da Universal Pictures. Tutti i diritti riservati.

Il cinema (dell’io) richiede salvezza

Tra individuali peculiarità artistiche e radici culturali condivise, Spielberg, Gray, Bruni Tedeschi e Sorrentino (e in modo più circostanziale Tarantino) si stagliano per una rifinitura d’opera che si accorda a una rilettura autentica e non retorica del binomio vita-arte, dove l’immersione autobiografica sviscera le radici della propria appassionata aspirazione filmica e vuole celebrare il cinema stesso o il suo lume creativo autoctono e salvifico.

The Fabelmans esplora le mirabilia tecniche, oniriche, analitiche e catartiche dello strumento filmico, mentre Gray declina la febbricitante brama di ribellione in un sistema istituzionale guasto, con l’ostracismo della famiglia a intraprendere studi artistici poco redditizi.

In un ambito accademico si muove la giovane protagonista di Les Amandiers modellata sulla regista stessa, che ripercorre la sua formazione di attrice nella scuola di recitazione teatrale diretta da Patrice Chéreau, tra folle intraprendenza e traumi precoci. All’insegna della perdita e della rinascita è anche È stata la mano di Dio, in cui Sorrentino iscrive il suo progetto di vita registico in un duplice lutto che lo travolse appena sedicenne.

È ancora esclusivamente il cinema della giovinezza che divampa nelle mémoires di cinefilia di Tarantino (libro edito da La nave di Teseo), come se la filmografia statunitense degli anni Sessanta e Settanta delle prime esperienze spettatoriali costituisse un imprinting a tutta la sua iconica carriera.

L’introversione dello stile

Le opere citate, con la loro ideazione e produzione ai tempi del lockdown e delle successive misure di contenimento, si interrogano sui modelli circoscritti della famiglia (The Fabelmans, Armageddon Time, È stata la mano di Dio) o della comunità (Les Amandiers), declinate nei risvolti della problematicità, essenziale per il travagliato coming of age dei personaggi.

La nuova forma di solitudine imposta dalla pandemia intacca, inoltre, anche le regie dei singoli autori, tutti approdanti a una svolta inedita nel loro taglio stilistico alla materia semi(autobiografica), più introspettivo e meno muscolare. Si pensi al minor anelito alla spettacolarità spielberghiana in The Fabelmans, ai trascorsi magniloquenti di Gray con Civiltà perduta e Ad Astra ora sotterrati con Armageddon Time, allo sguardo meno compiaciuto e nervoso di Bruni Tedeschi in Les Amandiers rispetto ai film precedenti sulla sua vita adulta.

Alla ricerca del Padre che non c’è

Nel microcosmo di famiglie disgregate e anaffettive in cui risuona la crisi odierna di paradigmi sociali tradizionali, questi film permeano la loro scrittura autobiografica di quello che Massimo Recalcati ha definito il complesso di Telemaco, l’attesa del ritorno del Padre nell’epoca del suo tramonto, ora declinata nella definizione di figure putative.

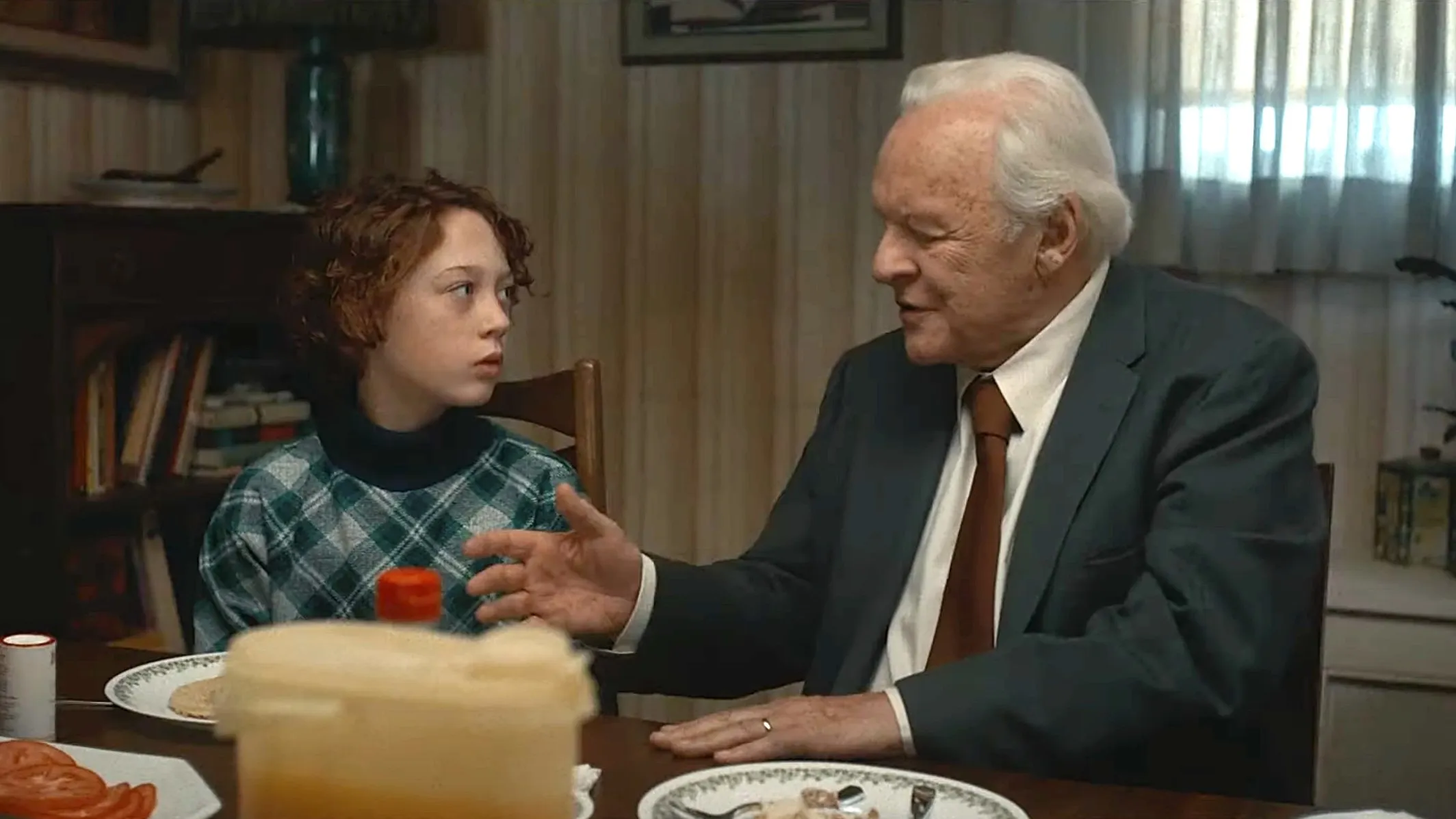

Da John Ford per l’alter ego di Spielberg al nonno interpretato da Anthony Hopkins (già protagonista da Oscar in The Father di Florian Zeller) nella pellicola di Gray, dal mito partenopeo di Maradona per l’adolescente di È stata la mano di Dio al regista-padrone Patrice Chéreau per il doppio di Valeria Bruni Tedeschi, fino ai maestri della New Hollywood per Tarantino, il simulacro della presenza genitoriale è anche quindi portavoce del cinema stesso, quasi ad investire di autorità sacrale presenze elettive che sopperiscono alla perdita del Padre.

La contemporaneità del passato

È una quadratura del cerchio, quella generata dalla reclusione da lockdown su questi rinnovati sguardi d’autore, che può essere resa dei conti più intimistica e confidenziale sul rimosso e sui fantasmi del proprio cinema (le disfunzionalità famigliari di Spielberg, ma anche quelle di Bellocchio con Marx può aspettare, documentario incentrato sul suicidio del fratello Camillo) o che, pur nell’impianto autobiografico, può aspirare a costruire, oltre all’autoritratto in un contesto collettivo, le stimmate di un’epoca e il baratro di una futura civiltà.

Gray scandaglia negli anni Ottanta della sua infanzia newyorkese le radici ottuse e bieche del trumpismo; Bruni Tedeschi, inscenando lo stesso periodo di perduto e scolorito edonismo, capta la danza della morte intorno alla minaccia del virus dell’HIV, con un evidente aggancio alle paure degli esordi della più recente pandemia.

Neppure i favolosi Sixties godono di un’aura di rispettabilità, incrinati dagli episodi di antisemitismo in alcune scene di The Fabelmans e infiammati da contrasti religiosi nell’Irlanda del Nord in Belfast (dove però Branagh assoggetta l’autobiografia a un affresco storico di didascalica coralità).

La compiutezza di un genere

Il nuovo cinema autobiografico si conferma in questo modo un genere in grado di infondere in ripiegamenti personali l’universale del nuovo decennio, di leggere le urgenze dell’oggi in un passato non immaginifico; rifugge la seduzione della nostalgia per la lezione della riscoperta, non di sé, ma dell’arte e del cinema, nel sotterraneo timore di una loro delegittimazione nella streaming age. Elude anche le trappole della confessione ammiccante e del film-terapia, imbastendo sempre un dialogo empatico con lo spettatore; si trattiene alle soglie dell’età adulta, e a volte ancor prima, non per preservare il candore infantile delle sue storie, ma come canto del cigno di un vissuto illuminante e sofferto insieme.