Interviews

Tutto su Aurelio Grimaldi

Intervista allo sceneggiatore e regista Aurelio Grimaldi, da Mery per sempre al nuovo progetto Raqmar

Pubblicato

2 anni fail

Dai ragazzi di vita di Mery per sempre ai sofferti passaggi dell’esistenza pasoliniana, Aurelio Grimaldi è uno scrittore e regista sempre originale, controverso, provocatorio. Nutrito di realismo letterario, è autore di film che scavano alle radici della nostra società e delle pulsioni umane più profonde.

Il tuo libro Meri per sempre, da cui è tratto il film di Marco Risi, appare fortemente autobiografico. Che ricordi hai oggi di quell’esperienza, di insegnamento prima, di scrittore dopo?

Mery per sempre è del tutto autobiografico. Il libro fu pubblicato su proposta della piccolissima casa editrice La luna, fondata da Letizia Battaglia, Giuliana Saladino e altre donne di Palermo. Era composto da una prima parte in cui rielaboravo in forma letteraria verghiana temi scritti dai miei alunni. Fu proprio un’intuizione di Letizia Battaglia a proporre il titolo Mery per sempre, la storia che poi è rimasta più famosa. Era solo uno dei racconti della prima parte del volume. Nel libro il titolo è Meri per sempre, nel film decisero per una via di mezzo, con un solo errore, mentre, come puoi immaginare, i miei ragazzi semianalfabeti scrivevano una parola inglese come si pronuncia in italiano.

Questo libro e questo film hanno segnato la mia vita, come, prima, l’aveva segnata l’esperienza carceraria. Un’esperienza in cui non sono capitato per caso, ma che ho fortemente cercato. Alle convocazioni scolastiche trovai quattrocento insegnanti con una lista di quattrocento sedi che avremmo dovuto coprire. Tra le quattrocento sedi, l’Istituto di rieducazione maschile. Come si vede nel film, anche se Michele Placido aveva quarantacinque anni e io venticinque, scelsi quell’Istituto. Il funzionario leggeva le sedi prese a voce alta, in modo che tutti gli altri insegnanti, nelle posizioni inferiori, le cancellassero, andando così a esclusione. Come nel film, ci fu un grande applauso, solo che nel film di Marco Risi le comparse erano una quarantina, nella realtà c’erano quattrocento persone nell’auditorium, quindi, un’autentica ovazione. Erano quasi tutte donne e temevano quel posto. Io ero consapevole che la mia aspirazione d’insegnare nelle carceri fosse abbastanza singolare e ne ero anche molto orgoglioso.

Non pensavo che questa esperienza mi avrebbe fatto scrivere un libro e, addirittura, diventare, nel giro di poco tempo, sceneggiatore e regista. Dico sempre ai miei alunni che quando Cesare Zavattini diceva che le persone di cinema devono prendere il tram, intendeva dire di cercare di vivere esperienze che non siano solo concentrate nello studio di casa, incontrandosi sempre tra uguali, scrittori, intellettuali, professori eccetera, ma buttarsi nella vita. Io, volendo insegnare nel carcere, stavo entrando nell’ottica di Zavattini, stavo prendendo un tram per una realtà che, rispetto al mio retroterra borghese, non aveva niente a che vedere.

Come si arrivò da quel libro al film?

Io faccio sempre notare come il caso e la necessità siano due elementi di cui uno sceneggiatore o un regista devono sempre tenere conto. Il talento e la determinazione sono essenziali. Accanto a essi, però, ci sono il caso e la fortuna. Per quanto mi riguarda, io ho avuto un culo pazzesco. Ho sempre sognato, sin da adolescente, di fare lo scrittore e il regista, sapendo che erano due mestieri difficilissimi e la regia praticamente impossibile, essendo nel periodo in cui si poteva girare solo in pellicola e non era così facile come adesso, con il digitale, con cui puoi almeno provare a fare dei cortometraggi con poche forze economiche.

Quindi, la prima fortuna fu grazie all’esperienza fatta al carcere Malaspina e alla vicenda della mia espulsione, cosa di cui si parlò con un po’ di scalpore a Palermo. Una piccola casa editrice mi chiese di scrivere un libro su quell’esperienza. Io ho pensato: sarà una bella testimonianza, ma rimarrà in un giro molto ristretto. Invece succede, altro colpo di fortuna, che Letizia Battaglia e Giuliana Saladino contattano Bianca Stancanelli, che a quel tempo era nella redazione siciliana di «Panorama», e quest’ultima riesce a convincere il caporedattore a far uscire tre pagine con fotografie. Succede che Michele Placido compra «Panorama», legge quest’articolo e pensa che possa essere interessante questa storia, meditando di farne un film. Dette l’incarico al suo collaboratore/segretario Pietro Valsecchi (che poi diventerà il produttore del mio primo film e uno dei più importanti produttori italiani) di trovare questo Aurelio Grimaldi e farlo venire a Roma (altro colpo di fortuna). Mi trovano, io penso a uno scherzo telefonico, invece no. Era il Michele Placido che aveva appena fatto La piovra prima serie, con la regia di Damiano Damiani, a quei tempi fece sedici milioni di telespettatori, un successo travolgente. All’epoca era al massimo della popolarità e, pure, ebbe enormi difficoltà a chiudere il film, che passò a Claudio Bonivento produttore, il quale aveva un contratto con Marco Risi per dei film con Jerry Calà protagonista. Claudio Bonivento aveva proposto la trasposizione del romanzo a Damiano Damiani e ai fratelli Taviani. Tutti, però, rifiutarono. Marco Risi, un giorno, si trovò nell’ufficio di Bonivento, dove c’era una piccola pila di copie del libro e ne prese una, senza neanche dirglielo. Mi riferì che se lo lesse quella sera stessa e, il giorno dopo, andò da Bonivento, dicendogli: «Questo film lo voglio fare io». Il produttore continuava a sperare di trovare un regista più conosciuto e, invece, poi, alla fine, lo fece Marco Risi, che non era mai stato a Palermo. Il risultato è stato formidabile.

Che contatti e confronti ci furono con sceneggiatori e regista di Mery per sempre durante la lavorazione del film?

Di inviti ce ne furono molti. Il problema, per me, è che era molto complicato assentarmi da scuola e riuscii a fare solo brevi salti a Roma. Comunque, Claudio Bonivento mi fece un contratto di collaboratore al soggetto e alla sceneggiatura di 5 milioni di lire che, per un insegnante, erano circa sette mesi di stipendio, quindi, per me, una cifra straordinaria. Mi convocarono a una prima riunione con Sandro Petraglia e Stefano Rulli, che loro avevano scelto come sceneggiatori. Considerando che io ero un grande appassionato di cinema, mi proposero di scrivere una prima versione dello script, a cui poi Petraglia e Rulli avrebbero lavorato. Io accettai con straordinario entusiasmo. Presentai il testo nelle scadenze che loro mi diedero, ci lavorai giorno e notte, in ogni momento possibile, con una gioia che non si può descrivere. Nella mia versione della sceneggiatura, la scena di Natale che imbratta la faccia e le braccia del maestro, che nella mia vita era durata due ore e mezza, per come la scrissi nella sceneggiatura sarebbe durata mezz’ora e, nella mia visione, mi sembrava di aver già tagliato tantissimo e che fosse efficace così. La cosa che mi colpì è che, questa scena, Petraglia e Rulli la passarono a quattro minuti.

Io avevo spedito per posta questa mia versione e loro mi mandarono, tempo dopo, il trattamento che ne avevano fatto, chiedendomi di fare le mie osservazioni. Al secondo incontro mi presentai a Roma bello scrupoloso, con molte note, e cominciai, punto per punto, a dire, che ne so, nella scena 7 non mi ha convinto questo e propongo quello, oppure secondo me è da cancellare questa scena e cose simili. Quello che devo dire è che, leggendo la versione di Petraglia e Rulli, tutti gli errori nella mia proposta di sceneggiatura mi erano risultati chiarissimi e, dal confronto tra la mia versione e la loro, l’idea di come si scriveva una sceneggiatura mi risultò subito evidente. La cosa buffa e divertente è che Petraglia e Rulli non furono d’accordo con nessuna delle mie proposte! Marco Risi, che ascoltava tutto molto attentamente, diceva sono d’accordo con Aurelio o sono d’accordo con Sandro e Stefano e decideva lui, come Salomone nella Bibbia. E devo dire che ero contento della percentuale che spuntai, non ero per niente frustrato per quelle che non furono accettate. Avevo chiara l’idea che lo sceneggiatore dà un aiuto creativo, ma poi spetta al regista prendere le decisioni definitive.

Mery per sempre

Quali furono le tue reazioni alla prima visione del film?

La prima proiezione la ricordo molto bene, avvenne in un contesto bellissimo, a Palermo: ci fu un assalto. A un certo punto, chiusero i portoni e, le persone rimaste fuori, battevano e urlavano contro le porte perché volevano entrare. Si era creata un’aspettativa misteriosa e magnifica. Fu per me davvero emozionante vedere il film finito. C’era anche il sindaco Leoluca Orlando. Certo, da subito mi ero reso conto che, tra l’autentica vicenda autobiografica e l’edizione cinematografica di 100 minuti, c’erano grosse differenze, confermate da quella prima visione. Lo dissi anche a Marco Risi. La prima mia impressione è che il film fosse un po’ sentimentale e avesse dei passaggi, come dicevo allora, hollywoodiani.

Che effetto ti fece guardarti nell’interpretazione di Michele Placido?

Eravamo troppo diversi, anche l’età. La sceneggiatura fu modificata perché doveva essere un quarantacinquenne. Io sono convinto che sarebbe stato magnifico se fosse stato un venticinquenne, com’ero io all’epoca dei fatti, sarebbe stata un’altra storia. Per cui, non avevo nessuna possibilità di identificazione né m’interessava.

Ragazzi fuori

Il soggetto e la sceneggiatura del successivo Ragazzi fuori furono firmati da te e Marco Risi. Come nacque e come si sviluppò questa continuazione fuori dal carcere dei personaggi di Mery per sempre?

Marco Risi comunicò a me e Claudio Bonivento, con mia incommensurabile gioia, che, considerando il grande successo di Mery per sempre, cercava un nuovo progetto che riguardasse quei ragazzi. Marco Risi ci disse anche che questa continuazione voleva scriverla direttamente con me. Io mi sentivo pronto. Nei mesi precedenti, io avevo avuto un altro dei miei colpi di fortuna: l’amicizia con Giulio Bollati, grande editore, prima con Einaudi, poi della sua casa editrice. Lui si era innamorato di Meri per sempre e mi chiese di scrivere un libro per loro, Le buttane. Nella prima parte delle Buttane, c’erano prostitute di Palermo che raccontavano le loro storie; nella seconda, intitolata Gli altri, racconti con protagonisti i miei ragazzi di strada. Marco Risi, che aveva letto immediatamente il libro, fu colpito da un titolo di questa seconda parte, Pomeriggio sera mattina dopo Malaspina, che narrava le prime 24 ore di chi esce dal carcere. Sarà la storia di Natale raccontata nel film. Quindi partimmo da questi racconti.

In due film come questi, è più forte la matrice neorealista o l’ispirazione pasoliniana?

Secondo me è fondamentale l’ispirazione pasoliniana, un autore su cui ho lavorato molto. Io sostengo che la matrice pasoliniana è la matrice verghiana. Per me convergono e non ho dubbi testuali, analizzando i loro romanzi. Per cui sì, è importante il modello pasoliniano/verghiano, vale a dire il modello di Giovanni Verga, che abbandona le storie di principi, nobili e affini, e decide di raccontare di pescatori e contadini. Con Mery per sempre e Ragazzi fuori è la stessa cosa, si parla di neo Neorealismo perché si torna a raccontare il popolo, il proletariato, e lo si fa prendendo dei ragazzi di strada come nel Neorealismo storico. Per la prima volta si sente parlare il palermitano, anche qui in forma verghiana, perché non è che i protagonisti parlino in dialetto stretto, altrimenti nessuno avrebbe capito niente, in verità c’è solo la sonorità del palermitano.

Ragazzi fuori

Tu nasci come romanziere. Com’è stato il passaggio dalla letteratura al cinema, considerando che hai adattato per lo schermo molti dei tuoi romanzi?

Io ero un adolescente che aveva vissuto fino a vent’anni in provincia di Varese. Quando i miei genitori decisero che, dopo la maturità, ci saremmo trasferiti in Sicilia dai nonni, dalla Lombardia profondo Nord, ti puoi immaginare il mio stato d’animo. Io avevo messo radici lì e non me ne volevo andare, ma non avevamo i mezzi economici per rimanere. Pensai: va bene, vado in Sicilia, mi laureo e poi torno qui a Luino a fare l’insegnante. Io avevo due grandi passioni: l’atletica leggera, che ho sempre praticato, e la letteratura e il cinema. Avevo tre cassetti: uno per i racconti, un altro per i romanzi e un altro per i soggetti cinematografici. Scrivevo e li mettevo dentro. Erano anche anni, quando ero adolescente, in cui non c’erano i vhs, i film si vedevano solamente al cinema. Questo significava che io leggevo, nelle storie del cinema, che ne so, che Friedrich Murnau e Fritz Lang erano due registi importantissimi dell’epoca del muto: ma chi li poteva vedere allora? La Rai certamente faceva delle belle cose (con quella di oggi non c’è proprio paragone), ma se tu, in letteratura, ti volevi leggere e studiare Alessandro Manzoni o Verga, lo potevi fare quanto volevi, ma se ti volevi vedere i primi film di Roberto Rossellini o anche di Marco Bellocchio, dove li andavi a trovare?

In seguito, ho avuto la grande fortuna di essere riuscito a realizzare tutti i miei progetti, soprattutto grazie all’incontro con Marco Risi. Poi, io resto legato a un’idea di cinema d’autore, non sono bravo, come altri, a valutare l’opportunità, anche economica, di certi progetti. Vivo crocianamente l’arte come un privilegio e una fortuna, un tentativo. Io, se ci riesco, realizzo i progetti che mi stanno a cuore. Se ho tanto o poco pubblico, pazienza, ai posteri l’ardua sentenza. Ti racconto un esempio per me importantissimo, perché ha rinforzato questa mia teoria, del tutto discutibile, ovviamente. A un certo punto della mia carriera, per un film che si doveva fare su Salvo Lima e le collusioni di quegli anni tra politica e mafia, conosco Angelo Rizzoli, che voleva produrlo. Mi raccontò che suo nonno Angelo, il mitico Rizzoli della casa editrice e delle produzioni Cineriz, portò questo suo primo nipote, ancora bambino, che aveva il suo stesso nome e che, per lui, doveva continuare l’azienda di famiglia, con orgoglio, a vedere Umberto D., da lui prodotto. L’Angelo nipote mi raccontò che, entrati in sala, c’erano non più di cinque persone. Siamo negli anni Cinquanta, periodo in cui, normalmente, le sale erano piene. Il film fu totalmente rifiutato dal pubblico. Il bambino non si è mai dimenticato l’imbarazzo che aveva provato nei confronti del nonno, così orgoglioso di quel film in una sala che, invece, dimostrava il totale disinteresse del pubblico. Eppure, Umberto D. è un film importantissimo. Quindi, non c’è da stupirsi che tu fai un film e nessuno se lo fila.

Le tue prime storie per il cinema si concentrano su personaggi ai margini della società, dai ragazzi fuori e dentro il carcere, alle prostitute (Le buttane, Rosa Funseca) a giovani che cercano di sfuggire a un destino segnato in una Sicilia arcaica e opprimente (La discesa di Aclà e Floristella, La ribelle). Sono gli effetti di una formazione letteraria sicilianamente verista?

Giovanni Verga è il mio maestro. Adoro I promessi sposi e ammetto che il milanese Alessandro Manzoni è il più grande autore di romanzi: ne ha fatto uno solo, ma quello è il migliore di tutti. Verga, però, è subito dietro. Stiamo parlando di due riferimenti letterari per me fondamentali, che io leggo e studio continuamente. Sono una benzina formidabile e, a mio parere, la letteratura ti aiuta in tutti gli altri campi, non solo se vuoi scrivere romanzi e racconti, ti aiuta anche nella vita. Di certo, io sono un realista, amo il cinema e la letteratura realista e mi sento verghiano nella maniera più assoluta. Mi innamoro di storie in cui c’è un tentativo di ribellione, ma, essendo verghiano, va a finire male. Il mio unico film che ha un lieto fine è Iris, una pellicola familiare, con la mia prima figlia protagonista Poi c’è il finale della Ribelle, che non è propriamente un lieto fine, ma c’è questo sorriso sfumato della grande Penelope Cruz. Io non sapevo come spiegargliela, l’idea che avevo di questo sorriso, poi trovo questa straordinaria attrice, sin da quando aveva diciotto anni, che, dopo il secondo ciak, aveva già capito tutto. Quello della Ribelle, non è un finale crudele come quello di La discesa di Aclà e Floristella, per esempio, dove Aclà è costretto a tornare in miniera, picchiato e maltrattato, a ricominciare la vecchia vita. In La ribelle, lo spettatore è tenuto a pensare che la protagonista farà un altro atto di ribellione e si terrà il suo bambino, anche se non si sa che fine faranno. Io sono attratto da chi, di fronte a una realtà sconveniente, si ribella o, almeno, ci prova. Se sono sottoproletari, lo fanno per personalità, non perché sono marxisti e vogliono fare la rivoluzione. È quella che io ho definito la sindrome di Padre Cristoforo, che riprende quella citazione di Manzoni su Ludovico, non ancora Padre Cristoforo, prima che ammazzi quel tipo e si converta. Così Manzoni in una riga lo descrive: «Sentiva un orrore sincero e spontaneo per le angherie e i soprusi».

La ribelle

Nerolio esplicita, sin dal titolo, e anche visivamente, la grande ispirazione pasoliniana del tuo cinema, l’audacia anche della provocazione. Quanto desideravi confrontarti direttamente con la vita e l’opera di Pier Paolo Pasolini?

Questo è un aspetto basico della mia vita. A breve uscirà anche un mio libro sull’opera di Pasolini. Lui attraversa tutta la mia vita. Ho, però, nei suoi confronti, un atteggiamento critico. Detesto la monumentalizzazione che ne è stata fatta. Nel 2022 è stato il centenario della nascita di Pasolini, ma anche quello della morte di Giovanni Verga (giusto muore Verga e nasce Pasolini) e della nascita di Beppe Fenoglio, che considero uno dei più importanti scrittori del Novecento italiano (come romanziere, per me nettamente superiore a Pasolini). Quindi io mi sono pubblicamente incazzato, anche quando qualcuno mi ha invitato in qualche manifestazione pasoliniana. Ho detto: ma che razza di sistema è che nessuno si è calcolato Verga e Fenoglio? Pasolini è diventato un fenomeno mediatico. Io credo che lui sia un importantissimo, rivoluzionario regista cinematografico. Uno che ha lasciato un segno e, più gli anni passano, più diventa un classico. Come poeta, buono, ma, rispetto a Eugenio Montale, Giuseppe Ungaretti, Salvatore Quasimodo, non c’è paragone. Come romanziere, così così, rispetto a Fenoglio, Paolo Volponi, Carlo e Primo Levi. Soprattutto, però, attacco duramente il Pasolini corsaro, su cui, soprattutto, è nato il mito. In due lunghi argomentati capitoli del mio libro, cerco di dimostrare che è una costruzione massmediologica di persone che, secondo me, hanno letto solo superficialmente, o poco, gli scritti polemici sul «Corriere della Sera» e si sono fatti trascinare dalla moda mediatica del Pasolini che sferzava, capiva, preconizzava, ci manca tanto Pasolini e tutte queste cose qui.

Premesso questo, per me Pasolini è importantissimo. Abbiamo avuto un percorso esistenziale simile. Lui, friulano (anche se con suo padre aveva girato molto, ma gli anni della sua formazione sono friulani), si trova ad andare a Roma, dove conosce il proletariato e ne acquisisce la parlata. Io ho fatto una cosa del genere: dal profondo nord della Lombardia mi sono ritrovato a Palermo, dove ho conosciuto quartieri proletarissimi, decido di andare a insegnare nel carcere minorile e mi approprio, a modo mio, del palermitano. Entrambi raccontiamo queste storie ed entrambi abbiamo una matrice verghiana. Ma sono molto incuriosito anche dal Pasolini essere umano. Ecco il perché di Nerolio e Un mondo d’amore (e Rosa Funseca, che riprende direttamente una storia pasoliniana). Parliamo di un soggetto umanamente interessantissimo (materiale da romanzo, direbbe Balzac) per le sue contraddizioni, i suoi tormenti, il suo narcisismo e, soprattutto, per queste sue notti selvagge. Perché lui tutte le notti andava a imbarcare ragazzi. È qualcosa di contraddittorio, di moralmente discutibile. Un mondo d’amore racconta di quando provava ad adescare ragazzini dell’età dei suoi studenti di scuola media. Ma qual è il compito della letteratura se non incontrare gli abissi degli esseri umani?

Pier Paolo Pasolini

Negli anni in cui uscì, tra mille traversie, Nerolio, era cominciata, infatti, una sorta di monumentalizzazione nazionale di un intellettuale che, in vita, aveva avuto quasi tutti contro. Oggi Pasolini da eretico è diventato citatissimo persino da mondi di destra che avrebbe aborrito: che cosa è successo?

Intanto c’è l’effetto coccodrillo, che fa sì che, chi muore, tendenzialmente venga santificato. Hai notato che quando intervistano i vicini di casa di una vittima o i compagni di scuola o i parenti non n’è uno che dica la persona scomparsa aveva un difetto? Quindi, su Pasolini c’è già questa santificazione di partenza, per la sua morte violenta. Eppure, se ti ricordi, appena fu ammazzato, per la maggioranza dell’opinione pubblica il motto fu: se l’era cercata. Va a infastidire questi ragazzini e finalmente ne ha trovato uno che non si vuole far inculare e reagisce. Questo fu il ragionamento della maggioranza. Io non ho mai creduto al complotto politico, perché di quello non c’è mai stata nessuna prova, ancora oggi, dopo cinquant’anni, nonostante tanti sostengano questa tesi. Nel tempo, si è passati dal dire se l’è cercata a sono stati i fascisti o i democristiani. Un complottismo che è diventato la matrice del web, uno degli elementi più tragici del nostro vivere quotidiano. Alla fine, Pasolini è diventato un soggetto mediatico. Persone che hanno visto solo un paio di suoi film e non hanno mai letto niente della sua produzione amano moltissimo Pasolini, perché i media hanno martellato che bisogna amare Pasolini e dire che ci manca tantissimo. Questa monumentalizzazione è una mancanza di rispetto verso l’artista, perché Pasolini era uno che voleva disturbare e avrebbe detestato questa melassa generalizzata. Voleva dare pugni nello stomaco. Questa è la mia forte componente pasoliniana.

Il Macellaio

Dopo Nerolio, c’è un dittico di film che ha suscitato altre polemiche, ma di natura diversa. L’erotismo patinato del Macellaio con Alba Parietti e quello sfrontato della Donna lupo, il desiderio sessuale femminile al cinema un secolo dopo Verga. Corpi e provocazioni sembrano dominare sempre il tuo cinema.

Io escludo da parte mia ogni volontà di provocazione. Firmai il contratto per Il macellaio con un produttore italiano, Marco Poccioni, che aveva acquistato i diritti di un libro che era stato un successo europeo. Il macellaio era di un’autrice francese, Alina Reyes, e io avevo totale libertà di sceneggiatura rispetto al romanzo. Come nel libro, la protagonista sarebbe stata una ragazza venticinquenne, ed essendo una coproduzione Italia/Francia, andai a Parigi a incontrare il co-produttore, perché la protagonista sarebbe stata una francese. Marco Poccioni stava anche producendo un film, super pubblicizzato, di Tinto Brass con Alba Parietti, in cui, però litigano tutti. Pensavamo fossero strategie di marketing, invece no. Alba Parietti, allora, timidamente, sapendo che negli stessi uffici stavamo preparando Il macellaio, chiese a Poccioni di provare a convincermi, cambiando la sceneggiatura, a farle fare il ruolo della protagonista. Poccioni me lo propose terrorizzato, pensando che io lo mandassi a quel paese, invece io ragionai sul fatto che potesse essere interessante. Questa del Macellaio me l’hanno fatta pagare tantissimo e me la faranno pagare a vita. Io, in verità, ero molto contento di lavorare con un’icona di sensualità di quell’epoca. Il romanzo era il monologo di una venticinquenne che s’invaghiva del macellaio e poi se lo scopava. Bisognava interamente costruire le situazioni narrative. Ho dovuto cambiare tutto, come in Mery per sempre, dove il professore venticinquenne diventava quarantacinquenne. La cosa, però, mi divertì moltissimo. Alba Parietti, donna di grande intelligenza e intellettualmente onestissima, nelle interviste diceva di non essere Meryl Streep e che nessuno si sarebbe dovuto illudere di trovare in questo film la più grande attrice del mondo. Da parte mia, è chiaro che, dopo le difficoltà che aveva avuto, e ancora aveva in quel momento Nerolio, fare un film come quello, con Medusa, che progettava di uscire in 300 copie proprio perché c’era la Parietti, mi ha indotto a tentare. Il risultato poi…

Neanche La donna lupo voleva essere una provocazione. Se ci pensi, Il macellaio ha una struttura totalmente verghiana, post pasoliniana, di lotta di classe: la super borghese che è attratta dal macellaio proletario. La donna lupo, invece, è una donna che si ribella e che applica alla sua vita la sessualità maschile del ti prendo e ti mollo. È qualcuno che non vuole legami fissi, una donna misteriosa della quale non sappiamo veramente cosa faccia nella vita. Si capisce che fa qualcosa di intellettuale, ma non si sa precisamente cosa. Raccatta giovani uomini e, appena questi le chiedono il numero di telefono, racconta balle per non farsi trovare. È una ribelle, cioè la mia donna ideale. Per me, è semplicemente una donna libera, anche se, poi, come sempre succede in questi casi, pure la persona che crede che la sessualità si possa agire solo come istinto primordiale, negli esseri umani, gira e rigira, alla fine è sempre legata al lato affettivo. Anche se uno s’illude di desiderare solo sesso, vogliamo e cerchiamo amore.

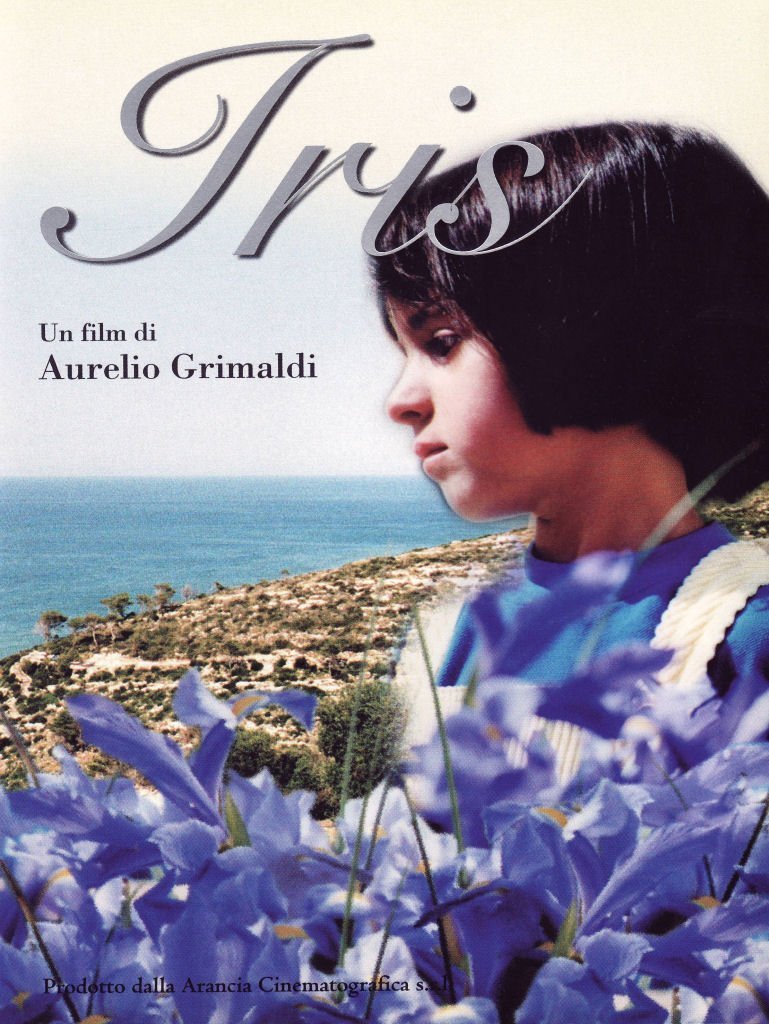

Iris appare un ritorno alle origini del tuo cinema: un forte impianto neorealista, giovani protagonisti ribelli, la Sicilia.

Quello è un film che nasce perché io e la mia prima moglie riuscimmo a organizzare una vacanza senza figli, andando quattro giorni a Parigi, mia città adoratissima. Lì avevamo pensato di andare a vedere, al cinema Beaubourg, dove era stato per otto mesi il mio Le buttane (come fanno loro, con proiezioni solo in alcuni giorni e in alcuni orari), un film di Spike Lee. Arriviamo in ritardo e, circa mezz’ora dopo, c’era Il palloncino bianco di Jafar Panahi. Era la storia di una bambina fissata con un palloncino. Alla fine della proiezione, mia moglie mi dice: «Ah che bellino questo film, semplice semplice, ma perché, finalmente, non fai anche tu un film con una bambina e un lieto fine?». Detto fatto. In quei quattro giorni, ho scritto anche sulle metropolitane, mentre ci spostavamo da un concerto a un museo a un cinema. Ho scritto il soggetto di Iris a penna, su carta riciclata, sul retro di un programma che avevamo preso per un concerto. Iris è nato così e lo scrivo anche nei titoli del film, in cui ringrazio Panahi e Il palloncino bianco, che è un’ispirazione diretta. Anche se la mia bambina è più ribelle di quella iraniana, perché, ovviamente, è più facile essere una ribelle in Italia, come racconta anche la cronaca di oggi. Lei, per il compleanno della mamma, vorrebbe regalarle un mazzo di iris, perché ha visto al mercato che ce n’erano di viola bellissimi. Tanto fa e tanto dice finché non vince lei. Trova adulti che la ostacolano in tutti i modi, però, questa volta, rispetto agli altri ribelli dei miei film, c’è il lieto fine.

È comunque un film autenticamente tuo, nelle ambientazioni, nella storia. Si riconosce anche lì la tua matrice, anche se c’è il lieto fine.

Sì, perché c’è una persona che si ribella a uno stato di cose. Certo, una bambina non è consapevole di fare una vera ribellione, è solo una testarda, come lo ero io da bambino, lo sono ancora adesso.

Nel 2001 e 2002 torni direttamente a parlare di Pasolini, biograficamente attraverso gli anni della sua giovinezza in Un mondo d’amore e poi confrontandoti con il suo cinema in Rosa Funseca, una specie di rifacimento napoletano di Mamma Roma.

Pasolini è un mio compagno di vita e le sue opere, letterarie e cinematografiche, mi accompagnano sempre. È qualcosa che mi porterò dentro di me sino alla fine dei miei giorni. Ho persino due soggetti tratti dalla sua vita che non escludo di riuscire ancora a girare, per dirti quanto c’è ancora da esplorare, per me.

Quali?

M’interessa molto il padre, per me un poveraccio. Perché Pasolini e la mamma, innamorati pazzi, hanno escluso quest’uomo, che aveva tutte delle sue problematiche. Era un fascistoide, un virilista e si ritrova questo figlio gay. Quando succede lo scandalo, lo abbandonano in Friuli e mamma e figlio se ne partono per Roma, lasciandogli solo un biglietto, sapendo che lui non li avrebbe mai seguiti. Quello rimane un altro anno in Friuli, che nemmeno era la sua terra, e poi li raggiunge a Roma. Insomma, mi pare una situazione molto dolorosa e interessante. Il secondo soggetto è la storia di Pasolini con Ninetto Davoli, una relazione bellissima, stranissima, dolorosa anch’essa. L’unica vera storia d’amore di tutta la sua vita, escludendo gli innamoramenti giovanili.

Ninetto Davoli con Pier Paolo Pasolini

Nel 2003 l’ambizioso progetto di una trilogia per raccontare il sequestro di Aldo Moro e la stagione del terrorismo italiano. Quanto sarebbe stato diverso dal recente Esterno notte (2022) di Marco Bellocchio? Alla fine ne è venuto fuori il breve, ottimo, Se sarà luce sarà bellissimo, malamente distribuito.

Sarebbe stato un film completamente diverso da quello di Marco Bellocchio. Se sarà luce sarà bellissimo è uscito solo in dvd e, di recente, su una piattaforma on line. Quanto a Esterno notte, a me alcuni film di Marco Bellocchio piacciono moltissimo, altri così così, questo non mi è piaciuto per niente.

Sei il primo regista che, parlando di questa storia, non santifica nessuno, tantomeno Moro né la polizia.

Credo anch’io che, tra i film fatti sul terrorismo e le Brigate Rosse, sia diverso dagli altri; poi, può piacere o no, ma esce da certi canoni. Io sono dell’ottica che non bisogna santificare nessuno, tanto meno Aldo Moro. Le Brigate Rosse erano dei pazzi da legare, ma delle persone pronte a morire per delle idee hanno sempre la mia ammirazione. Io sono un obiettore di coscienza e un non violento, ma guardo con immenso rispetto chi è pronto a sacrificarsi per un ideale, chi ha fatto una scelta consapevole, che sia un palestinese o un partigiano contro i fascisti o uno della Repubblica di Salò. Poi, di Aldo Moro, al diavolo la monumentalizzazione. È una figura che va analizzata storicamente, non santificata per la fine che ha fatto. Lui, pur di non essere ucciso, ha scritto qualunque cosa, non ha avuto tutto questo senso dello Stato. Io umanamente lo capisco, non voleva morire, però sono convinto che un altro politico avrebbe reagito in maniera più contegnosa.

La versione che è uscita di Se sarà luce sarà bellissimo è molto lacunosa, perché il produttore italiano del film è andato in fallimento e i materiali sono finiti alla Augustus Color. Io ho chiesto di poterli riprendere e rimetterci mano, ma il produttore mi ha risposto che mi sarei dovuto mettere d’accordo con il curatore fallimentare. Quindi, a distanza di tutti questi anni, non sono ancora riuscito nell’impresa, anche se, secondo me, uno come regista avrebbe anche dei diritti, perché, alla fine, quella è opera mia. L’obiettivo è riuscire a recuperare tutti i materiali e ricomporre la trilogia più o meno come l’avevo pensata. Quella che è stata distribuita è solo una trascrizione del montaggio provvisorio su avid, di qualità bassissima.

Però, quella grana non perfetta, rende un po’ l’idea da film anni ’70. Sembra voluto.

Sì, per fortuna fa questo effetto d’epoca, ma io avrei preferito una versione dalla qualità visiva migliore. Non sono riuscito a fare nessuna correzione del colore da quella matrice così provvisoria. L’unica cosa che mi consola è che, almeno, la Augustus Color non si è disfatta dei negativi. Io avevo anche questa paura. Se sarà luce sarà bellissimo è un film che meriterebbe ancora oggi un’attenzione che non ha avuto, anche per la sua qualità estetica. Riguardo l’operato della polizia, avevo documentazione di violenze carnali, torture negli interrogatori, fatti che sono indiscutibili, ma, a quei tempi, i poliziotti erano intoccabili.

Quelle immagini di violenti interrogatori mi hanno fatto pensare a ciò che è accaduto a Genova nel 2001 o alla vicenda di Stefano Cucchi. All’epoca, in quegli anni lì, immagino fosse ancora peggio.

Era persino peggio, sì, soprattutto perché era un modo di procedere metodico. All’epoca non c’è stata un’Ilaria Cucchi. Poi tieni conto che, per l’opinione pubblica, i brigatisti erano dei pazzi sanguinari assassini e, in parte, erano anche quello.

Certo tu fai capire come, all’epoca, alla polizia sembrava perfettamente legittimo comportarsi in quella maniera, proprio perché loro considerati dei porci assassini.

Ah sì, loro si sentivano in dovere morale di punirli. Ma, se è per questo, anche i miei ragazzi del Malaspina, che fossero presi dalla polizia o dai carabinieri, dicevano che erano sistematicamente picchiati. Il concetto era: arresto un minorenne? Bene, adesso gli do una bella lezione, così s’impara e non va più a rubare, il Medioevo.

L’educazione sentimentale di Eugénie

Del 2005 è L’educazione sentimentale di Eugénie, da un romanzo dello scrittore maledetto Sade, a cui pure Pasolini si era ispirato per il suo ultimo film, prima d’essere assassinato.

Io ho cominciato a leggere Sade intorno ai 40 anni. Non lo avevo mai letto perché ero convinto che fosse letterariamente insignificante. Dopo aver cominciato, l’ho letto praticamente tutto, anche se con grosse difficoltà. Ho trovato il suo stile letterariamente mediocre, ma, la cosa straordinaria di Sade, il punto che ha in comune con Pasolini, e che denota la sua genialità, è che, ancora oggi, i suoi romanzi sono un secolo avanti. Quello che descrive e scrive lui, ancora oggi nessuno ha il coraggio di farlo. È troppo avanti. Poi stabiliamo se in follia o in ispirazione. Una lettura interessante, anche se non archivierei Sade nella storia della letteratura, ma più in quella della psichiatria, della psicologia o della sessuologia. Del resto, spesso noi usiamo l’aggettivo sadico, è un autore che è entrato nel linguaggio comune non per motivi di squisitezza letteraria. Mentre procedevo in queste letture, mi è capitato di parlare con un amico, Michele Lo Foco, un avvocato che ama il cinema e scrivere sceneggiature (è anche accreditato per La donna lupo). Lui è un po’ fissato con l’idea di fare film ad argomento erotico, in cui i personaggi, come tutti nella nostra vita, fanno sesso. Però, come tu sai, nel cinema e nei romanzi, spesso dei personaggi si presuppone che facciano sesso, ma non se ne accenna direttamente nella narrazione, come se non fosse una questione importante nella vita di tutti. Michele Lo foco mi propose di fare un altro film insieme proprio nel periodo in cui ero in quest’immersione totale nella lettura di Sade e, allora, gli proposi questo libro del Marchese che mi era piaciuto molto, La filosofia nel boudoir, anche se comunque durissimo, soprattutto nella parte finale, dove ci sono torture terribili pure alla madre di Eugénie. Il testo, però, ha anche dei lati filosofici e di commedia. Ho quindi deciso di fare questo piccolo film, fedele a Sade, ma con una sceneggiatura parecchio riscritta rispetto al romanzo. Sade era capace di far durare la battuta di un suo personaggio quattro pagine, era un autore fluviale, spesso concettoso e filosofeggiante. Io ho mantenuto l’idea di Sade, ma l’ho ridotta all’osso. Era un film secondo me dignitoso che, ovviamente, fu massacrato, come La donna lupo.

Ancora il sud del mondo, la Sicilia e il Brasile, sono protagonisti dei film successivi, che scontano le ormai proverbiali difficoltà produttive e distributive del cinema italiano (commedie televisive a parte): Anita (2007), L’ultimo re (2009), Il sangue è caldo a Bahia (2013), Alicudi nel vento (2015), La divina Dolzedia (2017).

Per colpa mia, mi sono ritrovato in quegli anni ad avere enormi difficoltà a portare a termine i film. Siamo negli effetti del ventennio berlusconiano. Prima, soprattutto grazie a Walter Veltroni, c’era stato un fondo governativo molto generoso con le pellicole a carattere sociale. Poi, con il predominio di Silvio Berlusconi, che si esercitava anche quando, per brevi periodi, era all’opposizione, il cinema indipendente italiano è andato in grossa crisi, indiscutibilmente. Era proprio questo il suo progetto politico, non solo per il cinema, ma per mille altre cose. Anche dopo la Legge Urbani, i finanziamenti per il cinema sono stati ridotti anno dopo anno e io, per mia responsabilità, sono stato incapace di tentare altre strade. Sono finito in enormi difficoltà a realizzare i miei progetti, che poi spesso erano film distributivamente deboli e a bassissimo costo. Dal Delitto Mattarella in poi, spero sia finita questa fase negativa per me.

Nel 2020, infatti, sei tornato a parlare dell’opaca stagione politica e stragista italiana con Il delitto Mattarella.

Per Il delitto Mattarella, proprio perché la vittima aveva questo cognome, ho fatto un numero enorme d’interviste, nonostante il covid di mezzo, che ci ha anche complicato l’uscita. Il delitto Mattarella lo considero un film impegnato, non è il lato estetico che conta tanto. È un’opera storica sugli innumerevoli fatti legati alla vicenda del delitto di Piersanti Mattarella. Un lavoro di ricerca che mi ha permesso, grazie al mio editore, di scrivere anche un libro sul caso. Un testo squisitamente storico-politico, pieno di documenti. Certo, c’è anche il mio punto di vista, ma soprattutto il panorama del tempo. In un film di 100 minuti devi, inevitabilmente, fare una selezione. Il delitto Mattarella è, ahimè, a suo modo didascalico, perché, alla fine, ho dovuto inserire una voce fuori campo, che io consideravo l’ultima risorsa. Il montaggio del film è stato lunghissimo. Ogni volta che facevo proiezioni di controllo con amici e collaboratori, si confondevano pure loro. Troppi i fatti e non serviva spostare una cosa prima o dopo. Senza la voce fuori campo, a mio avviso, gli spettatori sarebbero andati in confusione nel seguirlo. È un film idealmente meritevole, ma ha suoi evidenti limiti. Vuol essere un’opera alla Francesco Rosi, quindi molto documentata, ma anche con una struttura non lineare. Neanche nei momenti di maggiore difficoltà ho voluto provare una struttura cronologica nella narrazione, perché, altrimenti, sarebbe diventata una fiction televisiva. Una struttura “disordinata” impone allo spettatore un piccolo sacrificio di comprensione. La voce fuori campo ti aiuta, però devi comporre tu l’affresco. Volevo che fosse un film non facile, nel senso che, se sei veramente interessato a sapere cosa è successo in Italia in quel momento, in Sicilia, e quanta importanza ha avuto per il fratello, un Presidente della Repubblica tanto apprezzato, non puoi chiedere a me di spiegarti tutto. Poi io ci ho messo, di mio, pure quei cartelli su Giulio Andreotti, ma anche su Berlusconi e Dell’Utri che, come temevo, ci hanno precluso il passaggio televisivo. Io speravo almeno in Rai 3, invece neanche quella rete lo ha voluto.

In questo senso, per fortuna, almeno, ci sono le piattaforme dove si possono vedere questi film.

Sì, Sky ci ha fatto un buonissimo contratto, ma noi avevamo cominciato con la Rai, per il servizio pubblico, mi sembrava la cosa più giusta, ma niente. Con mia immensa delusione, nessun canale della Rai lo ha voluto trasmettere. Quando il mio coproduttore ha chiesto le ragioni di questo ostracismo, l’immissione di quei cartelli alla fine, su Berlusconi e Dell’Utri, hanno contato per la televisione pubblica.

A quale nuovo progetto cinematografico stai lavorando?

A un progetto che amo immensamente, per il suo soggetto. Il titolo è Raqmar. Sto cercando di curare al massimo la regia, perché ritengo possa uscirne uno dei miei film migliori. Ho finito le riprese in Italia, dove ho ambientato gran parte della storia. Mi manca solo una settimana di riprese in Marocco, che ho dovuto rinviare per problemi produttivi che risolverò a breve.

Vuoi mettere in gioco le tue competenze di marketing e data analysis? Il tuo momento è adesso!

Candidati per entrare nel nostro Global Team scrivendo a direzione@taxidrivers.it Oggetto: Candidatura Taxi Drivers

Potrebbe Piacerti

-

‘Tutto in un giorno’: il coraggio di lottare per i propri diritti

-

‘Il mio nome è Battaglia’: fotografia e vita

-

‘Romanzo Popolare’: il film di Mario Monicelli con Ugo Tognazzi

-

Ornella Muti e Michele Placido al Torino Film Festival

-

‘Come è morto Pasolini?’ Cause e ipotesi sul movente

-

‘Madres Paralelas’: l’universo femminile di Almodóvar

‘Un piccolo favore’ il thriller ‘domestico’ diretto da Paul Feig

‘Alien: Pianeta Terra’, per la prima volta sul nostro pianeta

‘Nina e il segreto del riccio’: lo splendore della pura animazione

Film e Serie tv in uscita: le novità di febbraio