La grande tradizione del cinema scandinavo, incarnata da mostri sacri come Carl Theodor Dreyer e Ingmar Bergman, perpetuata da registi del calibro di Bo Widerberg e Jan Troell, e rinnovata da autori geniali come Lars von Trier, Thomas Vinterberg, Roy Andersson e Aki Kaurismaki, trova oggi nuova linfa vitale in un folto ed eterogeneo gruppo di giovani cineasti che, inserendosi nel solco dei loro predecessori, riescono a proporre una visione originale, moderna e personale della settima arte.

Uno degli esponenti più interessanti di questa new wave nordeuropea – di cui fanno parte, tra gli altri, Joachim Trier, Juho Kuosmanen e Hlynur Palmason – è senz’altro il regista svedese Ruben Ostlund, vincitore della Palma d’oro a Cannes 2022 con Triangle of Sadness (2022) e candidato con la stessa pellicola agli Oscar 2023 per il miglior film, la miglior regia e la miglior sceneggiatura originale.

Osservatore dallo sguardo entomologico, Ostlund propone un cinema scomodo, provocatorio, sempre pronto a infrangere le regole e a rivelare debolezze personali e fragilità culturali.

La responsabilità individuale nel contesto sociale, i limiti del politically correct, il ruolo maschile al giorno d’oggi, il classismo e la violenza striscianti: tutto passa sotto il suo occhio impietoso, a tratti irridente, sospeso tra durezza hanekiana e umorismo tagliente.

Gli esordi tra video sciistici e brevi documentari

Nato nel 1974 a Styrso, isola della municipalità di Goteborg, Ostlund si appassiona al mondo delle immagini in movimento grazie alla sua attività di autore di video sul mondo dello sci, per il quale realizza gli adrenalinici e innovativi Free radicals 1 & 2.

Da qui, il giovane Ruben sceglie, dapprima, di frequentare la scuola di cinema di Goteborg, e quindi, ottenuta la laurea nel 2001, di fondare l’anno seguente, assieme ad Erik Hemmendorff, la casa di produzione Plattform Produktion, con la quale realizzerà i suoi futuri lavori cinematografici.

Ski movies a parte, gli esordi come cineasta vedono Ostlund impegnato in ambito documentaristico dapprima col tenero ed ironico cortometraggio Let the others deal with love (2001), racconto di 29 minuti in cui riprende un gruppo di suoi giovani amici alle prese con i timori legati al passaggio all’età adulta, e quindi col mediometraggio Family again (2002), dove mette a confronto i suoi genitori per fare chiarezza sulle cause del loro divorzio. In tal modo, Ostlund affronta quel tema legato ai ruoli e alle responsabilità individuali nel contesto familiare destinato a trovare un successivo approfondimento in film come Forza maggiore (2014).

The guitar mongoloid

Il primo lungometraggio fiction: The guitar mongoloid

Il primo lungometraggio fiction dell’autore scandinavo arriva nel 2004, allorquando esce nelle sale il suo The guitar mongoloid (Gitarrmongot), realistico spaccato sociale ambientato nella immaginaria città di Joteborg – evocativamente assonante con Goteborg -, in cui vanno in scena le vite dei suoi singolari, dolenti protagonisti: un vivace dodicenne che canta canzoni punk, un ragazzo che si diverte a manomettere le antenne tv, due amici che convincono un terzo a “giocare” alla roulette russa.

Sono solo alcuni dei personaggi ai margini che animano un racconto a episodi percorso da un nichilismo intriso di solitudine, disagio e violenza, in cui Ruben Ostlund, facendo ricorso ad un cast di attori non professionisti e incrociando dramma e umorismo, sembra voler ripercorrere le orme del connazionale Roy Andersson.

Quello stesso Andersson dal quale pare mutuare anche le scelte strettamente formali, legate al ricorso straniante di piani-sequenza, inquadrature fisse e campi lunghi che, concorrendo all’elisione dell’effetto empatia, tendono a oggettivare lo sguardo.

Una cifra estetica, questa, destinata a ripetersi nella cinematografia ostlundiana, al punto da diventarne un autentico segno di riconoscimento.

The guitar mongoloid ottiene un ottimo riscontro di critica, tanto da vincere il premio FIPRESCI al 27° Festival Internazionale del Cinema di Mosca.

Un successo, questo, che incoraggia il giovane regista svedese a proseguire nel suo percorso artistico con altri due cortometraggi, rispettivamente dal titolo Autobiographical scene number 6882 (2005), racconto di un ragazzo che cerca pericolosamente di tuffarsi in acqua da un ponte, e Nattbad (2006), spot contro l’uso delle sostanze stupefacenti in cui si narra di una nottata tra amici passata tra bagordi e nuotate azzardate.

Involuntary

L’opera seconda di Ruben Ostlund: Involuntary

Nel 2008 arriva per Ruben Ostlund il momento di cimentarsi nel suo secondo lungometraggio dal titolo Involuntary (2008), film-puzzle con cui viene proposta una serie di mini-racconti giocati sulla spontaneità dei suoi protagonisti. Tra questi, un sessantenne che festeggia il proprio compleanno e degli amici ubriachi che umiliano un proprio compagno.

Si tratta complessivamente di cinque episodi dal taglio “roy-anderssoniano” attraverso i quali si vuol dimostrare come i comportamenti individuali siano talmente influenzati dalle dinamiche sociali, da determinare una sorta di annullamento della volontà personale.

Involuntary, perciò, diventa una sorta di esperimento socio-antropologico con cui Ostlund, riutilizzando la struttura narrativa a episodi di The guitar mongoloid e ricorrendo ancora una volta a un cast perlopiù formato da attori non professionisti (ad eccezione di Maria Lundqvist, qui nei panni di se stessa), conferma la sua grande abilità di “esploratore dell’umano”. Un esploratore con la macchina da presa che, partendo dalla sua Svezia, riesce sempre più a proporre temi d’interesse universale.

Incident by a bank, un corto di successo

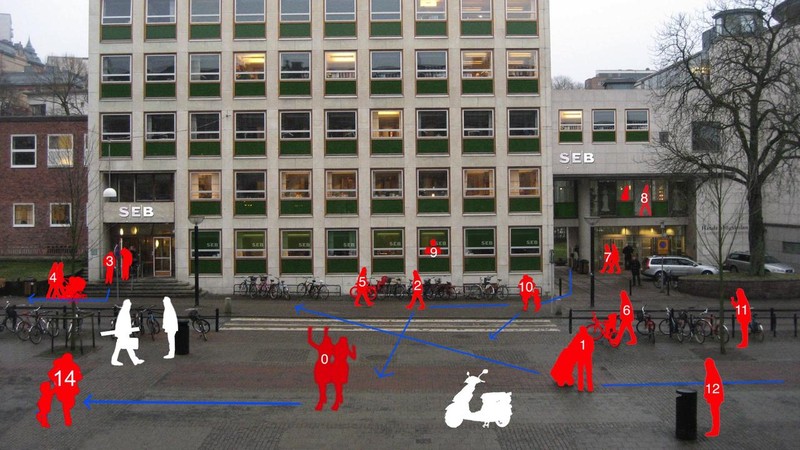

L’anno successivo all’uscita di Involuntary, il cineasta svedese realizza un nuovo cortometraggio dal titolo Incident by a bank (2009), cronaca di una fallita rapina in banca realmente avvenuta a Stoccolma nel 2006, di cui lo stesso regista è stato testimone insieme ad Erik Hemmendorff.

Girato in un unico piano-sequenza di 12 minuti, il racconto – vincitore dell’Orso d’Oro a Berlino 2010 per il miglior cortometraggio – utilizza un tono decisamente ironico e impiega ben 96 attori, sapientemente coordinati dallo stesso Ostlund.

È lo scenario ideale che gli consente di tornare ad indossare i panni dell’entomologo e di calarsi, nonostante il minutaggio limitato, in un’attenta analisi delle azioni/reazioni che si generano in seguito ad un evento violento e inatteso.

Incident by a Bank

Play, la conferma del talento di Ruben Ostlund

È un po’ quello che accade, a distanza di due anni, anche nel suo terzo lungometraggio dal titolo Play (2011), impietoso racconto in cui l’autore, prendendo spunto da alcuni fatti di cronaca realmente accaduti a Goteborg tra il 2006 e il 2008, mette in scena le vicende di un gruppo di cinque ragazzini di colore che, attraverso una sorta di gioco di ruolo, derubano tre coetanei bianchi senza ricorrere alla violenza fisica.

Partendo da uno spaccato di delinquenza minorile, Ruben Ostlund affronta i temi del pregiudizio e dell’integrazione mettendoli a confronto con quella cultura improntata al politicamente corretto da cui egli stesso proviene.

Ne scaturisce un racconto disturbante, volutamente provocatorio, che non esita a evidenziare problematiche e complessità di una dinamica in cui le regole sociali date nella solidale e inclusiva Svezia rischiano di entrare in crisi.

Eppure non è affatto “sociale” l’impronta di questa pellicola, che, anzi, rifiuta di aderire agli stilemi narrativi ed estetici del genere per proporre un racconto freddo, distaccato, attiguo al documentaristico, che segnala la volontà del regista di non prendere posizione sulla questione, ma di mostrarla così come appare.

I cinque piccoli rapinatori sono perciò descritti senza imbellettamenti o ammorbidimenti di sorta. Il loro cinismo è evidente, la capacità di manipolare chi hanno di fronte è altrettanto manifesta.

Ed è a questo punto che si entra nel ventre molle di quell’oscuro meccanismo che spinge i tre a seguire senza resistenze i propri rapinatori e gli adulti a non ascoltare le loro richieste d’aiuto.

Qui il cinema di Ostlund si fa duro, feroce. E determina una crisi profonda che, aprendo a sensi di colpa collettivi, debolezze di sistema e infanzia trascurata, provoca una riflessione nello spettatore, il quale, turbato e disorientato dalla messinscena asettica e priva di stereotipi di riferimento, non può che assumere – come spesso accade nel cinema ostlundiano – un ruolo attivo che lo conduca ad un giudizio strettamente personale.

Un giudizio che tuttavia – sembra auspicare Ostlund – tenda ad elidere l’odiosa adesione a luoghi comuni razzisti e generalizzanti, applicando, invece, quel principio di responsabilità individuale che è esso stesso cifra del suo cinema.

Play

Il successo internazionale con Forza maggiore

Nel 2014 Ruben Ostlund torna sui suoi amati campi da sci per realizzare la sua quarta pellicola dal titolo Forza maggiore.

È il racconto di una tranquilla famiglia della middle-class svedese – formata dalla moglie Ebba (Lisa Loven Kongsli), dal marito Tomas (Johannes Bah Kuhnke) e dai loro due figli piccoli – che decide di trascorrere alcuni giorni di vacanza in montagna.

Durante il soggiorno, i quattro, mentre si trovano sulla terrazza di uno chalet, rischiano di essere travolti da una valanga.

Nella circostanza, Ebba resta a proteggere i suoi due bambini, mentre Tomas fugge a gambe levate disinteressandosi degli altri.

Scampato il pericolo, l’uomo si ripresenta ai tre come se nulla fosse. Ma un’altra valanga pare averlo investito: quella che ha spazzato via la fiducia della moglie e il suo ruolo di capofamiglia.

Con Forza maggiore, la costante indagine antropologica che si compie nel/col cinema ostlundiano torna, dopo il citato Family again, nell’ambito familiare e, prendendo le mosse da un dato statistico reale che dimostra come, in conseguenza di un evento traumatico, la percentuale di divorzi aumenti rispetto alla media, mostra una crisi coniugale legata al crollo dello stereotipo del maschio protettore della propria famiglia.

Natura e cultura paiono perciò contrapporsi. Tomas, infatti, in base alle convenzioni sociali sarebbe tenuto ad assumere le vesti dell’eroico salvatore dei suoi cari. Ed invece, dinanzi al pericolo, rinnega quella stessa parte per assecondare il proprio istinto di autoconservazione.

È da qui che Ostlund si interroga sul ruolo della figura maschile nella società moderna, sui retaggi patriarcali che ancora la informano, su quella distonia rispetto al principio d’uguaglianza che non si traduce in un definitivo cambio di paradigma.

Tomas è il portatore sofferente di questa crisi d’identità. Per tale ragione nega l’accaduto prima, lo sminuisce dopo, lo ammette infine. Ed è così che l’eroe preconfezionato cede il passo all’uomo in carne e ossa, dando la stura ad una crisi machista che, assumendo una dimensione universale, finisce per investire anche una coppia di amici.

Non è un caso che a salvarsi da questo psicodrammatico bagno di sangue sia la sola Charlotte (Karin Myrenberg), moglie fedifraga con amante al seguito che al gioco delle parti non ci sta (“Non posso basare la mia autostima su un unico rapporto, sul fatto di essere soprattutto una moglie e una madre”). Perché, in fondo – lei a parte -, tutti paiono recitare un ruolo che gli va stretto. Allo stesso modo in cui metaforicamente “strette” sono le inquadrature della mdp. Così strette da non riuscire a contenere le immagini dei protagonisti.

È un discorso che vale anche per Ebba, la quale, dopo aver umiliato e accusato di vigliaccheria Tomas, fugge da un autobus sull’orlo del precipizio lasciando dentro marito e figli.

Cadono in tal modo tutte le maschere. Ci si scopre drammaticamente uguali. Fragili, imperfetti, pusillanimi. O forse semplicemente umani. Di un’umanità tale da lasciar vacillare il principio solidaristico sotteso alla famiglia; da far pericolosamente tremare il pactum fiduciae che ne costituisce il caposaldo. Come andare avanti?

Con Forza maggiore, Ruben Ostlund, che delle sovrastrutture collettive e individuali è attento osservatore e critico, sembra reiterare l’esperimento sociale di Incident by a bank. Anche qui, infatti, il cineasta scandinavo utilizza la storia per analizzare le reazioni delle persone dinanzi ad un evento rischioso e imprevisto.

Lo sguardo, come suo solito, è freddo e distaccato, fedele all’estetica del proprio cinema.

Ne scaturisce un racconto giocato tra umorismo e dramma esistenziale che nel conflitto persona/personaggio lascia risuonare echi pirandelliani.

Un racconto che trova i consensi di pubblico e critica, e che finisce per ottenere, tra gli altri, il Premio della giuria nella sezione Un Certain Regard al Festival di Cannes 2014.

Forza Maggiore film svedese del regista Ruben Ostlund

La consacrazione di Ruben Ostlund con The Square e Triangle of Sadness

A tre anni di distanza da Forza maggiore, Ostlund realizza The Square (2017), pellicola incentrata sul personaggio dello charmant Christian (un ottimo Claes Bang), padre divorziato di due bambine e curatore di un museo d’arte contemporanea di Stoccolma.

L’uomo è impegnato nell’allestimento dell’opera chiamata The Square, un quadrato sul pavimento che, nella didascalia della sua autrice, “è un santuario di fiducia e amore, al cui interno tutti abbiamo gli stessi diritti e gli stessi doveri”.

Si tratta di un concetto che riflette perfettamente i valori dello stesso curatore e dell’istituzione da lui rappresentata, ma che al contempo sottolinea una forte discrasia.

Discrasia che si manifesta per il tramite della reazione scomposta di Christian, il quale, derubato di portafogli e cellulare, si lancia inaspettatamente in un generalizzante e dissennato j’accuse nei confronti degli abitanti di un condominio della periferia di Stoccolma.

È un gesto, questo, che, ponendosi in evidente contrasto con gli ideali di uguaglianza e solidarietà professati dall’uomo, rivela un suo sorprendente pregiudizio nei confronti delle persone meno abbienti.

Come se ciò non bastasse, lo stesso Christian viene travolto dalle polemiche scatenate dal video promozionale della mostra da lui organizzata, dove si vede una piccola mendicante esplodere all’interno dello stesso quadrato/opera d’arte.

Divertente, drammatico, complesso, disomogeneo. Il quinto lungometraggio di Ruben Ostlund varca le porte di un museo per un’indagine sociologica che, prendendo le mosse da un’ironica riflessione sull’arte contemporanea, si immerge, nella sostanza, nelle contraddizioni e ipocrisie di una middle-class intellettuale abile a parole nel professarsi egalitaria e solidale, ma nei fatti sempre pronta a mostrarsi cinica ed egoista.

Ne costituisce il plastico emblema lo stesso protagonista, campione del politically correct pronto, alla prima ferita narcisistica, alla furia classista e ad un’abiura che, pur dichiarata dal suo assistente Michael (Christopher Læssø) – “Smettila, non essere sempre così svedese! Il politicamente corretto è una gran cazzata!” -, sembra in realtà riflettere un retropensiero più sommessamente diffuso.

È un atto, questo, che denuncia fragilità strutturali, precarietà di patti fiduciari. Perché anche qui, come in Forza maggiore, si parla di fiducia negata/tradita. Non più all’interno della singola famiglia, ma nell’ambito dell’intera società. Una fiducia evocata/rincorsa nelle sale museali (l’allestimento-bivio trust/mistrust) ma mai declinata in un concreto slancio altruistico.

Ruben Ostlund ne dà dimostrazione attraverso il generale disinteresse per i tanti mendicanti che popolano il racconto; nel contrasto che si genera, all’interno di un centro commerciale, tra il rifiuto della caritatevole monetina e la sovrabbondante, inutile rincorsa al consumo; nella negazione d’aiuto allo stesso Christian dopo il furto subito.

Perché, in fondo, nessuno sente il dovere tendere la mano al prossimo. Al di là delle apparenze, tutti preferiscono rifugiarsi in un cieco individualismo che frustra ogni approccio empatico.

Ed è qui che si torna al tema ostlundiano della responsabilità dell’individuo rispetto al contesto sociale. Una responsabilità che pare essere delegata agli altri “a prescindere”, esattamente come avviene nella sequenza-shock dell’uomo-scimmia (in cui si mostra una platea immobile dinanzi alla brutale aggressione di una ragazza) che non soltanto è ostlundiano punto d’incrocio tra natura/istinto e cultura, ma anche plastica rappresentazione di una borghesia “bunuelianamente” chiusa nel proprio circolo autoreferenziale.

Ostlund non fa sconti a nessuno. Nemmeno al malcapitato Christian, travolto dalle conseguenze del proprio comportamento. Affonda il colpo sulla doppiezza finto-buonista, sull’intellettualismo inconcludente, sulle patine oleose che nascondono un’atavica ferocia.

Le sovrastrutture crollano inesorabilmente facendo affiorare la dura verità. È quella impressa nella frase/installazione al neon sulla parete del museo: “You have nothing”.

Una sentenza inappellabile con cui il regista svedese, forse per la prima volta nella sua carriera, oltre alla domanda fornisce anche la risposta.

Stratificato e intelligente, ma stilisticamente meno radicale rispetto alle pellicole precedenti, The Square – ispirato dall’omonima installazione artistica che lo stesso Ostlund ha realizzato nel 2014 presso il Vandalorum Museum di Värnamo (Svezia) assieme al produttore cinematografico Kalle Boman – riscuote la generale approvazione di pubblico e critica, e viene premiato con la Palma d’oro al Festival di Cannes 2017, così riportando il prestigioso riconoscimento in Svezia a distanza di 66 anni dalla vittoria di Alf Sjöberg (quando la Palma d’oro si chiamava Gran Prix) col film La notte del piacere (1951).

È un successo, questo, che verrà replicato dal regista svedese cinque anni più tardi, quando, nel 2022, tornerà a vincere il premio più importante alla Croisette con la sua sesta pellicola dal titolo Triangle of Sadness, dramedy grottesco che vede un gruppo di ricchi borghesi naufragare su di un’isola deserta.

Qui potete leggere la recensione completa di Triangle of Sadness.

The Square è attualmente visibile su RaiPlay