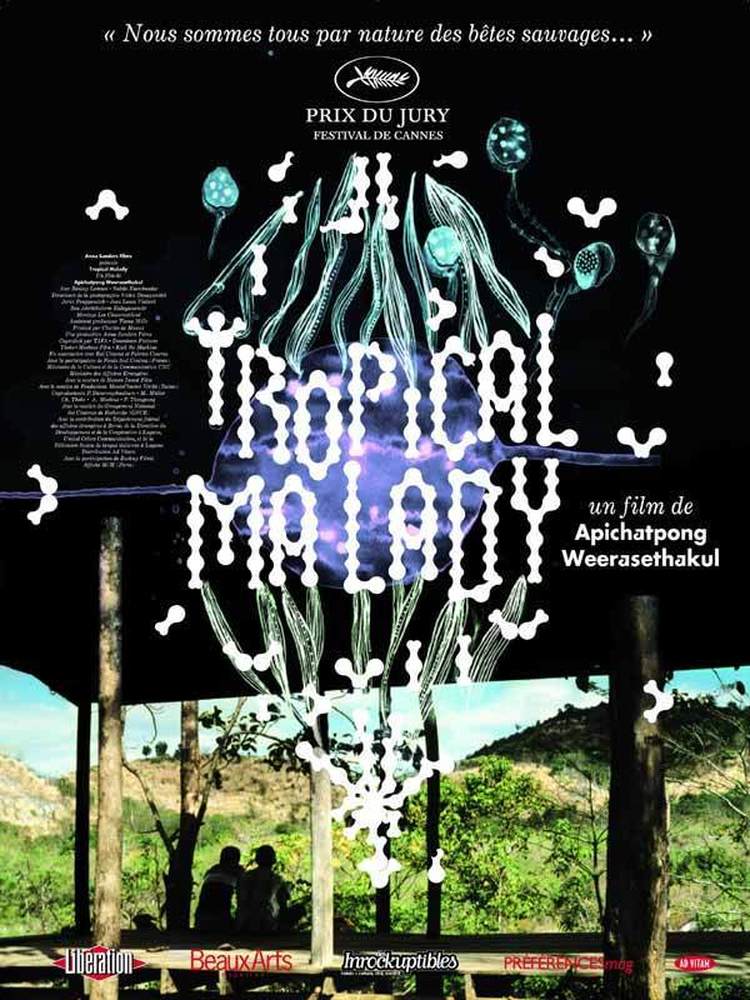

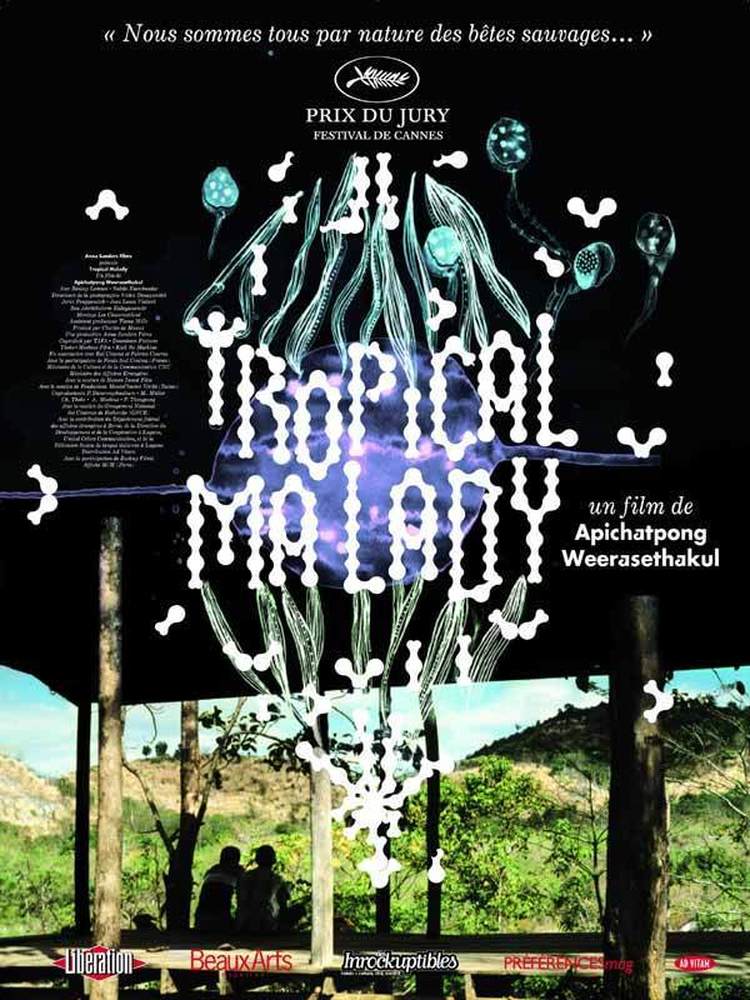

Su MUBI è possibile recuperare lo splendido e misterioso Tropical Malady, ovvero il film che fece conoscere al mondo, tramite il Festival di Cannes, il talentuoso regista thailandese Apichatpong Weerasethakul, ad oggi uno dei nomi di punta a livello mondiale nel comparto del cinema d’autore.

Premiato successivamente con la Palma D’Oro a Cannes grazie all’affascinante e forse ancor più ostico Lo zio Boonmee che si ricorda le vite precedenti (2010), con il film Tropical Malady il talentuoso e visionario regista thailandese riuscì ad aggiudicarsi, sempre al festival sulla Croisette, il prestigioso Premio della Giuria.

La passione dei corpi e il mistero della tigre nella giungla incontaminata

In piena giungla thailandese un gruppo di soldati è alle prese con la rimozione di un cadavere dalle sembianze davvero insolite. Il corpo dell’uomo, infatti, dalle riprese sommarie, pare sia ibridato a quello di un grande felino.

Circostanza che induce i soldati a farsi fotografare insieme al cadavere, ostentando un comportamento non molto professionale.

Tra il plotone figura il milite Keng, innamorato di un timido e dolce contadino di nome Tong, che accorre spesso in città a trovarlo, quando il militare non lo raggiunge nella foresta.

I due vivono una storia d’amore tenera quanto idilliaca, che li vede protagonisti di momenti di forte partecipazione emotiva. Ma, ad un certo punto, il giovane Tong si smarrisce nella foresta: lo vediamo perdersi nudo nella boscaglia, senza lasciar traccia di sé.

“Siamo tutti, per natura, simili a bestie selvatiche”

Il suo amato allora si mette alla sua ricerca. Viene così a sapere che, secondo quanto tramandato dalla cultura dei nativi della foresta, la morte dello spirito delle foreste, un essere mezzo uomo e mezzo tigre, poteva far sì che lo spirito delle foreste richiamasse a sé un altro essere umano, destinato a soppiantare l’essere fantasioso e mistico, per plagiarne uno nuovo in sua vece.

Tropical Malady – la recensione

Dai tempi in cui si conosce il cinema esclusivo e pieno di suggestioni del grande regista Apichatpong Weerasethakul, pretendere una linearità narrativa nelle storie che il cineasta ci racconta, è davvero un’impresa impossibile.

E del resto, un’eccessiva coerenza renderebbe vano lo sforzo del regista, facendo in modo che anche solo un piccolo particolare rimanga per sempre nella mente di chi ha affrontato una sua opera.

Gli occhi rossi del fantasma dello zio Boonmee, i neon colorati che assistono i malati comatosi assemblati nell’ambulatorio di Cemetery of Splendour (2015), restano nella mente come ricordi indelebili che si associano immediatamente alle opere del grande regista. Così come la visione magnetica dell’albero della trasformazione rimane uno dei ricordi che non cesseranno di caratterizzare questa splendida opera.

Un film che parla di amore e sentimento condiviso nella purezza della sua accezione, ma anche di una madre natura solenne e implacabile, che decide le sorti di una umanità che da troppo tempo ha deciso di ignorarne i ritmi e i processi solenni.

Apichatpong Weerasethakul, stavolta come del resto in ogni altro suo film successivo, compreso l’ultimo splendido Memoria (2022), lascia che sia lo spettatore a creare nella propria mente e con la propria sensibilità, quei collegamenti che mancano, o che poco si intravedono, per far collimare le varie storie (due in questo caso) alla base della vicenda.

Nulla di ciò che si verrà a supporre potrà mai essere realmente confermato o confutato, ma è pur vero che in tutto questo latente mistero probabilmente risiede il fascino unico e potente di questo autore non facile, ma davvero unico.