Daniele Ciprì ha scolpito una nuova frontiera dell’immaginario televisivo anni fa, insieme a Franco Maresco, con Cinico Tv. Sono seguiti film controversi dal potente segno visivo, tra cui Totò che visse due volte (1998), uno dei più clamorosi casi di censura del cinema italiano.

La produzione di Daniele Ciprì spazia dal cortometraggio al documentario, dal videoclip al lungometraggio, accompagnata da un’intensissima attività di direttore della fotografia con i più grandi talenti del cinema italiano, che fossero agli esordi, come Roberta Torre, o già affermati maestri come Marco Bellocchio. Per ogni film, uno stile inconfondibile che illumina la forma della narrazione, una specie di profondità emotiva del racconto scritta con la luce.

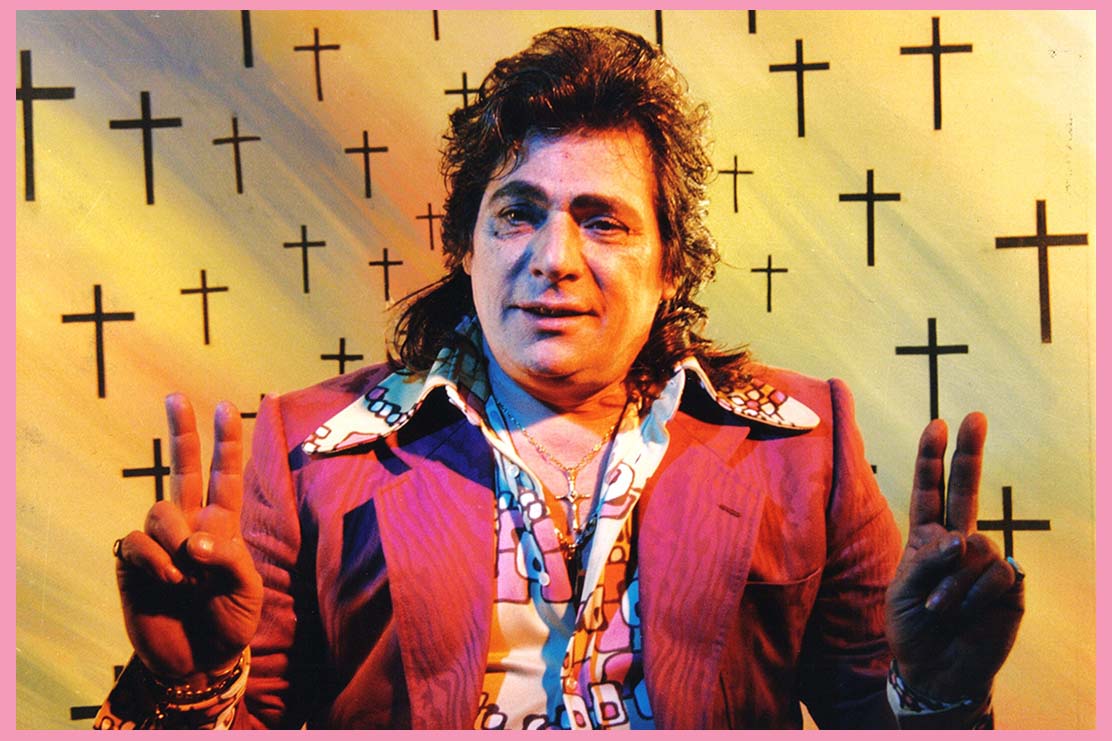

Totò che visse due volte

Daniele Ciprì, autore vulcanico d’inconfondibile maestria, è anche codirettore artistico del festival Corto Dorico e in questa veste lo abbiamo intervistato

Che tipo di esperienza è, per un regista e direttore della fotografia come te, dirigere un festival come Corto Dorico?

È un gran regalo. Quando me lo hanno proposto, sette anni fa, ho accettato volentieri perché ero predisposto a fare un percorso con il cinema breve, che a me ha sempre interessato. Poi c’è anche il discorso che mi piace scoprire giovani autori. Parallelamente, il festival è, per me, un momento di riflessione, un luogo dove si può ragionare su un tema, come facevo a Palermo con Franco Maresco. Organizzavamo rassegne al cinema con cadenza diversa, mensile o settimanale. Come Corto Dorico, erano un luogo di confronto, dove gli autori si potevano incontrare, dialogare con il pubblico e con altri addetti ai lavori, con grandi autori che si mescolavano a giovani autori. Venendo da questa storia, sono contento che a Corto Dorico abbiano avuto fiducia in me e io, a mia volta, porto colleghi, registi, attori. Lo faccio volentieri, con grande amore per il cinema.

Qual è la filosofia, la visione che ispira Corto Dorico?

L’idea è quella di riflettere su quello che sta accadendo oggi, non solo nel mondo del cinema. Già da tre anni stiamo facendo una riflessione sulla filosofia dello spettatore comune, ormai abituato a rimanere isolato nel vedere un film, non solo il pubblico giovane, ma anche quello più adulto. Sempre più raramente succede che si uniscano in una sala cinematografica. Quindi forme di attenzione a quello che sta accadendo non solo nella settima arte, ovviamente quella in particolare, ma anche nelle altre arti: una velocità con la quale si divorano le cose che ci deve allertare, che dobbiamo accompagnare con una riflessione collettiva. Adesso c’è una collaborazione con il codirettore Luca Caprara che mi aiuta tantissimo, perché io sono sempre sul set e ho poco tempo per essere fisicamente al festival, però ho sempre tante idee per la manifestazione.

Tu sei stato direttore della fotografia e regista di lungometraggi e cortometraggi. Qual è la specificità, se c’è, del lavoro su un cortometraggio?

Per me sono due cose identiche come forma di lavoro e di passione. Come forma di libertà, invece, ne hai di più con il cortometraggio. Io il cortometraggio lo faccio come autore, ne ho girati diversi, ne ho fatti tanti con le scuole e, da giovane, con Franco Maresco. Sono dei momenti in cui un regista è più libero, può studiare una forma nuova per raccontare o mettere in scena una storia che non è adatta a un lungo. È un’occasione in cui sei più indipendente, in cui hai meno responsabilità rispetto a un lungometraggio, anche perché hai meno budget. Quindi non è solo una questione di durata. Questa libertà ti consente di sperimentare. Nei miei cortometraggi credo sia ancora più evidente la mia passione per il cinema e la sperimentazione di forme di racconto attraverso questo specifico linguaggio.

Io indirizzo sempre i giovani autori che vogliono raccontare storie attraverso il cortometraggio a fare più sperimentazione. Con il lungometraggio si è più vincolati, devi raccontare una storia che possa intrattenere il pubblico, convincere un produttore e un distributore. Hai un altro tipo di percorso rispetto al corto, che è più libero e anche più internazionale. Non a caso i cortometraggi italiani vengono visti in tutto il mondo, girano tantissimi festival (i nostri lungometraggi, invece, fanno decisamente più fatica). Negli ultimi anni, poi, si stanno moltiplicando festival di corti e cresce l’attenzione verso questa forma d’arte.

Daniele Ciprì e Franco Maresco durante le riprese di Cinico Tv

L’audacia e un senso fortissimo della visione non è mai mancata nel tuo lavoro. Quanta ne vedi nel cinema italiano in generale e nei corti di questi giovani autori in particolare?

Nell’edizione di quest’anno di Corto Dorico ne ho vista un po’ meno, negli anni precedenti c’era molta più visionarietà, anche raccontando la realtà. Quasi come un rimprovero, dico agli autori che c’è troppa attenzione alla realtà, ma nessuna visione del concetto del proprio mondo immaginario; non trasportano, insomma, la realtà nel loro mondo immaginario. Questo è il rischio che il cinema (non solo breve) può avere come tipo di caduta, nel senso che non deve essere solo il cinema del reale quello che deve dare forza alla narrazione ed esserne oggetto. La realtà la puoi raccontare seguendo il tuo mondo interiore, è una cosa che ci hanno insegnato Federico Fellini, Pier Paolo Pasolini, François Truffaut, che tu prendi la realtà e la trasferisci, la trasformi nel tuo immaginario. Questo è il tipo di lavoro che io faccio sia nel lungo che nel corto. Quel tipo di atteggiamento che ti permette anche di capire e raccontare te stesso, il tuo mondo, esorcizzare nell’arte i tuoi fantasmi. È questa la mia visione ed è questo che cerco anche nel cinema degli altri.

Quali sono stati i modelli che hanno illuminato la tua visione del cinema?

Io ho visto tanto cinema sin da ragazzo. Carl Theodor Dreyer mi ha assolutamente catturato. Ingmar Bergman, John Ford, Orson Wells, tutte queste diverse sfaccettature del cinema, ma anche registi meno riconosciuti dal canone, quelli del cosiddetto B Movie, autori come Mario Bava, anche quelli mi hanno affascinato e fatto appassionare al cinema. Mi hanno indotto a capire che poteva essere un modo per raccontare storie, trasfigurare i propri sentimenti e paure. Il cinema è una forma d’arte che mi appartiene. Posso dire che mi ha colpito proprio il cinema del passato. Io non ho molti riferimenti contemporanei, arrivo a Stanley Kubrick, ai giorni nostri fino a David Lynch. Dopodiché, quando faccio un film, parlo sempre di cinema con me stesso. Mi dico: questa la faccio alla Orson Wells, quest’altra alla John Ford, quest’altra ancora alla Roman Polanski. Ho questo continuo dialogo con me stesso sul set, che mi appassiona a quello che faccio e m’innamora sempre di più del cinema, in un continuo confronto.

Quanto può incidere un direttore della fotografia su un film?

Io, come direttore della fotografia, quando non sto facendo un mio film, dico sempre che sono colui che coglie l’immaginario altrui. Sono al servizio di una storia, proponendo anche altre possibilità, il mio mondo creativo, ma sempre in maniera vicaria, perché poi il regista deve essere libero, anche di sbagliare, soprattutto se giovane. Quindi, da direttore della fotografia, cerco di dare forma alle visioni degli altri. Quando faccio un mio film, invece, litigo con me stesso, perché faccio contemporaneamente il regista e il direttore della fotografia e cerco di capire come poter raccontare una storia. Parto sempre da un input che mi viene dalla realtà, dopodiché scrivo la sceneggiatura insieme ai miei collaboratori, che mettono ordine alle mie idee e mi aiutano a realizzarle.

Hai lavorato con grandi maestri come Marco Bellocchio. Quanto s’impara da un regista così?

Tantissimo. Fui felicissimo quando Marco Bellocchio mi chiamò, ero al settimo cielo. Era un autore che avevo sempre ammirato. Mi propose una sfida difficile come direttore della fotografia di Vincere. Una collaborazione che lasciò molto soddisfatto anche lui, tanto che mi confermò per i film successivi. Una collaborazione che non è finita, c’è un grandissimo rapporto di stima e amicizia tra noi due, anche se lui vorrebbe che mi concentrassi di più a fare i miei film. Il suo parere conta sempre molto, che faccia un mio film o di altri, per me è un punto di riferimento.

Nel tempo ho stretto anche altre collaborazioni, rapporti importanti e pieni di soddisfazioni con Roberta Torre, Claudio Giovannesi e altri. Passo da un regista all’altro in maniera serena, mi piace fare esperienze diverse, conoscere altri mondi narrativi e modi di raccontare storie attraverso il cinema. Mi muovo senza problemi dalla commedia al dramma, attraversando generi diversi. E poi mi dedico anche al teatro, come regista o disegnatore delle luci. La mia è una passione che si completa affrontando i più diversi campi della rappresentazione artistica.

Vincere

Quanto è stimolante, invece, lavorare con giovani registi e crescere con loro?

Per me è importante, quando si avvia un rapporto lavorativo, artistico, che ci sia un feeling. Ed è meraviglioso veder crescere un giovane regista, anche indipendentemente dall’approccio che volevi dare tu. Poi magari si fanno i film per i fatti loro, ma è giusto e va bene così, ne sono felice. Però è importante per loro avere una guida, che funziona quando si crea una sintonia, una magia che nasce quando l’incontro si fonda su una comune passione, sia da parte del più giovane che da parte del “maestro”, anche se io non voglio mai essere chiamato così. E poi, devo dirti la verità, a me una collaborazione con un giovane regista stimola, mi fa continuare ad amare questo mestiere, rinfocola la mia passione per quest’arte e mi dà continuamente la possibilità di rimettermi in gioco, di rinnovarmi. Poi può anche capitare di rimanere delusi, ma mi è successo raramente, perché scelgo sempre con grande cura le persone con cui lavorare. Quando accade, però, quella persona non la voglio vedere più, non ci voglio più collaborare, è come se mi avesse dato un autentico dolore.

Quali sono i film a cui hai lavorato a cui sei più legato?

Ai miei in maniera particolare. Tutti quelli che ho fatto con Franco Maresco, perché è stato il primo percorso, il più lungo e duraturo, all’interno di questo mestiere. Da Cinico Tv ai film è stato un lavoro di libertà, abbiamo fatto quello che volevamo, indipendenti poiché ci autoproducevamo. E poi tanti altri film anche non miei, prima parlavamo di Vincere, per esempio. Tutti i film con Marco Bellocchio sono nel mio mondo, una cosa bellissima e, devo dirti, aggiungo anche tutti quelli con Roberta Torre, una regista che mi ha dato la possibilità, allora, quando ero a Palermo, di sperimentare. Abbiamo fatto Tano da morire, Sud Side Stori, Angela, Mare nero. Film che mi hanno dato la possibilità di dare un’immagine più moderna al mio universo visivo e, quindi, prepararmi anche ad altro. Ho fatto tutti i generi cinematografici possibili con Roberta Torre e di questo devo ringraziarla, della possibilità che mi ha dato di esplorare.

Tano da morire

Il tuo collaboratore alla direzione di Corto Dorico, Luca Caprara, ha definito questa edizione del 2022 quella della rinascita dopo il covid. Tu che bilancio puoi trarre?

Confermo in pieno quello che dice Luca Caprara. Nelle serate finali abbiamo avuto sempre le sale piene. È stato veramente emozionante rivedere il cinema così affollato dopo tutto quello che abbiamo passato negli ultimi due anni. Io ho ricordi bellissimi anche delle passate edizioni del festival, ugualmente coronate da grande successo di pubblico. Per esempio, la volta in cui venne Ruggero Deodato (uno dei miei obiettivi, infatti, è stato anche portare ospiti di un cinema che, solitamente, è meno conosciuto): lui alla fine della serata mi abbracciò piangendo, emozionato, dicendomi che non vedeva una sala così piena per un suo film da un sacco d’anni. Io ne fui molto orgoglioso, rispondendogli che erano persone che davvero amavano il cinema con grande passione. Il pubblico attraverso il festival diventa una guida ed è, per questo, che sono felice di fare Corto Dorico.

Il pubblico come guida?

Il pubblico ti aiuta, è uno stimolo a trovare nuovi temi, nuove soluzioni nelle edizioni successive. Non abbiamo un grosso budget che ci permetta di fare chissà che cosa, ma le idee non mancano, non solo per gli ospiti da invitare. Riusciremo anche nei prossimi anni a realizzare cose interessanti e originali. Cresciamo e cresceremo sempre a ogni edizione.

La prossima edizione sarà quella del ventennale. Siete già al lavoro? E tu come regista hai in serbo qualcosa di nuovo?

Sì, certo, io e Luca Caprara, durante i miei viaggi e nei set, come quello che sto facendo adesso, già pensiamo all’anno nuovo, piano piano, in pillole. Quanto a me, a distanza di diversi anni da La buca (2014), tornerò a dirigere un film come regista. Si tratterà di una storia incentrata sulla famiglia, in uno spazio atemporale.

Daniele Ciprì e Sergio Castellitto sul set di La buca