Il 15 luglio, il Cinema in piazza – la rassegna di cinema gratuito e all’aperto dell’estate romana – omaggia Libero De Rienzo, l’attore romano scomparso un anno fa.

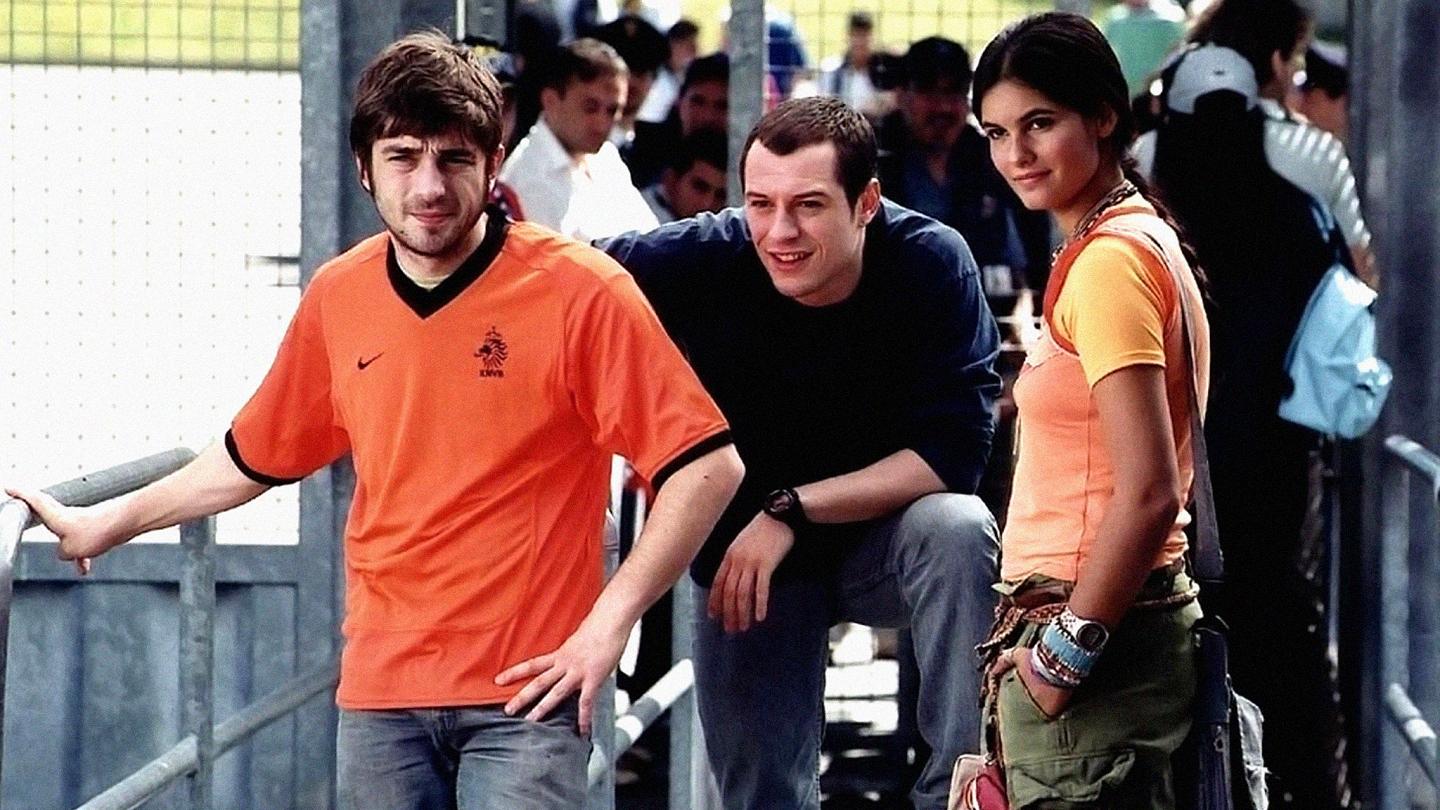

Alle 21,15, all’arena di San Cosimato a Trastevere, sarà proiettato “Santa Maradona” di Marco Ponti, film del 2001 da 96 minuti.

Come succede ai film cult, e quello di Marco Ponti lo è, Santa Maradona è stato capace di cogliere lo spirito del tempo incarnandolo in una città, Torino, e in personaggi, Andrea e Bart ma anche Dolores e Lucia, ancora oggi capaci di far battere i nostri cuori. Ma Santa Maradona e la conversazione che ne è scaturita è anche la testimonianza di un’amicizia, quella con Libero De Rienzo, che continua a vivere nel ricordo del regista e di tutti coloro che partecipar0no alla realizzazione del film.

Santa Maradona di Marco Ponti è disponibile anche su RaiPlay.

Marco Ponti e il suo Santa Maradona

Per sua natura Santa Maradona è più cose messe insieme. Di sicuro è una commedia giovanile in cui ad andare in scena è il conflitto tra vita ideale e vita pratica di una gioventù che fatica a trovare il proprio posto nel mondo. Da questo punto di vista si può dire che appartenga a un genere classico della cinematografia.

Il film nasce senza una programmaticità particolare: non mi sono detto di fare una commedia brillante o un film generazionale e sociale, ma sono partito da un insieme di situazioni eterogenee che appartenevano alla mia esperienza personale, vissuta e desiderata; dai sogni, dalle ambizioni, dalle frustrazioni, e dai dolori che ne facevano parte. Istintivamente, ed è strano dirlo, l’accezione che meglio lo riassumeva era quella di film politico e cioè di una storia sul fatto che la realtà così com’è non ci piaceva, non la accettiamo e, in qualche modo, dobbiamo immaginare un’alternativa. Di cosa parla quel film? Di due che sono su un divano e che a un certo punto decidono di alzarsi per provare a cambiare le cose.

Utilizzando la tua stessa sintesi si può dire che le immagini iniziali, con le imprese di Maradona ad accompagnare i titoli di testa, fanno il paio con quella che precede il finale tratta da Butch Cassidy e Billy the Kid. Di fatto sono due frammenti in cui si racconta il rapporto tra i protagonisti e la sua evoluzione.

Assolutamente sì. Tra l’altro per tanto tempo la questione del titolo è rimasta un po’ lì perché uno decide di fare un film del genere e non lo chiama Giovani, carini e disoccupati perché non si parla di quello. Naturalmente sto scherzando, ma è un film dove, se a un certo punto, metti nei titoli di testa il santo tutelare di questi personaggi ci devi fare i conti. Ognuno di noi ha il suo e in questo caso è appunto Diego Maradona che è sì, quello che fa gol con la mano, ma è anche colui che nella stessa partita segna il gol più bello del mondo contro la nazione in quel momento in guerra contro l’Argentina. Nel momento in cui fallisce – e chi può ricordarsi quel momento rammenta che la caduta di Maradona è stata rumorosissima -, diventa l’esempio di ogni male mentre adesso tutti a dire che era un grande giocatore. All’epoca della sua caduta è rimasto solo. Nel loro insieme questi opposti rappresentavano esattamente l’anima del protagonista. Sia lui che gli altri personaggi sono simpatici, ma neanche tanto; sono brillanti, ma neanche tanto.

I personaggi

Nel suo essere postmoderno ho trovato straordinario il fatto che il collegamento con Maradona non è diretto perché i protagonisti vanno alla stadio a fare il tifo per la Juventus, una squadra che in termini calcistici sta all’opposto del campione argentino. Allo stesso tempo Maradona appartiene ai personaggi per il fatto che in lui genio e sregolatezza convivono nella maniera in cui succede ad Andrea e Bart, ma anche a Dolores e Lucia: sembrano ragazzi normali e ordinati, ma certe reazioni smentiscono questa apparenza a favore di caratteri irrequieti e sregolati.

Sì, è un film di sregolati!

Sregolati tra virgolette.

Tra virgolette nel senso di gente a cui le regole imposte vanno strette e questo è il motivo per cui io e te stiamo parlando di un film di vent’anni fa: perché o facciamo archeologia o parliamo di qualcosa che può avere ancora un senso che peraltro ho potuto toccare con mano nel corso di una grossa proiezione a Torino, a chiusura dello scorso Torino Film Festival. La sala era piena piena di gente e almeno metà delle persone non avevano mai visto il film in sala. Non erano spettatori della prima ora, ma un pubblico di ventenni che il film se l’era scaricato e visto in casa e ora erano pronti ad affermare come questa sregolatezza è qualche cosa di cui abbiamo bisogno perché ci rappresenta. In molti mi hanno detto che rappresenta molto di più la generazione di adesso che quella precedente perché oggi le regole sono diventate ancora più strette. Non parliamo di una ribellione all’acqua di rose perché in Santa Maradona si dice di provare a cambiare le cose. Male che vada ci sarà l’esercito colombiano che ci impallina, come succede a Sundance e Butch Cassidy. Nel film di George Roy Hill i protagonisti non li vedrai mai morire perché c’è lo stop frame che li immortala un attimo prima di essere colpiti dai proiettili dei loro nemici. Nel nostro film succede la stessa cosa per cui ci si chiede se Andrea e Bart ce la faranno a cambiare le cose oppure no. Come sappiamo è importante cambiare le cose, ma lo è ancora di più provarci.

L’inizio e la fine di Santa Maradona di Marco Ponti

L’inizio – con le immagini di Maradona in campo – e la fine – con Andrea e Bart che imitano Butch e Kid – raccontano il rapporto tra i due personaggi. Come il campione argentino, inizialmente Andrea è la star del gruppo, abituato a contare solo sulle proprie forze, mentre alla fine, dopo una serie di avventure esistenziali e anche materiali si rende conto che non può farcela da solo ma che ha bisogno del resto della squadra.

Sì, perché alla fine il film si allinea al buddy movie, nel senso che Santa Maradona è una storia sull’entrata in contatto con la parte più profonda di noi, quella che appartiene al puro spirito. Bart lo rappresenta. È quello che vorremmo avere e di cui spesso ci dimentichiamo. Andrea fa i casini e Bart filosofeggia: insieme formano il personaggio ideale.

Dal punto di vista della messa in scena se Maradona è il nume tutelare, la città di Torino è un grande campo di calcio che Andrea percorre come fa il campione nelle immagini di repertorio: sempre di corsa, a piedi e in auto, anche lui pronto a smarcarsi da chi lo vorrebbe irreggimentare.

Sì, tra l’altro questa immagine è molto interessante perché comunque Torino è una città che neanche adesso conosco molto bene perché alla fine non ci ho mai abitato. Prendendo in prestito il libro di Giuseppe Culicchia, Torino è casa mia, mi piacerebbe che lo fosse anche per me. Questo per dire che l’ho sempre vista da lontano, prendendomi anche il permesso di inventarmela.

La vita cittadina

Parlavi di Culicchia: il tuo film esce nel 2001 e cioè dopo un film come Tutti giù per terra – tratto dall’omonimo libro dello stesso scrittore – con cui mi pare stabilisci una certa continuità. Più in generale quella che appare in Santa Maradona è una Torino mai vista per luci, colori e personaggi. Le rappresentazioni della vita cittadina di Gianluca Maria Tavarelli e di Davide Ferrario sono meno spensierate della tua.

Sì, perché la mia era una Torino vista dalla provincia da uno che arriva cercando delle cose: l’università, il divertimento serale, gli stimoli culturali. Per questo le luci sono più luminose e i colori sono più forti, perché comunque la vedi con gli occhi sgranati, essendo un luogo dove tu stai andando a cercare qualcosa che non conosci. Questa è l’enorme differenza della narrazione fatta dalla provincia o dalla periferia della città. Quando arrivi in una metropoli, qualunque essa sia, dici “wow!“. Già solo la via principale, con le luci e i negozi, ti sembra subito magica. Se invece ci stai dentro ti dimentichi delle sue eccezionalità. Quindi è una città sognata, reinventata, ripensata. Paradossalmente questa narrazione di Santa Maradona, assieme ad altre, hanno fatto sì che parte di quella città sia diventata reale.

La Torino di Santa Maradona di Marco Ponti

Avendo abitato a Torino nello stesso periodo di Santa Maradona una delle cose di cui mi sono innamorato è la capacità del film di coglierne lo spirito del tempo, di raccontare le ansie e le prospettive di un cambiamento che era nell’aria. Della città di quel tempo Santa Maradona riproduce il suo essere laboratorio politico, sociale ed economico come pure la sensazione di una città in fermento e in piena trasformazione. Di lì a poco, con la morte di Gianni Agnelli e con le Olimpiadi invernali, la città sarebbe cambiata in maniera netta e concreta.

Innanzitutto diventa una città che finisce nel radar del turismo internazionale quindi a cambiare è il fatto che vedi ulteriori persone intente a cercare qualcos’altro, magari un certo tipo di cucina o un certo tipo di esperienze artistico museali, ma di nuovo altri cercatori e nuovi sogni. C’erano i centri sociali e anche un certo tipo di combattimento politico come il movimento No Tav che dopo trent’anni ancora non molla. Quindi se tu metti insieme tante persone che cercano cose, a volte succedono fatti molto belli. Torino, come dici tu, era un laboratorio, la città delle promesse. Molte non sono state mantenute: poi se tu mi chiedi cosa pensavamo che sarebbe diventata Torino vent’anni fa, la immaginavamo multietnica, con un’enorme attenzione a tutte quelle che sono le diversità. Invece siamo diventati omologati.

Nella Torino di Santa Maradona si può cogliere il senso di questa trasformazione. Il suo è un centro non tradizionale e per certi versi simile agli stadi dove si esibiva Maradona. Tu ne riprendi le zone più alternative e quelle che pensavamo potessero cambiare. Ci sono i Murazzi e la musica dei Subsonica e dei Motel Connection, autori della colonna sonora, band che musicalmente interpretavano questa spinta in avanti della città, ma direi anche dell’intera regione, considerando zone come Cuneo e dunque un gruppo quale i Marlene Kuntz.

Sì, e anche i Linea 77.

Indiana Jones e le tapparelle maledette.

Ce n’erano un sacco e adesso fortunatamente ci si sta di nuovo muovendo grazie alla scena hip pop che è diventata interessante con Willie Peyote, quindi diciamo che c’è stato un momento di disorientamento e adesso una quantità mostruosa di lavoro da fare perché quello che vedo è una normalità simile a quella di cui parlava Fabrizio De André alla fine de La domenica delle salme cantando “e il giorno dopo c’erano i segni di una pace terrificante”. La pace è il nostro valore più nobile però contemporaneamente c’è bisogno di una città che cresca in un modo diverso, soprattutto nelle questioni delle diversità sociali e personali e questo è un lavoro enorme da fare: è lì che c’è la frontiera perché non possiamo pensare a una città di ricchi che mangiano bene mentre i poveracci vengono mandati via a calci nel sedere.

Musica e montaggio

Santa Maradona secondo me intercettava la dimensione e la suggestione di questa spinta in avanti poi riassunta dalla scena finale. Una progressione anche narrativa a cui contribuiscono da una parte le scelte musicali, dall’altra il montaggio di Walter Fasano. Una scansione visiva e musicale in cui la melodia si mescola ai ritmi tecno e progressive per un film che a ogni scena sembra pulsare di energia vitale. Ancora oggi, appena sento la voce di Samuel, il cuore torna a quegli anni. È come una macchina del tempo.

Prima di iniziare a girare c’è stata l’opportunità di lavorare con Samuel sulla musica del film per cui buona parte della colonna sonora era stata registrata prima di arrivare sul set. C’eravamo sempre detti che questo sarebbe stato un film con la cassa in quattro, quella che detta il ritmo tipo e che in qualità di metronomo scandisce le tempistiche: più è serrato, più ti porta verso sentimenti di panico perché quel tipo di beat della musica house è quello più vicino al nostro battito cardiaco. Dunque se io vado in una discoteca dove c’è un beat a duecento come possono esserci quando senti su YouTube pezzi di House con duecento bpm, ti viene l’ansia. Santa Maradona è un film che ha un beat e contemporaneamente un batticuore, quello dei personaggi che vivono costantemente con la palpitazione dell’innamoramento, della rabbia, della delusione, della paura, dell’emozione del primo colloquio di lavoro. Uno dei temi che per me è più importante di tutti alla fine è raccontare il cuore umano, come batte in risposta alle forti emozioni.

Nomi e cognomi in Santa Maradona di Marco Ponti

I nomi e cognomi dei personaggi sono indicativi dei loro caratteri. Andrea Straniero, il personaggio di Stefano Accorsi, è uno che si sente estraneo alla realtà circostante. Un sentimento raffigurato dal tormentone dei suoi molti colloqui di lavoro. D’altra parte il suo cognome riflette l’anima letteraria del film che emerge spesso nelle discussioni dei due amici. Quello di Bart rimanda al personaggio dei Simpson: entrambi vanno controcorrente e sono refrattari alle regole. Anche in questo la ricchezza culturale va di pari passo con lo spirito postmoderno del film in cui Andrea e Bart discettano allo stesso tempo di cinema, di letteratura, di fumetti e persino di giornali rosa.

Bart nasce più che altro da Hobbes di Calvin e Hobbes. Nel film arriviamo anche a vederlo quel fumetto che in qualche modo diventa il papà dell’Armadillo di Zerocalcare. Alla fine sono personaggi che hanno una parentela più ideale che voluta. Questo tanto per citare chi adesso fa delle cose estremamente fighe.

Penso anche a Lo straniero di Albert Camus.

Certo, Andrea e Bart sono imprigionati in un momento in cui il loro cervello va a mille. Tutto quello che hanno imparato, tutto quello che hanno studiato, tutto quello che hanno visto, la cultura più in generale gli sembra un’enorme opportunità e un’enorme arma. Salvo scoprire improvvisamente di trovarsi in un mondo a cui quella non interessa a nessuno. Da lì il loro girare a vuoto. Qualcosa mi fa pensare a uno degli enormi deficit di questi tempi e cioè la totale assenza di visione del futuro: non dico dei giovani, ma di chiunque, non c’è mai nessuno che si pone il problema di pensare come sarà il mondo del 2030. Quando ero ragazzino si passava il tempo a pensare come sarebbe stato il futuro. Blade Runner ci poneva di fronte a un tempo apocalittico in una tensione costante verso il domani. Adesso questo non esiste più, c’è spazio solo per l’immediato. Al contrario in Santa Maradona c’era un’incredibile sete di futuro. I personaggi avevano una prospettiva in avanti notevole. Se ci pensi nel film non fanno molto: crescono poco, hanno consumi ridottissimi e forse li vediamo spendere dei soldi un paio di volte, quanto basta per mangiare. Non hanno dei consumi culturali pazzeschi perché privilegiano il futuro rispetto al presente. Questo fatto li rende personaggi magici e interessanti anche ora perché oggi quasi nessuno ci parla del domani. Il nostro futuro è che cosa dicono nei prossimi giorni e purtroppo anche la cronaca ci violenta, portandoci a ragionare in questo modo. Il Covid non ha cambiato la visione del domani perché questa non c’era già prima. Al sistema artistico spetta il compito di presentare un’ipotesi di futuro, magari sbagliando e prendendo degli abbagli colossali.

La rappresentazione dei personaggi

Dicevi che Bart e Andrea sono due facce dello stesso personaggio. Da questo punto di vista incarnano l’anima di quella che è stata nel profondo la città di Torino. Da una parte c’è Andrea che rappresenta il progresso, ovvero un’anima sempre presente a cominciare dall’università e dall’industria. Dall’altra c’è Bart, pronto a ricordarci la sua anima socialista e anarchica. Come la vedi questa cosa? Perché i film si capiscono di più dopo averli fatti.

Non a caso il personaggio di Libero Di Renzo si chiama Bartolomeo Vanzetti. Da li capiamo quali sono le sue ascendenze politiche. Torino è una città che ha due anime, due colori: non solo nella maglia della squadra di calcio, ma anche a livello di percezione della mitologia esoterica, il triangolo della magia bianca e il triangolo della magia nera, l’industria e la politica. Quindi sicuramente quella dualità che tu sottolinei c’è totalmente: rappresenta le due anime di Torino e se vogliamo tipiche di quell’età lì, dove da un certo punto di vista hai letto uno slancio in avanti caotico, dall’altra un’anima ribelle che però magari a volte ti blocca. Sono due facce della stessa medaglia: una razionale, l’altra più emozionale. Tu dici che “i film di solito li capisci dopo” ed vero perché non mi ero mai reso conto quando lo facevo che i protagonisti parlassero ossessivamente di morte, di gente morta, di persone che hanno avuto incidenti; di gente che fa e subisce cose brutte. Non ne ero consapevole perché all’epoca mi sembrava dialogassero di cose che facevano ridere, invece alla fine Andrea e Bart ci dicono che hanno una paura fottuta di morire senza avere combinato qualcosa di significativo.

Mi ero appuntato che nel film c’era comunque molto vitalità e voglia di vivere. D’altra parte dal punto di vista sessuale Santa Maradona è un film post AIDS e dunque questo spiegherebbe il retropensiero dei personaggi che hanno voglia di mangiarsi la vita, ma in fondo ne hanno anche paura.

Sì, perché vivere vuol dire mettersi in gioco, esporsi al fuoco dell’esercito colombiano mentre è molto più facile stare rintanati. Però così muori dentro quindi non ci sono soluzioni. La storia non ha nessun tipo di risposta: a malapena ha delle domande, quindi è un film che in qualche modo non rappresenta un’epoca, perché non me ne fregava niente di rappresentarla. Semmai è lo specchio di uno stato d’animo di quell’età lì. I ragazzi che oggi hanno gli stessi anni dei personaggi dicono che lo stato d’animo è ancora quello. Una curiosità del film è che a quel tempo esistevano già i cellulari, ma per scelta nel film non li usammo mai perché volevamo raccontare persone che non se li potevano permettere al punto che anche il telefono di casa gli viene tagliato.

A proposito della caratteristica del film.

Sì, Andrea e Bart sono degli outsider. Uno vede il film e pensa: “cavolo, non c’erano ancora i cellulari” mentre invece siamo stati noi a non averli messi (ride, ndr). Adesso fa strano vederlo perché sembra che sia in un tempo in cui questi telefoni non esistevano.

Un film postmoderno

Santa Maradona è un film postmoderno. Basta pensare alla trama che inizia con un tradimento per poi tornare indietro e infine riprendere da dove aveva iniziato. Penso a quando Andrea racconta la questione del collegamento ipertestuale legato al seno di Sharon Stone e ancora alla cassetta VHS con la collezione dei titoli di coda dei film. Mentre lo giravi ti rendevi conto che sarebbe stato emblematico anche da questo punto di vista?

Parlando dei Peanuts Umberto Eco diceva che alla fine di certe cose riusciamo a estrapolarne degli elementi, li citiamo, li raccontiamo, li mettiamo insieme dimenticandoci della trama esatta. Io non mi ricordo quella di Matrix però ho chiara in mente la scena dei proiettili, i vestiti, gli occhiali, dunque Matrix è un’opera sgangherabile nel senso in cui diceva il grande semiologo e Santa Maradona aveva quella consapevolezza lì, cioè voleva essere un’opera sgangherabile. Non aveva neanche la pretesa di essere un film con un plot importante o con una trama. Non gli interessava trasmettere un messaggio importante, essere il film di una generazione e tutte quelle cose lì. Essendo sgangherabile ne puoi prendere i pezzi che ti piacciono e metterli insieme per giocarci, perché comunque la mia vita e quella di chi vi ha collaborato all’epoca era così. Se tu ci pensi l’esistenza è molto bella quando non è accordata su una nota singola. Uno può andare a vedere Fantozzi e Godard, andare in curva allo stadio e all’opera lirica. Come dice Accorsi il problema non è leggere Novella 2000 ma leggere solo Novella 2000.

Rispecchia la natura umana per cui non siamo una cosa sola.

Invece spesso quasi per comodità, per educazione o per forza abbiamo l’idea di essere una cosa sola. Se mi piace la cultura sofisticata non mi può piacere quella che non lo è. Succede anche a livello politico per cui oggi siamo così polarizzati al punto che o sei uno o sei l’altro; o sei della Juve o sei del Toro o viceversa. Va bene nella tifoseria, non nella vita.

Andrea e Bart si annoierebbero tantissimo in un mondo come quello di oggi.

Sì. A Bart stanno sul culo tutti, ha quel tipo di fastidio quando con il mal di denti arriva qualcuno e ti dà una botta sulla spalla. Ti incazzi perché hai già male per conto tuo e non puoi sopportarne anche da altri. Il suo mal di denti è vedere il mondo che va in scatafascio.

La Torino di Santa Maradona di Marco Ponti

Nel film Torino c’è e si vede ma la tendenza è di restare molto sui personaggi e di non fare grosse panoramiche. Secondo me questo è coerente ancora una volta con una storia che parla del cuore, del battito di questi ragazzi. Se li avessimo visti da lontano avremo rischiato di perderne il ritmo.

Sì, hai espresso davvero bene questo concetto. Se stai lontano senti meno, e poi non volevo neanche che ci fosse l’equivoco che fosse un film sulle grandi cose. Santa Maradona parla di quelle piccole cose. I suoi sono personaggi che non sono emblematici di nessuno, cioè non è che uno dice “oddio, i ragazzi dell’inizio degli anni zero erano così“, però quello che ci sta dentro può essere universale. Santa Maradona non è un film su Torino: lo potevi girare a Milano e non cambiava molto. Con degli aggiustamenti è un film che può essere vero in qualunque città, tant’è che poi ha trovato un pubblico anche al di fuori di quella città.

Stefano Accorsi e Libero De Rienzo

Il 2001 è stato il grande anno di Accorsi perché con il tuo fece quattro film, uno più importante dell’altro. Al contrario per Libero De Rienzo, Santa Maradona segna la sua definitiva affermazione.

Stefano era già superstar. Con lui avevamo avuto un incontro veramente strano. Avevo rinunciato a mandargli una copia della sceneggiatura perché non avendo nessun tipo di contatto pensavo di non avere alcuna possibilità di fargliela leggere. Poi, per caso lo incontrai a un festival dove lui aveva visto un mio cortometraggio ed era venuto da me proponendomi di lavorare insieme. Io gli dissi che a casa avevo ancora la busta della sceneggiatura con il suo nome sopra. Lui si mise a ridere perché gli sembrava una cosa un po’ esagerata. Quando il mattino gliel’ho spedita lui mi ha chiamato dicendomi che lo voleva fare.

Di Libero avevo visto in televisione una pubblicità di un’automobile dove c’erano dei ragazzi che andavano in vacanza e passavano il tempo a chiacchierare in auto. Uno di quelli era Libero. Per il personaggio di Bart avevamo fatto tantissimi provini, non dico a tutti gli attori di quella generazione ma quasi. Quando è arrivato Libero, il giorno del provino, io non ero così fiducioso perché nella mia testa doveva essere un personaggio molto alto e magro e invece è arrivato lui: abbiamo chiacchierato un po’ e mi ricordo che dissi “vabbè, dai, facciamo sto provino“. Lui mi guardò e mi fece: “dammi una stupida battuta d’inizio” e io: “chi, io?!” così lui mi ha guardato come per dire: “mi sono beccato un imbecille” e Libero fa “vabbè, dai, vediamo che si può fare”. Facemmo questo provino e, ti giuro, dopo cinque secondi ho guardato l’aiuto regista e gli ho detto che Bart era lui. Libero ha letto la sceneggiatura la sera stessa, mi ha chiamato e ha detto “ok, ci sono“, e da lì è iniziato un rapporto meraviglioso.

Il ricordo di Marco Ponti e del suo Santa Maradona per Libero De Rienzo

Con Libero dovevo fare l’intervista sul suo nuovo film, Takeaway, presentato al Festival di Roma dunque mi fa enormemente piacere parlare di lui con te. Ho sempre considerato Libero De Rienzo un grande attore, ma anche Stefano Accorsi per me lo è sempre stato nonostante fossero in molti a rinfacciargli la pubblicità del Maxicono. La chimica tra loro due è una dei punti di forza del film. Mi chiedo se come i personaggi anche come attori fossero uno il contraltare dell’altro. Parlo del loro modo di recitare.

Premesso che Stefano Accorsi è un grandissimo attore in un periodo in cui alle volte un attore bello e affascinante veniva considerato più per l’estetica che per la sua bravura, lui ha dimostrato di esserlo anche di recente con Veloce come il vento in cui è straordinario. Quello tra Stefano e Libero era un rapporto profondo; non facevano finta di essere amici. Alle volte si scambiavano le battute, cioè in sceneggiatura c’era tutto un pezzo che doveva dire Andrea e un altro assegnato a Bart, un botta e risposta che loro fecero scambiandosi le rispettive battute. Questo negava il metodo per cui è necessario diventare il personaggio. Loro rovesciavano la sceneggiatura e si scopriva che il testo diventava ancora più interessante e soprattutto spiazzante. Erano come due che conoscono così bene lo spartito musicale da poterne fare infinite variazioni. Pensa che per la scena finale – un piano sequenza molto complesso in cui c’è il litigio tra loro due -, siamo stati un’ora a chiacchierare. Abbiamo parlato un po’ degli affari nostri, della vita, delle cose importanti e a un certo punto loro hanno detto “ok, siamo pronti, andiamo“, e l’hanno fatta a un livello di intensità tale che la troupe ha iniziato ad applaudirli.

Faccio molta fatica a parlare di Libero per l’emozione che questo mi suscita. Lui aveva un potenziale enorme e sono sicuro che sarebbe diventato un fenomenale regista. L’ultima cosa che ha fatto è stato – nel 2019 – un videoclip di Willie Peyote intitolato La mia futura ex moglie ed era la persona più felice al mondo: io ero lì e vidi che aveva il set in mano, si divertiva e si vedeva che sarebbe diventato un grande regista. Fare l’attore gli andava bene, ma a determinate condizioni. Se mi chiami tu ci sono, ma per gli altri vediamo, mi diceva sempre. Avevamo in mente un paio di cose che volevamo portare avanti, poi, complice il Lockdown, se ne parlava sempre poco perché i progetti nascono per stare insieme non per discuterne su Zoom. Continuavamo a dirci che, finita la pandemia, saremo riusciti a farli. La cronologia di WhatsApp con Libero continua fino al giorno prima che lui se ne andasse, e non ci trovi una frase seria, ma una quantità di battute, giochetti, cretinate. Una volta mi mandava il messaggio e io fingevo di non capirlo e da lì inviavano dei veri e propri tormentoni con il cervello che andava a mille. Poi la vita ti pone di fronte a situazioni irrimediabili e quei progetti non diventeranno nulla. Sembra la banalità del secolo, ma non mi vergogno a dirtela: l’altro giorno vedendo Santa Maradona ho detto, cacchio Libero è lì e quella è la magia del cinema che sconfigge la morte. Forse noi che lo facciamo siamo persone un po’ più spaventate degli altri e abbiamo bisogno di esorcizzare la morte così poi quando ti arriva addosso pur soffrendo c’è il film che ti consola e ti permette di fargli una pernacchia.

Ti volevo chiedere di una scena che per me riassume il suo talento, quel sottotono che diventa meraviglioso rumore. Mi riferisco a quando dice, adesso vado a fare un salto lì e subito dopo gliene vediamo mimarne uno restando sul posto. Quella per me è la sintesi dell’understatement di Libero.

Quello se l’è inventato lui perché in sceneggiatura c’era solo scritto: faccio un salto in libreria, e visto che a lui quella battuta sembrava una scemata disse, va bene ne faccio uno anche qui, come per dire, vabbeh, sono un cretino e non ride nessuno. Lui era quella roba lì, sempre pronto a inventarsi qualcosa. Se avessi la sceneggiatura sott’occhio si potrebbe vedere quante cose sono state scritte dalle nostre conversazioni. Io e Libero abbiamo camminato per Torino per secoli chiacchierando e devo dirti che, di tutte le persone conosciute nella mia vita, lui era quella con l’umorismo più simile al mio e questa è la mancanza che quotidianamente mi ferisce di più perché ci sono delle battute che mi viene da fare e non c’è più nessuno che ride. Lui era l’unico che rideva a quelle battute. Ci facevamo delle risate su cose che oggettivamente erano inconcepibili, non puerili, ma di un altro pianeta e quella è la mancanza che sento quotidianamente perché ogni giorno me ne viene in mente una e mi dico che la devo far sentire a Franco. Io non l’ho mai chiamato Libero perché noi ci siamo sempre chiamati Franco e non mi ricordo neanche perché. Non voglio che sia una chiusa triste della conversazione però è un fatto che era veramente una persona speciale.

Anita Caprioli

Anita Caprioli che nel film è Dolores, la ragazza di Andrea, non l’ho più vista in un ruolo così. Ha fatto altri film che l’hanno trasformata in un’attrice drammatica mentre in Santa Maradona è divertente e leggera. Anche lei è diventata una delle maggiori interpreti del nostro cinema.

Sì, Anita all’epoca era salita a bordo del film con entusiasmo però era anche un personaggio unico quello di Dolores, per cui difficilmente replicabile. Lei è un’attrice con delle grandi possibilità: è molto forte nella commedia però ha fatto anche tanti film drammatici. Mi sarebbe tanto piaciuto fare ancora qualcosa con lei e penso che prima o poi ci riusciremo. Ci siamo visti qualche giorno fa e se ne parlava. Santa Maradona per noi è stato come fare insieme il militare. Siamo rimasti molto legati.

Marco Ponti oltre Santa Maradona

Parliamo del cinema che ti piace.

Nella mia top ten credo che sei siano di Federico Fellini. Amo molto la fantascienza dunque 2001 Odissea nello spazio, Blade Runner e Star Wars, tutto Spielberg perché sono totalmente acritico di fronte a lui: per me tutti i suoi film valgono 10. Guardando West Side Story pensavo che lui gioca in un altro campionato (ride, ndr). Mi chiedo come faccia a pensare a certe sequenze: in termini di messa in scena è il più grande, grandissimo. Poi sono stato molto influenzato dagli Spaghetti Western.

Infatti il film è dedicato a Bud Spencer e Terence Hill.

Conosco Terence Hill, sono stato al funerale di Bud Spencer a Roma. Con loro c’è davvero un grande affetto.

Nella lista del cinema classico ci sono le opere di Godard, quelle che quando studiavo mi colpivano di più per la loro rivoluzionarietà: forse uno dei più bei film che abbia visto nella mia vita in assoluto è Pierrot le Fou con Belmondo. Tra i contemporanei ovviamente mi entusiasmano i lungometraggi di Nolan. Quando vado a vedere film al cinema mi piacciono tutti perché comunque essere in una sala per me è una festa. Tra le cose viste recentemente penso che la più bella degli ultimi due o tre anni sia Strappare lungo i bordi di Zerocalcare.

L’ho vista ieri.

Che ne pensi?

Mi è piaciuta tantissimo perché in essa la realtà esplode in un sfrenata fantasia. A colpirmi è come lui riesca a parlare di sé e del suo quartiere in chiave universale. Questo dimostra che se uno parla di sé in maniera onesta non può non esserlo.

Hai detto la parola fondamentale: onestà. Perché molte volte ci sono persone che parlano di sé senza riuscire ad esserlo. Lui si mette in scena, a livello ritmico, di immagine e di sentimenti senza aver paura di andare nel melodramma e lo fa con una potenza incredibile. Quando l’ho guardata ho detto: ecco, questo è quello che adesso ha senso vedere.