Da poco presentato in anteprima assoluta al 30° Noir in Festival e accompagnato da due dei titoli più rappresentativi della sua lunga e variegata carriera (il western I quattro dell’Apocalisse e il giallo parapsicologico Sette note in nero), uscirà il prossimo 3 giugno nelle sale e nelle arene estive Fulci Talks, una lunga intervista ad uno dei registi più originali e poliedrici del cinema nostrano condotta da Antonietta De Lillo e Marcello Garofalo nel giugno del 1993 e presentata ora per la prima volta al pubblico in occasione del venticinquennale della scomparsa del regista.

Il film consta di diversi spezzoni montati a formare un coerente e approfondito ritratto di un regista a lungo ritenuto dalla critica italiana come al massimo un discreto mestierante e al quale solo negli ultimi venti o trent’anni, grazie allo studio e al contribuito di una generazione di critici più giovani- come Gianni Canova e il già menzionato Garofalo-, è stata attribuita una personalità autoriale, coi suoi topoi e i suoi stilemi, il suo tocco unico e peculiare, capace di renderne sempre riconoscibile lo stile, indipendentemente dai vari e diversi generi coi quali si è cimentato nella sua carriera, dalla commedia al comico, dal film storico al western, dal giallo all’horror.

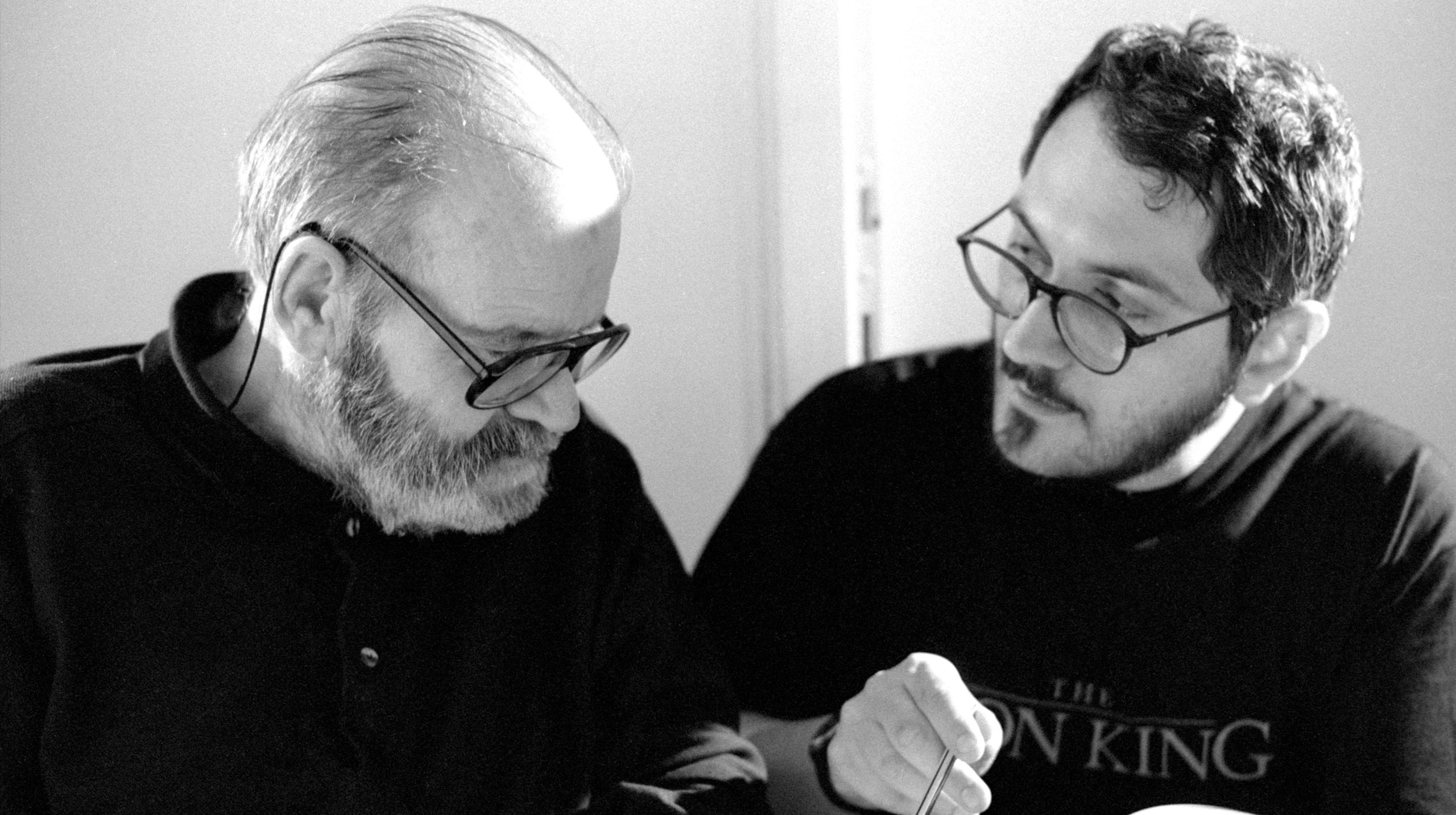

Fulci, (del quale si proietta fra uno spezzone e l’altro la silhouette su un telo bianco come soleva fare Hitchcock con la propria immagine quando introduceva i telefilm da lui prodotti), già malato, viene intervistato nella propria abitazione dal già menzionato Garofalo e della De Lillo.

Attraverso le loro domande insieme precise e pudiche, ripercorre la propria infanzia e il proprio avvicinamento al cinema attraverso l’iscrizione quasi casuale al Centro Sperimentale di Cinematografia.

Superato l’esame finale, inizia una lunga carriera che lo porta prima a collaborare come sceneggiatore e autoregista di Steno per molti film di Totò, poi ad esordire in proprio alla fine degli anni Cinquanta.

Fulci sperimenta così, per più di un trentennio, tutti i generi che l’industria cinematografica italiana (allora la seconda al mondo dopo quella americana e la prima in Europa) produceva per il mercato interno e internazionale, dai musicarelli al comico con la coppia formata da Franco e Ciccio; sino ai già menzionati film d’ambientazione storica e western.

Per approdare infine a quelli che ne avrebbero consacrato la fama (specie in Francia e in America): il giallo e l’orrore, cui si sarebbe dedicato per tutta la seconda parte della sua carriera, con qualche puntata nella fantascienza postapocalittica nei primi anni Ottanta.

Molti gli aneddoti, pubblici e privati, raccontati sull’epoca d’oro del nostro cinema, sugli incontri e i rapporti coi colleghi registi, i produttori e gli attori anche stranieri.

La malattia non offusca l’intelligenza vivace e la simpatia accattivante di Fulci, la sua verve e i giudizi a volte tranchant ma sempre motivati e mai astiosi su questo o quel regista; tanto ricchi da comporre quasi un affresco del cinema in quegli anni, osservato con gli occhi di chi ha contribuito a crearlo senza mai disdegnare alcun genere, ma rielaborandolo sempre attraverso la propria visione stilistica.

Il regista si sofferma in particolare su quello che ritiene l’aspetto essenziale della sua poetica: l’anarchia di fondo (un «anarchico mite», come lui stesso si definisce), che lo porta a sabotare dall’interno le regole che definiscono un genere come tale.

I due elementi cardinali individuati nella sua opera sono quelli del dubbio e del peccato, che permeano ogni suo film, dalla dramma storico Beatrice Cenci (1969), ai gialli Non si sevizia un paperino (1972) e Sette note in nero (1977), agli horror Paura nella città dei morti viventi (1980) e Quella villa accanto al cimitero (1981).

Fulci espone dunque, con l’entusiasmo di chi ama il cinema- tutto il cinema, come lui stesso tiene a precisare-, i temi fondanti il suo stile e le sue convinzioni profonde ravvisabili in ogni sua opera, oltre a mostrare una cultura non solo cinematografica ricchissima, che nemmeno la cattiva salute in cui versava quando l’intervista è stata registrata e la crisi attraversata dall’industria del cinema in quegli anni hanno spento.

Un documentario che lascia campo libero all’espressione di una personalità autoriale finalmente oggi riconosciuta come tale, interessante non solo per gli estimatori del regista, ma per chiunque voglia conoscere meglio una stagione unica ed irripetibile del nostro cinema.